ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعتبر الإلهاء جزءاً من مكونات المدينة، بالضبط مثلما هي التكنولوجيا عضو من أعضاء حياتنا اليوم على حد تعبير فالتر بينامين، وتعتبر سلطة الإلهاء مثلها كبقية أنواع السلطات، تواشجًا حيويًّا لمجموعة من الظروف، قد لا تكون موجهة بالضرورة من قِبل رأس حربة معينة، إلا أنها تجلٍ صارخ للمدينة الرأسمالية، لقد صرنا وعلى نحو معين عبيدًا لهذا النوع من النشاطات الذي يُخضعنا لنوع من الإلهاء المرغوب، إذ نبحث عن تزجية الوقت، أو نسيان الضغوط التي تمر علينا، عبر إقصائها لبعض الوقت عند الانخراط في تجربة ملهية. ليس هذا فحسب، بل إن الفنون وكافة وسائل الترفيه باتت تذهب في هذا الاتجاه، فلا نمانع مشاهدة فيلم بفكرة مبتذلة، طالما هو قادر على تغريبنا عن أنفسنا لبعض الوقت. لا أريد هنا أن أتحدث عن الجدل حول نخبويّة الفنون وحضورها غير النوعي في حياتنا عدا مسألة تزجية الوقت هذه. بل أريد أن أبحث في مسألة تأثير المدينة فيما يتعلق بصناعة الفنون وإنتاجها.

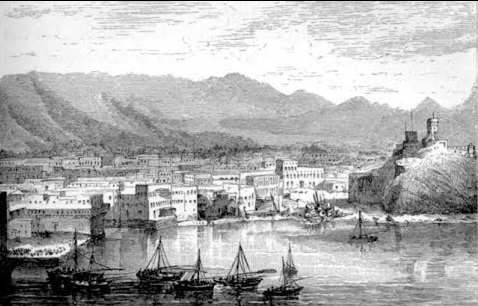

مسقط، تبدو مدينة باردة وصامتة، مسرحها يذهب في أعماله إلى نوع من الترميز الذي يعتمده المسرحيّون في غالب هذه الأعمال بالاقتراب من مهرجانات المسرح وأنشطته في البلاد خلال السنوات الأخيرة، والفوتوغرافيا هي مثال مهم على الاستنساخ الميكانيكي للفن بحسب بينامين1، لا بالقدرة على نسخ موضوعات الصور فحسب؛ بل في النظر للأشياء، في إزالة الهالة عنها عبر توثيق وجودها في الوسيط الفني (الصورة) في هذه الحالة، أما السينما، فيكاد يكون النشاط السينمائي العماني، مقتصراً على مجموعة من الدراسات السينمائية التي قام بها بعض الأدباء والمهتمين بهذه الصناعة كان منهم الأديب العماني عبدالله حبيب الذي صنع مجموعة من الأفلام القصيرة خلال مدة دراسته بأميركا. وتعد الثيمات المعالجة في الأعمال السينمائية العمانية القليلة واحدة تقريباً، تتعلق بالطفولة والقرية والحنين، أو إبراز تحولات الانتقال للمدينة “مسقط”، إلا أن كثيراً من هذه الأعمال تستثمر المواقع الأثرية في السلطنة مثل “مسفاة العبريين” على اعتبار ما تمثله هذه المواقع من عامل جاذب للغرب، يؤهل صناع هذه الأفلام للمهرجانات العالمية فأصبحت مهمة هذه الأعمال تكريس التابوهات في مجتمعات منغلقة كما ترانا العين الاستشراقية، أو تقتصر على نقل التراث بصورته الجامدة. ولا يمكن بمكان أن نعزل صناعة الفلم عن الحالة الثقافية العمانيّة، التي وفي سرد تاريخي لها في كتابه «مفاتيح ضئيلة سماوات واسعة» كتب عبدالله حبيب عن المراحل العسيرة لتاريخنا الوطني التي تعذر فيها وجود فضاء عام ذي فعالية كبيرة، وصولًا إلى ارتباط العمل الثقافي في عمان بالمؤسسات الرسمية، وهو الأمر الذي قد يعني حدودًا كثيرة من قبل هذه المؤسسات2. عندما حاولت في الجامعة دراسة واقع السينما العمانية، سألني أساتذتي في قسم الإعلام باستمرار: هل هنالك سينما عُمانية أصلاً؟ أما الأغنية العمانية فلسنوات لم نشهد حضور نجم مثل صلاح الزدجالي، عبر التوأمة التي أنشأها مع حميد البلوشي، مع انطفاء لمهرجان الأغنية العمانية. وفيما يتعلق بالعمارة، وهي أحد وسائل الإلهاء كما يقول بنيامين “مثلت العمارة دائما النموذج الأولي لعمل فني يكتمل تلقيه بواسطة جماعة في حالة تلهّي”، وأحد الفنون المهمة بالطبع؛ فإنها بسيطة بساطة مطلقة في مسقط، حيث شارع رئيسي واحد تتفرع منه شوارع فرعية. بالإضافة لكون الممشجى على الشواطئ غالباً ما يكون بمحاذاة الشوارع العامة، ومن الأمثلة أيضاً الذي ينبغي علينا مراجعة إهمالنا لها خصوصاً الأماكن التي تم إنشاؤها في الثمانينيات: مسجد عبدالله بن أباض في القرم الذي تمّ هدمه، مركز عمان التجاري في روي ويعدّ أول مجمع تجاريّ في السلطنة، الميدان التجاري الذي لا يتم استغلاله، ويمكن أن يكون قلباً تجارياً للمدينة “داون تاون، مستشفى الرحمة الذي أنشأته الإرسالية التبشيرية الأمريكية الأول في عمان، وتم هدمه وبناء مبنى تجاري في مكانه، بيت عمان كأطول مبنى في عمان في نهاية الثمانينيات.

المدينة هي مسرحٌ حيّ للفنون، والعمارة واحدة من هذه الفنون، كما كتب بول دوبراشتيك3تُظهر مدى تجسد المتخيل في الواقعي، فلندن على سبيل المثال والموصوفة في روايات تشارلز ديكنز “إنها نوع من الإسقاط الذهني على المدينة ركبت فوق المدينة الحقيقية، ونحن نختبر الآن لندن بوصفها نصوصاً لنتاج ديكنز” أما بينامين عن الفيلم فيقول “الفيلم يوسع إدراكنا للضرورات التي تحكم حيواتنا، ويتمكن من أن يؤكد لنا مجالا شاسعاً وغير متوقع بالفعل، وبدونه فإن حاناتنا وشوارعنا المتروبوليتانية، مكاتبنا وحجراتنا المفروشة…مصانعنا تبدو وكأننا محبوسين فيها دون أمل” وكنتُ قد تعرضتُ في الحلقة الأولى من سلسلة مقالاتي عن مسقط لأهمية تقديم سرديات جديدة حول المدينة، إو إعادة إنتاجها عبر ما قدم بالفعل، من خلال القراءة النقدية لهذه الأعمال. وهو ما يؤكد عليه دوبراشتيك “البشر يحتاجون على نحو واضح عند التفكير في المستقبل، إلى السرد كي يفهموا النطاق الكامل للنتائج المحتملة التي لا يمكن التنبؤ بها البتة بأي قدر من اليقين. يشمل هذا النهج، القائم على الحكايات في تخيل المستقبل، على القصص المجازي والأخلاقي والجمالي والتأملي…فيسهم كل منها في مستقبل محتمل ومأمول” فبدلاً من أن تكون المباني مجرد أشياء مادية، تغدو في الواقع سلسلة كاملة من الروابط والصلات على حد تعبيره. إن من شأن كل هذا الانهماك في الفنون أو صناعتها أو فهم الآلية التي تقدم بها، أي أن يتمخض عن كل هذه الانهماكات التخيلية “نوع السياسة” التي سنحظى بها4.المدن ليست مصادفات كبيرة، خارجة عن سلطة الإنسان، وإنما تأتي من وعي حول الحدود بين الكتلة والفراغ، ويبدو أن كثيرًا من المصممين عاجزون عن إدراك هذا الفراغ، والتفاعل الفلسفي بين العاملين. فواحدة من أهم أدوار المعمار هي تصعيد دراما العيش، فعلى التصميم والتخطيط المديني أن يقوي المحتوى العاطفي لفعل العيش الذي يحدث في المكان. ولذلك فإن معمار المدينة يقف جنباً إلى جنب مع الفنون والآداب والموسيقى في عملية تقييم جودة الحياة في المدينة ويستحيل تقييم أحدها دون الآخر.5

لكن المخيلة المعمارية مثلها مثل بقية الفنون في حاجة ماسّة للانكشاف على الماضي؛ إنها تستند عليه، فهنالك نوع من التراكم المعرفي والوجداني الذي يشكلها، ويمنحها إرادتها التي توازي حاجة الفضاء الذي تنبثق فيه هذه المخيلة وتحاول معالجته. أما تطبيقات حضور المخيلة في حالة الفن المعماري على سبيل المثال، فتنعكس على معمار المدينة، الذي يؤسس بدوره المجال العام وسهولة الوصول إليه، كما يقرر الطريقة التي تطرحها المدينة في تصوراتها عن الحياة فيها، فهنالك المدن التي تبدو ذات طابع عملي، وهنالك المدن التي تسعى لخلق هوية خاصة تنطلق من التراث، المهم أن تكشف المخيلة التي تعمل على صناعة مناخات هذه المدينة عن الإمكانيات الجديدة التي يمكن أن تحظى بها. ولعل مثال الفن المعماري ينسحب على بقية الفنون وعلى أهمية نقدها كنقد الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، فما الذي تفعله هذه الفنون لإثراء المجال العام بالفعل، أم أنها تنفصل عنه تماماً، عبر إعادة استنساخ نفسها في كل مرة.

بلا شك إن استعداد المخيلة لمجابهة كافة التحديات، ينعكس على الواقع وتغييره، فالمخيلة “مسيّسة فعلياً لأنها تقاوم بوصفها نشاطاً لا يزدهر إلا حين يتحرّر من قيوده.” – دوبراشتيك

إن الحديث عن المخيلة في وضعها الخامل وصعوبة التعامل مع التاريخ والماضي الذين يحفزان هذه المخيلة، ويكونان نقطة انطلاق مُخترقِة لها، يتطلب منا النظر في الأسباب التي أنتجت هذه الأحوال التي تنشأ فيها هذه المخيلة، وصعوبة تحقيق شرط الماضي ذاك، ولا شك أنني أؤمن بأن الفعل أي فعل إنما هو سياسيّ، حتى الخيال، لذلك لابد أن هنالك واقعاً سياسياً يفرض نفسه، ويدفع باتجاه هذه النتيجة، وهو ما أعتقد أنه العنف. إن واحدة من تطبيقات المخيلة والقادرة على تغيير الواقع السياسي والاجتماعي هي السخرية على سبيل المثال، وتكاد تكون مفتقدة مثلها مثل بقية الفنون وأشكال الإلهاء والترفيه التي تحدثت عنها في بداية هذا المقال، من يستطيع قمع المخيلة، سوى عنف موجه وممنهج، حتى وإن كنا لا نعيه، فهذا لا يعني نفي سطوته علينا.

هل نخشى البحث في هذه المسائل لأننا نحن من أطلقنا هذه المشكلة من عقالها على حد تعبير حنة أرندت، فلا يعود من الممكن ترويض هذا التكوين، أو حتى تحييده، فنقاوم أهميته بنكران وجوده، أو جعل الزمن يتقدم بما يقترحه من حلول متناسين أن ما نفعله اليوم هو الحاضر والمستقبل، وأن القطيعة في السيرورة أي حدوث التغيير لا يحدث غالباً بهذه الطريقة عندما يغيب كلاً من الثورة أو التمرد. لذلك يبدو أن السنوات تمر دون أن يكون ثمة تغيير واضح، وبالتالي لا تتغير الرؤى ولا الفرص ولا المجال العام، ولا ميكانيكية التعامل معهما. المخيف في هذا الاستسلام هو أننا في هذه الحالة سنكون عرضة للتغييرات القسرية التي تفرضها الطبيعة أو التغيرات على الصعيد العالمي، دون أدنى قدرة على استيعاب ما نحن بحاجته بالفعل، وما ينبغي علينا فعله، ولا موقعنا من هذا التغيير.

كيف تستطيع السلطة أن تطبع العنف عبر تراكم سلسلة من الإجراءات التي تفرضها عبر أدواتها المختلفة. ولا أريد هنا أن أترك الإشارة للأدوات دون تفنيد لها، لكن استعراض أشكال العنف حريّ به أن يقدم ويفسر هذه الأدوات، وفي البداية لابد لنا أن نتأمل تحليل حنة أرندت للعنف6،إذ إنها عارضت على الدوام الإشارة له على أنه التجلي الأكثر ظهوراً للسلطة فقط، مما يجعل كل تلك القوى الخفية والمتشابكة التي تكرسها السلطة ليست عنفاً، أو استغلالاً لهذه المكانة في فرض حضورها بصورة ذات طابع عنيف. وتتمثل أشكال هذا العنف في التالي: الوساطة في الحصول على الوظيفة وتمرير الامتيازات لطبقة بعينها، عدم وجود وظائف لخريجي تخصصات العلوم الإنسانية والذي يلغي أهميتها ظاهرياً أو يقلل من أهميتها، البيروقراطية في المؤسسات التابعة للسلطة والتي تعزز من الشعور بهرمية التعامل مع أي هدف حتى وإن كان صغيراً كما أنها وعلي حد تعبير أرندت تمثل حكم “اللأحد” عبر شبكة معقدة من المكاتب، وتستثير نوعاً من الإرادة الهائلة في حالة الرغبة في تجاوزها، عدم استقلالية المؤسسات التعليمية، وقدرتها على أن تدفع بطلابها، نحو الممارسات الحرة والنقديّة، ليس أسهل من ذلك الشعور بالغرابة الكبيرة نظير وجود مركز للشرطة والأمن داخل حرم الجامعة. وبالإضافة إلى هذا لا يمكن أن نتأمل في مسألة اختيارات الحكومة لمن يتولى المناصب أو يعرف بأن اسمه يمكن أن يكون مقترحًا لأداء هذا الدور، إذ إن من يستطيع ببساطة مبادلة السلطة الخضوع، وهو الأقدر على فرض سلطته في المقابل، إنها عادة ما تكون شخصيات خاضعة غير مبادرة وليست خلاقة، تختارها السلطة لأنها ستحقق شرط الطاعة قبل أي شرط آخر، في حين أن التغيير مرهون بالكفاءة الحقيقيّة، حتى وإن كانت في نظر السلطة متحدّية وصعبة المراس. إن القيادة الخاملة، أو شكل البطلان هذا، لا يني يعزز العنف في المرؤوسين، ويقصي أصحاب الكفاءات.

والعنف لا ينشأ في اتجاه واحد، بل هو سلوك يتشكّل حتى عند الخاضع للعنف، فتتشكل لدينا ردود فعل عدوانية خصوصاً عند الشعور بإمكانية أن تكون الأمور مختلفة عما هي عليه، عندما يفكر هذا الخاضع للعنف، وفي هذه الحالة، المواطن، بأنه حقوقه يمكن أن يستجاب لها متى ما كانت هنالك إرادة من الحكومة التي تمتلك السلطة، لكنها تقرر أن تحول دون هذه الإرادة. بطبيعة الحال تستعد السلطة لمثل هذه المواقف لكنها لا تعالج مسائل أخرى تنجم عن هذا الاستعداد الذي يؤدي لنوع من العنف المقموع، مثل العدوانية داخل البيت وزيادة حالات العنف الأسري، أو الاضطرابات النفسية المتزايدة، الناتجة عن هذه الدائرة المغلقة من التأثير والتأثر. كثيراً ما تلجأ الحكومات حسب رأي حنة أرندت إلى تبرير عنفها بأنه في الصالح العام، وهنا تلغي السلطة ما تسميه ارندت “الخوف المشروع” من هذا العنف، مربكة الجمهور ومحيرة إياه حول طبيعة العنف. فلا يعود ربما هنالك منفذ آخر سواه، والتفكير قليلاً في قدرة هذه الفكرة على التأثير فينا وتغييرنا، لهو نوع من الكارثة من وجهة نظري. لطالما رفضت على سبيل المثال التصرف بعنف أو السجن ضد المعارضين ممن يعبرون عن أفكارهم بالكتابة، لكن مواقف عديدة يشاركني فيها أصدقاء يتبنون الرأي نفسه، سريعاً ما تحملها الرياح، عندما نجد أن أحدًا من يتفقون مع السلطة ويحابيها باستمرار هو رهين لتسلطها عليها نتيجة كتابته، فهنالك قدر من التشفي والشعور بأن هذا يمكن أن يتوقف عبر هذا السلوك، لكنني أجده منافياً بالمطلق لمبدأ الحرية الذي أؤمن به وأدافع عنه. لن يغير هذا العنف شيئاً، بل هو يكرسُ نفسه كوسيلة للتحسين والتعديل ليس إلا، وينقل لنا هذا التصور ليس على صعيد التفاعل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بل حتى في علاقتنا بذواتنا.

وعودة إلى الماضي الذي ينبغي علينا أن نتعامل معه بوصفه عنصرًا مهمًّا في عملية تكوين مواقفنا من الحياة، وبالنتيجة تصورنا الذي يخلق الفنون ووسائل الإلهاء، فإن هذا العنف نفسه هو الذي يجعلنا نقف عاجزين أمام هذا التاريخ، ونتعامل مع التراث كما لو أنه مقطوعٌ عنا حضورنا اليوم، دعونا نضرب مثالاً على هذه القطيعة، في الحديث عن ثورة ظفار، ولعلّ منع كتاب ثورة ظفار الرياح الموسمية لعبدالرزاق التكريتي وترجمة العماني أحمد المعيني مؤخراً مؤشر على استمرار التفكير في المسألة على نحو غير مفهوم بالمطلق، في كتاب “في تاريخ العروبة، قراءت نقدية في هوامش الزمان والمكان، يقدم الباحث ماجد الدوحان قراءة في أثر الثورة، لا تقييمها، ويكتب جملة وقعت في نفسي بقوة، “لا يمكن الحديث عن تاريخ عمان السياسي دون الإشارة لثورة ظفار” وبمتابعة السرد التاريخي لعمان بحسب الدوحان، فإن حالة الثورة ليست جديدة في المنطقة بل تمتد إلى القرن الثامن الميلادي عندما انفصلت عمان عن الخلافة العباسية، الأمر الذي يجعل ثورة ظفار حادثاً غير عرضي في تاريخ بلادنا. بالتأكيد إن فحص هذه المرحلة التاريخية بصورة علمية، لا يكفل لنا تعرف التاريخ وحده بل فهم السياق بكليّته، وإعادة إنتاج العوالم التي نشأت داخل هذا السياق، مثل تكوين الذات ومروراً بالاقتصاد وتأثيرات الهجرة على اعتبار أنها ساهمت في الدفع بهذا الحدث التاريخي البارز في بلادنا، والتعرض لتجربة سياسية مختلفة وإمكانية تأثيره في الفرد وبدايات الخطاب الهوياتي الجامع مع نشأة سلطنة عمان الحديثة7.إن إقصاء أي مرحلة تاريخية هو إقصاء للسياق، ولا أظن بأن هنالك مخيلة تنشأ بدون سياق. والتاريخ بحسب فوكو هو عبارة عن سرد روائي، إنه مؤلف كامل لكل شيء، فمنعنا عنه هو إجبارنا على أن نكون طارئين، وبعيدين عن السرد الروائي الذي يخصنا، بعيدين كل البعد عن مخيلتنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 العمل الفنيّ في عصر الاستنساخ الميكانيكي – فالتر بنيامين – مقالات مختارة ت: أحمد حسان – دار ميريت.

2 https://www.alfaisalmag.com/?p=11467 سينما عمان.. من منبر للسلطة إلى معالجة القضايا الشائعة – أمل السعيدي.

3 مدن مستقبلية – العمارة والمخيلة – / دوبراشتك ترجمة تحسين الخطيب – مشروع كلمة.

4المرجع السابق.

5تصميم المدن – ادموند بيكن ترجمة د.طه الدوري – مشروع كلمة.

6 في العنف – حنة أرندت – ترجمة إبراهيم العريس – دار الساقي.

7 “في تاريخ العروبة، قراءت نقدية في هوامش الزمان والمكان-جسور للترجمة والنشر، مبحث: فجر ظفار: نظرة نقدية في تاريخ الثورة في عمان، ماجد الدوحان ص ٢١٣.