اختراع الشرق الأوسط الحديث

(الجزء الأوَّل)

ولقراءة الجزء الثَّاني، اضغط هنا.

لقراءة الجزء الثَّالث، اضغط هنا.

بعيدًا عن الاختلافات الزمانية والمكانية وتبدل الأشخاص الفاعلين، وبعيدًا عن ظاهر حالة التطور التي شهدتها المنطقة العربية تحديدا، بعيدا عن ذلك كله، فإن المقولة المعرفية التي ترقى إلى مستوى النظرية، التي تُختزل عادة بعبارة “التاريخ يعيد نفسه”، لها إسقاطاتها وصلاح معناها لمدى انسجامها مع واقع “الشرق الأوسط الجديد”، الذي أطلق عليه قبل مائة عام من الآن “الشرق الأوسط الحديث”، وعلى نحوٍ لا تُخطئه عينُ متابع.

المدققُ في مسارات السياسة التي عصفت بالمنطقة على مدى قرن كامل، لن يجد اختلافًا جوهريًا بين الماضي والحاضر، حتى إن بعض المواقف والأحداث الراهنة تكاد مشهديتها تكون متطابقة على نحو لافت مع لحظات سابقة. فالمقاصد والغايات هي هي، السياسات وآليات تنفيذها لم يطرأ تغيُّر كبيرٌ عليها، حتى المفردات واللغة المستخدمة تكاد تكون مستنسخة في اللاشعور عن اللغة التي كانت رائجة في لحظات تاريخية مشابهة. فمن الناحية الواقعية يسترعي انتباه اللحظة التدقيق لمعرفة جوهر الاختلاف بين هذا التصريح الذي خرج به رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، متفاخرا بإعلانه ” لقد وضعنا رجلنا بالسلطة”، كناية عن هندسة صهره جاريد كوشنر لحالة الانقلاب في السعودية وتفرّد الأمير محمد بن سلمان بالسلطة على نحو فعلي، وبين إعلان متفاخر، أطلقته مستشارة المندوب السامي في العراق، جرترود بِل، في عشرينيات القرن الماضي قائلة: “غارقة حتى رأسي في تصنيع الملوك والحكومات”. فالمعنى المشترك بين الإعلانين حاضر ويختصر الزمان والمكان والشخوص، مؤكدًا حقيقة أن جزءًا غير قليل من تاريخنا وحاضرنا ما زال محلّ صناعة وابتكار، وأن الصانع والمبتكر، كان وما زال، ضالعًا في التحكم بواقع حياتنا، ورسم معالم مصيرنا.

صهر الرئيس الأمريكي ليس طارئًا على المشهد كصانع محترف، فقد سبقه كثيرٌ من الصنّاع وبمختلف الهيئات: هواة، مغامرون، جواسيس، مبشرون متعصبون، وها هم يظهرون منذ أكثر من ثلاثة عقود بهيئة مستثمرين ورجال أعمال. هؤلاء جميعهم هم الذين اخترعوا الشرق الأوسط وهم الذين صنعوا حكامه، أو عددا غير قليل منهم. وكان عنصر الإغراء والغواية، وحتى الاستسهال في حرية الحركة ثلاثة عناصر محلية، كان من المفترض أن تكون عناصر ازدهار ورفاه لأهلها، لكنها غدت أعباء ثقيلة أنجبت في البداية فشلا، وأتبعتها أختا لها هي الفوضى، وهذه العناصر/ الأعباء هي: الثروة، الموقع الجغرافي، الفهم الخاطئ لمعنى القداسة الدينية.

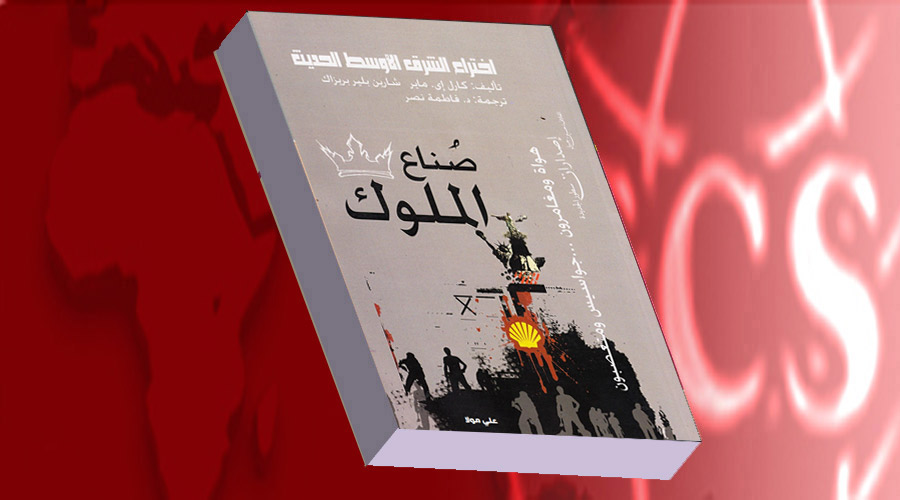

كتاب ” صنّاع الملوك ” من تأليف: كارل إي. ماير، وشارين بلير بريزاك. ترجمه للعربية د. فاطمة نصر، صدرت طبعته العربية في القاهرة عام 2010، يقع في 612 صفحة، وهو متاح بصيغة الـ “pdf ” على شبكة الإنترنت. هذا الكتاب فيه عرض تفصيلي للوسائل الاستعمارية والأدوات الفاعلة في اختراع ” الشرق الأوسط الحديث”، ابتداء من عمليات التصنيع التي انطلقت مطلع القرن العشرين، وانتهاء بالحرب الكونية على العراق عام 2003، وفيه تتبع سيرة الأشخاص الذين انخرطوا بالكامل في إتمام هذه الصناعة، وكيفية تقدم وسائل وأدوات هذه الصناعة ومحاولات التحكم تصاعديا، أما الدافع الأبرز لهذه الشخصيات، فكان ارتباطه الأساسي بحسهم العالي في حفظ الأمن القومي لأوطانهم، والسعي وراء الثروات.

بالطبع هناك جوامع مشتركة للأفراد الذين تتبع الكتاب حياتهم، وعددهم اثنتا عشرة شخصية، وأدوارهم باعتبارهم وسطاء لدولهم: بريطانيون أولا، ثم أميركيون فيما بعد، أهم جامع بينهم أن أيا من هؤلاء لم يصل إلى قمة السلطة القومية، بيد أن جميعهم كانوا وسائل ساعدت على تشكيل أمم وترسيم حدود وانتقاء حكام محليين أو المساعدة في انتقائهم. جميعهم تقريبا ضحوا بحياتهم لمصلحة أوطانهم، وإن كانت على حساب أوطان وشعوب أخرى.

الشخصية الأولى التي سلط الكتاب عليها أضواءه لاستكشاف دورها في صناعة المنطقة، هو اللورد كرومر، الذي لمع اسمه منذ نهاية القرن التاسع عشر باعتباره رجل دولة وإداريا قويا، وصاحب نفوذ في معالجة القضايا المرتبطة بالمستعمرات البريطانية، ارتبطت سياساته وتوجهاته الاستعمارية بصورة مباشرة بفترة وجوده في مصر، التي مكث فيها قرابة ربع قرن باعتباره مندوبا ساميًا لبريطانيا.

أهمية كرومر بالنسبة للمنطقة أنه من أبرز الشخصيات التي وضعت مخططا، يمكن وصفه باعتباره مخططًا أيديولوجيًا، يدعو إلى التغريب، وهو تيار فكري برز مع مطلع القرن التاسع عشر ويهدف إلى تعميم الأسلوب الغربي في حياة الأمم، والأمة العربية الإسلامية على وجه الخصوص، وإعادة معالجة المقومات الثقافية والسلوكية لهذه الأمة، إضافة الى تعزيز مناخ الانقسام والحيلولة دون بروز أي مظهر من مظاهر الوحدة أو حتى التقارب في عموم منطقة الشرق الأوسط.

اعتمد كتاب ” صنّاع الملوك” في توضيح دور كرومر وسياسته الاستعمارية، على ما أورده الأخير في كتابه الضخم ” مصر الحديثة” – الكتاب مطبوع ومترجم للعربية -، فهو منذ البداية ينكر حق المصريين على وجه الخصوص حصولهم على حكم ذاتي، ويدعّم وجهة نظره الإمبريالية هذه، بفكرة أن الشعب المصري غير قادر على التفكير العقلاني، وأنه يفتقد إلى الدقة والانضباط الفكري ويسهل خداعهم، وهي سمة يعرف بها العقل الشرقي عموما. في حين أن الإنسان الأوروبي يفكر بصرامة منطقية، وأنه عالم منطق بطبيعته، يعمل ذكاؤه المدرب مثل جزء من آلة ميكانيكية، فيما عقلية الإنسان الشرقي مثل شوارعه الغريبة، تفتقد الاتساق والوضوح إضافة إلى العشوائية، وأن استنتاجاته متهورة.

ويستحضر الكتاب عددًا وافرًا من أقوال كرومر التي تتناول العلاقة بين الشرق والغرب، وأوجه الاختلاف بينهما، ويسلط الضوء في أكثر من واقعة على أثر هذا الطرح في سياسته الاستعمارية لمصر. وبعيدًا عن حالة التمايز التي عمل كرومر على ترسيخها في زمانه، والتي كانت تصب في النهاية لصالح مقولة معرفية كانت شائعة في الأوساط الغربية آنذاك، سياسية وثقافية، التي كان يردد أنصارها فكرة، أن الشرقيين لا يستطيعون تمثيل أنفسهم، وأنه لا بد من وجود من يمثّلهم، وهي مقولة استشراقية مؤسسة بالكامل على منطق الهيمنة والتبعية، بعيدًا عن حالة التمايز هذه، واقترابًا من واقع تجربة كرومر في حكمه لمصر، فإن المفارقة الجوهرية بين واقع التجربة، والتنظير الاستعماري المصاحب، تكمن في حقيقة أن كرومر وطيلة فترة لحكمه لمصر لم يبذل ولو جهدا بسيطا من اجل الارتقاء بالمدارس المصرية، إنها المفارقة التي تكشف بوضوح علاقة القوة بالخطاب الاستشراقي، وزيف هذا الأخير.

شخصية أخرى تناولها الكتاب هي محل إجماع باعتبارها من أكثر الشخصيات تأثيرًا على سياسة المنطقة في تاريخها وحاضرها، وحتى مستقبلها، نتيجة خططه الكبرى وفعله السياسي المباشر، إنه مارك سايكس الذي وصفه الكتاب باعتباره “أكثر من مجرد هاوٍ في مجال الفنون السوداء للمؤامرات والمخططات البيروقراطية. تمكن لدى منعطفات حاسمة من حفز رؤسائه للسير في الاتجاهات التي تخيرها”.

أدرك سايكس منذ البداية حاجة الحكومة البريطانية إلى تلقيها دفقا غير منقطع من المعلومات الاستخبارية، خاصة التقارير السرية المتعلقة بالعمليات البريطانية في الشرق الأوسط، فاقترح إنشاء ” المكتب العربي” الذي افتتح بالقاهرة عام 1916. وكان سايكس يشرف على تحرير نشرة المكتب السرية.( كافة التقارير مترجمة ومنشورة في عدد من مواقع الانترنت). وكان النشاط البريطاني الأبرز في تلك الفترة هو المرتبط بالثورة العربية الكبرى، التي أعلنها الشريف حسين بن علي من مكة بتمويل ودعم بريطاني للتمرد على الأتراك. وكان سايكس هو من صمم علم الثورة العربية ” الأسود رمز العباسيين، الأبيض رمز الأمويين، الأخضر للفاطميين، والأحمر شعار قبيلة مضر العدنانية”.

أما الدور الأبرز لمارك سايكس فيتجلى خلال تمثيله لبريطانيا في محادثات اقتسام النفوذ في المنطقة قبيل رحيل العثمانيين الأتراك عنها، وكانت المحادثات تضم بداية: بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، لتقتصر المباحثات بين البريطاني مارك سايكس، والفرنسي جورج بيكو، بعد انسحاب روسيا من المفاوضات، واقتسم الطرفان سرا منطقة الهلال الخصيب ووزعوا حصصها فيما بين بلديهما. وسرعان ما فضحت روسيا الشيوعية تفاصيل هذه الاتفاقية للرأي العام، مما أثار شعوب المنطقة ودول العالم.

بالقدر الذي كانت هذه الاتفاقية المشؤومة متعارضة مع الأخلاقيات التي كانت تروج لها الدول الاستعمارية، بريطانيا وفرنسا، وبالقدر الذي أحدثته من ضجة بين شعوب المنطقة، إلا أنها لم تكن صادمة أو مفاجئة بأي مرحلة لشريف مكة وثورته، باعتباره وأبناءه كانوا على علم سابق بتفاصيلها من ناحية، وأنهم بعد نشرها للعلن ومعرفة القاصي والداني بتفاصيلها، فإن الحسين بن علي واصل إنكاره لحقيقة أن أصدقاءه الحلفاء تقاسموا الإقليم الذي وعدوا بتتويجه ملكا عليه، ومضى قدما في ثورته ضد الخلافة العثمانية، ولم يصحح ولو للحظة مسارها أو يراجع مخططاته وفقا لحسابات واقعية، وبقي مستسلما حتى النهاية لأحلامه.

لم يقتصر دور سايكس في اقتسام إقليم جغرافي وتوزيعه على هيئة دول لم يكن لها وجود أصلا بالمعنى السياسي، ورسم حدود فاصلة بين الكيانات المستحدثة، كل ذلك جرى دون استشارة سكان الإقليم، إلا أن دوره ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عبر مشاركته بمؤامرة اجتزاء وطن وتجريد أهله منه، ومنحه لكيان غريب ودخيل على المنطقة، وذلك عبر دوره وآرائه الداعمة لإصدار وعد بلفور المؤيد لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

شخصية أخرى كان لها أثر عميق في تشكل المنطقة على النحو الذي عليه اليوم، إنه السير آرنولد ويلسون، الرجل الذي أنجب وشكّل العراق الذي نعرفه اليوم. إنه بحق مهندس هذه الدولة: بجغرافيتها واسمها المتعارف عليه في الدوائر الأوروبية، والتي كانت تستخدم فيما سبق اسم “بلاد ما بين النهرين”، إنه الرجل المنسي الذي كان مهيأً لأن يصبح شمّاسا ” مساعد الكاهن”، وإذا به يحرف مسار حياته فجأة، وبدلا من استكمال علم الكهنوت، ارتاد مدرسة كليفتون كوليدج التي تزود الإمبراطورية البريطانية بالكفاءات العالية في مجالي: الإدارة والعلوم العسكرية.

استثمرت الحكومة البريطانية مواهب ويلسون الإدارية التي كانت محل انتباه الجميع، ووقع عليه الاختيار لينخرط في سياسات الحلفاء بالمنطقة بعد الحرب العالمية الأولى، هذه السياسة التي ولّدت واقعا وسلاما وُصف في حينه باعتباره “سلام ابن حرام”. إنها أول تجربة يتم التعامل فيها مع الإمبريالية، بدلالة استخدام دول القوة للسيطرة على أقاليم خارج نطاقها، باعتبارها منّة من الشعوب القوية على الشعوب الضعيفة بقصد تحريرها. وفي استكمال منطقي لهذا الادعاء كان لا بد من إحداث تغيير في نمط الاحتلال، وما من ترويج أو ادعاء أنسب في انسجامه وتوافقه مع هذا الادعاء من إعلان أن البلاد المستعمَرة تخضع لإدارة مدنية، فكان تعيين بيرسي كوكس، أول حاكم مدني للعراق، وكان ويلسون مساعده. وفي عام 1918 عُيّن ويلسون بالمنصب خلفا لكوكس. وكان قدر العراق أن يمر بالتجربة ذاتها عام 2003، عندما عين الرئيس الأمريكي، جورج بوش الابن عام 2003 بول بريمر رئيسا للإدارة المدنية بعد الحرب.

كان لدى ويلسون نظرة استعمارية مغايرة عن معظم أقرانه في الحكومة البريطانية للشكل الذي ينبغي أن تستقر عليه حدود ” بلاد ما بين النهرين” بحيث تشمل وفق منظوره أقاليم: بغداد، البصرة، والموصل التي كانت وفقا لتقسيم سايكس – بيكو من حصة فرنسا، وكان دفاع ويلسون عن فكرته يستند بالأساس لبعد اقتصادي لاعتقاد كان سائدا آنذاك أن هذه المنطقة غنية بالنفط، ما يعني أن دمجها مع الدولة المنتظرة سيضمن لها دخلا كافيا. وقبيل انتهاء الحرب الأولى وفي غمرة المناقشات واختلافات الرأي داخل مجلس الوزراء البريطاني، وفي غفلة عن الفرنسيين أصدر ويلسون أوامره باعتباره الحاكم المدني، أمرا باحتلال الموصل وكردستان لتكتمل وفق الخارطة التي اعتمدها حدود دولة العراق، ولتسقط بذلك عمليا الوعود التي كان الأكراد تلقوها من الحلفاء في مرحلة الحرب بإقامة وطن قومي خاص بهم شمال العراق. هذه التغييرات وافقت عليها عصبة الأمم لاحقا في مؤتمر سان ريمو عام 1920.