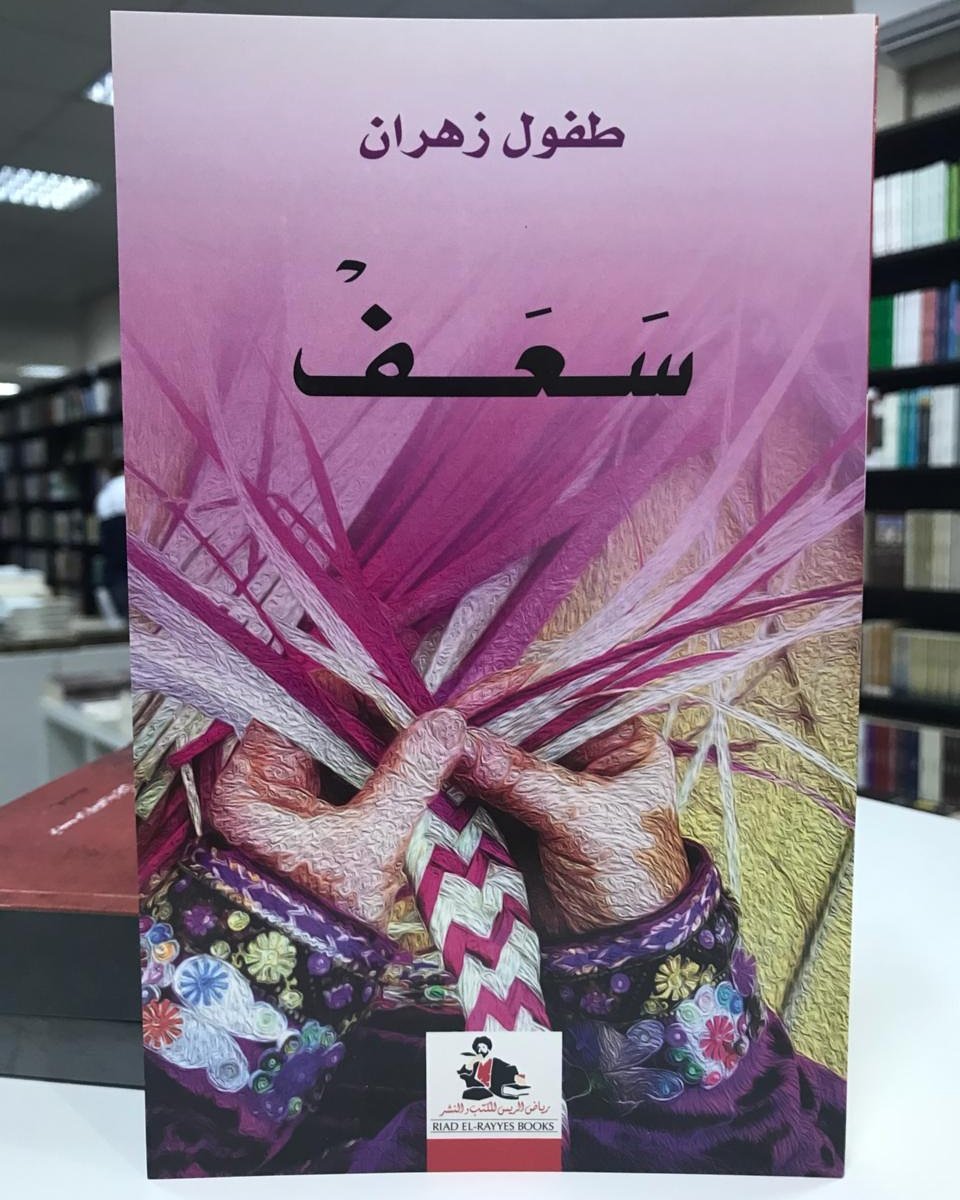

سماوات للحياة وأرض للموت، بينهما مفردات للطبيعة المتحركة كالمطر والمد والجزر والرياح تجلّت في الديوان الأول للشاعرة العمانية طفول زهران، الذي صدر في فبراير 2018م عن دار رياض الريس للكتب والنشر في حوالي 60 صفحة .

يضم الديوان 13 قصيدة اختلفت في عناوينها كما اختلفت في أفكارها وفي طولها وقصرها. تصدر الديوان إهداء قصير في كلماته طويل في محتواه، فمع أن الإهداء لا يزيد عن 3 أسطر قصيرة جدًا إلا أنه لخّص مسيرة صاحبة الديوان الشعرية التي انطلقت منذ 16 عاما بقصيدة بسيطة يحتفظ بها الوالد الحاضن لمسيرتها الفكرية والأدبية لتتوج المسيرة بديوان أنيق تحت اسم “سعف” .

الأبعاد الأساسية للنصوص الشعرية

تعددت موضوعات القصائد في الديوان بين الحزن والعاطفة وتجليات صوت الأنثى والرحيل والغياب. كما استحضرت الشاعرة الماضي في الكثير من الصور الشعرية. وعلى الرغم من التنوع المثري في الغرض الشعري إلا أن مجمل القصائد قد غلبت عليها ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي:

1 – الملمح الديني

يتجلى هذا البعد في استخدام المفردات الدينية ( المسجد، المسيح، مريم، بوذا، القربان، المعاصي، القدر، الصيام)، واستحضرت الشاعرة المفردات من مختلف الأديان، وليس فقط من الدين الإسلامي مما أعطى الديوان مساحات من فكر التسامح والإيمان بالآخر.

تقول الشاعرة في قصيدة “طين”:

إذ يسقط مصلوبًا كمسيح كفر بعفة مريم

إذ يوقظ بوذا مذبحة في عين الشمس

إذا أغدو لا شيء سوى قربان الأمس

وتقول في قصيدة “شهر الصيام”:

في شهر الصيام

تكون الأم فردوسا

مسيحا يلعق الآلام

فداء للذين يكابدون

خواء أحشاء تذوب مع الصيام.

2 – الملمح التاريخي

اعتمدت الشاعرة في الكثير من القصائد على استحضار التاريخ، سواء كان من خلال المفردات أو الأسماء، أو وصف الحياة في الماضي. وقد حاولت الشاعرة ربط الحاضر بالماضي من خلال المزج بين مفردات التاريخ وشخصياته بالواقع المعاش مثل: (الباب الخشبي، جدران الطين، السيف العربي، نكبة التاريخ ) أو استحضار بعض العبارات من التاريخ الأدبي للعرب مثل “من لم يمت بالسيف” في قصيدة “غرق”.

تقول الشاعرة في قصيدة “طين”:

جدران الطين تؤثث وطنا للنسيان

وهناك الشباك العلوي

تئن مفاصله

إذ تتكئ الريح على ما نخر السوس

من الزمن الأغبر

وتستحضر الشاعرة تاريخ القرية العمانية وروح الحياة القديمة فيها في قصيدة “أرى ما لا أرى” حيث تقول:

كان بودي لو كنت بساتينا تلهو الطفلة في خضرتها

تخصف من “بل” الليمون أكاليلا للفرح الغض على شفتيها

ولعاج المعصم طوق خلاخل من نخلتنا

وترحل الشاعرة نحو التاريخ أيضا من خلال رسم صورة مختلفة للسيف العربي الذي يخرج من اللاشيء وهو تعبير مجازي يدل على أن الفرج عظيم كالسيف رغم كآبة اللاشيء، حيث تقول في قصيدة “اسم منزوع الحرف”:

أستل من اللاشيء سلاحًا

سيفًا عربيًا يمتد ويتقوس حول بدايتنا.

3 – ثيمات الموت والغياب

سيطر مشهد الموت وألم الرحيل ووجع الغياب على الكثير من الصور الشعرية في قصائد الديوان، ومع أن الشاعرة حاولت الابتعاد قليلا عن الحزن برسم الفرح في قصيدة “ابتسم” أو باستحضار مفردات الطبيعة البعيدة عن السكون كقصيدة “ماء” إلا أن ثيمة الموت ترددت في أغلب القصائد، كما أن مفردة الرحيل وردت في مواقع عدة من نصوص الديوان ويمكن الإشارة إلى ذلك في النقاط الآتية:

– استخدمت الشاعرة العديد من مفردات الموت وطقوسه مثل (الكفن وجدران القبر) في قصيدة “طين”، وقالت في قصيدة “لا شأن لي فيما أنا” ( سميت شيئا يشبه التابوت … للموتى أنا وأسمي) وتقول في قصيدة “غرق” ( ما الذي يشبه الموت … أكثر مني؟) وتقول في قصيدة من “أغنيات النوارس” ( هي: ماتت على عينيك كل الأسئلة .. ورحلت قبلك دوني) وتقول في قصيدة “سعف” ( إني أموت على الأعتاب والشرف).

– وفي حين ترسم صورة الموت في نصوص الديوان وجع الحياة، فإن ثيمة الغياب تعانق التفاصيل بقوة لتعطي قدرًا كبيرًا من الحزن ورسمًا لملامح الرحيل، ولكن أي رحيل ؟ إنه رحيل مبهم. تقول الشاعرة في قصيدة “سفر” ( لا تفاصيل تشفي التذكر … والغياب هو الغياب) وتقول في قصيدة “غياب على قارعة مطرح” ( ملح الدموع وضجة الأشياء .. صمت الغياب … صخب الغياب) وتقول أيضا في القصيدة نفسها (أحتاج يبعثني الغياب مزروعة وتقول في قصيدة من “أغنيات النورس” ( ما زلت أحجية الغياب) وتقول في قصيدة “لا شأن لي فيما أنا” ( من أنت يا لون الغياب … وصورة التاريخ مهزوما؟ )

المرتكزات الفنية للنصوص الشعرية

تخطت الشاعرة مقياس التجربة الأولى في التوظيف اللغوي والصورة الشعرية، وتفوقت على الكثير من التجارب الشعرية التي توسم بالبداية . فالبداية هنا كانت مدهشة من حيث استخدام اللغة والصور الشعرية والإيقاع الموسيقي للقصيدة. ومن أجمل الصور الشعرية في الديوان قول الشاعرة في قصيدة “غياب على قارعة مطرح” (جنائز محمولة في مطر) فرغم كآبة الموت وحزن الجنائز إلا أنها محمولة في مطر، محمولة على غيث السماء في صورة توحي بتقبل القدر، وفي مشهد يرسم الموت والحياة معا كتضاد شعري مدهش بين رحيل ترسمه الجنائز وحياة يرسمها المطر. وفي مشهد آخر تشبه الشاعرة الأم بالجنة وتشبه صبر الأم على الألم كصبر المسيح على آلامه العظام، ويا لها من صورة شعرية جميلة؛ حيث تقول الشاعرة في قصيدة “شهر الله” (تكون الأم فردوسا .. مسيحا يلعق الآلام).

وتبدع الشاعرة إيقاعًا شعريًا جميلا متناغمًا يُشبه أحيانا الايقاع الشعري في قصائد كبار الشعراء في فضاءات موسيقية شعرية رائعة تدل على عمق القراءة الشعرية وثقافة الكاتبة خصوصا في قصيدة “سعف”، حيث تشعر وأنت تقرأ هذا النص وكأنك تقرأ هاشم الرفاعي في قصيدة “إمرأة الشهيد تهدهد طفلها” أو قصيدة “أغنية الخليج” لغازي القصيبي.

كما أبدعت الشاعرة أيضا في استخدام الحوار في النصوص مثل الحوار بين هو وهي في قصيدة “أغنيات النوارس” والحوار مع الرب في قصيدة “غرق” . وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما استخدمت الملامح السردية في نص “ليل” وتكلمت بلسان البدوي أو سرد قصص الطفولة في نص “أرى ما لا ترى” والحديث عن حكاية الحرف في قصيدة “اسم منزوع الحرف”.

ومن أجمل الأبيات الذي يظهر إبداع الشاعرة في استخدام اللغة هو استخدام المرادفات في قصيدة “أرى ما لا أرى” حيث كتبت الشاعرة ( لكن القدر الصعب / المر/القاسي/ المغبون/ المهزوم/ المنهزم/ أردى بي …) فقد عبرت عن سوء الحظ هنا بـ 6 مفردات لغوية تشابهت في المعنى لكنها اختلفت حتمًا في التأويل.

خارج حدود النصوص الشعرية

يؤخذ على الشاعرة في ديوان سعف بعض الملاحظات التي قد لا تُخلّ بجماليات النص والصورة الشعرية أو الغرض الشعري بقدر ما تحاول أن تناقش الأطر الفنية للقصيدة في تجربة أولى وثرية جدا للشاعرة. ومن هذه الملاحظات:

– التكثيف الشعري واللغوي في بعض المقاطع الشعرية بالمقارنة مع الانسيابية في مقاطع أخرى. وهنا يبدو أن الشاعرة قد استخدمت أسلوب التشتت الدلالي في بعض المقاطع؛ فالمعنى لديها غامض إلى درجة ما بالمقارنة مع المعنى المنساب في مقاطع الأخرى. فمثلا في بداية قصيدة طين توجد صور شعرية غزيرة في المقطعين الأول والثاني، وهي في الحقيقة صور شعرية رائعة لكنها لا توحي بمسار محدد للقصيدة. بينما ومن بداية المقطع الثاني يتجلى الغرض الشعري من النص في صور شعرية متداخلة تدل على الترابط بين الماضي والحاضر وقدسية الماضي المتمثل في صمود جدار الطين والباب الخشبي عبر الزمن.

– أيضا يبدو أن الشاعرة لم تعطِ اهتمامًا كبيرًا للمسافات والفراغات بين أجزاء النص ومقاطعه الشعرية، فبدت تلك المساحات متسقة أحيانًا وعشوائية في أحيان أخرى مما أبعدها عن الانتقال السلس المترابط بين الأفكار الفرعية، فقد بدت الفراغات جميلة ومنطقية في نصوص “ابتسم” و”سعف” لكنها لم تخدم النصوص كثيرا في “طين” ونص ” أرى ما لا أرى” علما بأن تلك الفراغات تعمل على اكتمال المعنى وتعطي تتابعا متناغما في الإيقاع.

– وفي ملاحظة أخيرة فإن عمق الفكرة بدا واضحًا جدًا في نصوص مثل ” طين” و”اسم منزوع الحرف” بينما بدت الفكرة بسيطة نوعًا ما في نصوص أخرى مثل ” شهر الله” و “ماء” مما أعطى انطباعا بأن هناك تذبذبا بين النصوص من حيث جزالة الفكرة وعمقها. أيضا أعطت الأفكار الفرعية زخما أكبر عند استحضار الماضي أو الولوج نحو الأفكار الدينية، فبدت مدهشة جدا، في حين جاءت بسيطة عند الحديث عن التأمل أوالطبيعة كما حدث في نص “ليل” بمفرداته البسيطة كالمد والجزر والبحر والنور. وربما هذا يعود إلى أن الشاعرة خطت النصوص في أزمنة مختلفة أو أن بعض الأفكار تحتاج منها إلى تجربة أعمق.

أخيرا نقول هي البداية، والبداية كانت أكثر من رائعة، على أمل أن نرى دواوين أخرى مستقبلا للشاعرة، مع أمنياتنا لها بالتوفيق دائما.