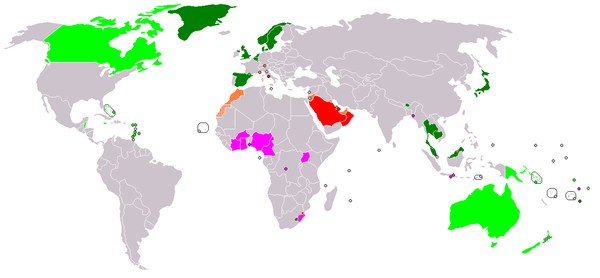

يوجد في العالم اليوم 41 نظام حكم وراثي، تتباين تسمياتها بين ما يطلق عليه: ملكي، أميري، إمبراطوري… والنظريات السياسية المعاصرة تختصر هذه التسميات في تسمية واحدة، وتتعامل معها على اختلاف عناوينها التعريفية، باعتبارها أنظمة ملكية. ولمزيد من التصنيف النظري داخل هذا النمط من أنماط الحكم، من خلال مقارنته ببعضه، وبالاعتماد على دراسات سياسيّة مسحيّة، أظهرت النتائج أن أكثر من نصف هذه الملكيات في العالم تصنف باعتبارها “ملكية – دستورية” أو “ملكية – برلمانية” أما التصنيف الذي بات عدد غير قليل من علماء السياسة يفضلون استخدامه، فهو وصف هذه الأنظمة باعتبارها ” ملكية – عصرية”. ومصدر الشرعية السياسية وفق هذه الأنظمة ليس التاج أو السلالة، إنما الشعب واختياراته، وهذا الأخير تتشكل بموجبه مجالس وزارية مؤلفة من أحزاب سياسية، وهذه المجالس تخضع للمحاسبة أمام برلمان شعبي منتخب. والمسألة في هذه الأنظمة لا تحتمل اختراقات أو تأثيرات جبرية أيا كان مصدرها، حتى إن البرلمان البريطاني أقر منذ أكثر من ثلاثمائة عام مضت، قاعدة قانونية قضت نصوصها بإقرار قاعدة أن أي مسعى للملك في ممارسة تأثير سياسي داخل المجلس النيابي يعد ” جريمة كبرى”.

العرش الملكي/الأميري في هذه الدول الحرة، له دلالة رمزية أكثر من أي شيء آخر، إنه التعبير الوطني عن استمرارية القومية والهوية ووحدة الكيان. وشعوب هذه الدول محبة لهذه الرمزية متعلقة بها، تدفع عن رضى وحب جزءا يسيرا من دخلها لأجل أن تستمر هذه الحالة التي ينظرون إليها نظرة جمالية، يرونها كباقة ورد على مفرش الديمقراطية الناصع، أو باعتبارها حلية بهية على ثوب نظام سياسي متقدم، زاهية ألوانه. إنها رمز التاريخ ومبعث التفاؤل للعبور إلى المستقبل برصيد مجيد.

سائر الملكيات في العالم تصنف باعتبارها أنظمة مطلقة، لا ينظر إليها عادة باعتبارها باقة ورد أو حلية، فهي ليست إضافة، وإنما هي الأصل وما سواها فروع؛ إنها القاعدة، وما عداها استثناء. “الملك” وفقا لهذا النظام يملك ويحكم، يرأس السلطات الثلاث: التشريعية، القانونية، والتنفيذية، حتى وإن وجدت مواد في دستور عدد من هذه الدول أن أصل الحكم نيابي أو برلماني، إلا أن واقع التجربة أثبت أن هذه المواد هي العنصر الجمالي في المشهد برمته، فيما واقع الحال يتحدث بلغة مختلفة، واتجاهاته تسير على نحو مغاير للترويج الدعائي.

لم يعد سرًا أمنيًا، أو حقيقة معرفية غائبة عن إدراك الناس في كافة أرجاء الأرض، مؤداها العريض يقول إن مستقبل الأنظمة التقليدية أو الملكيات المطلقة بات مكشوفا تماما، وأن هذه الأنظمة باتت على المحك وتحت المساءلة. ونتيجة هذا الإدراك العام، شرعت بعض هذه الأنظمة في محاولة التكيف مع التغيرات التي يشهدها النظام العالمي بكافة تعقيداته. من المؤكد أن بعض هذه المحاولات ستنجح في التأقلم من خلال إحداث تغييرات جوهرية في الشكل والجوهر، فيما تبدو فرص أنظمة أخرى ضئيلة جدًا باعتبارها أنظمة عصية على الإصلاح ابتداء، لأسباب تتعلق بجوهر هذه الأنظمة وسيكولوجية عنصرها البشري. ووفقا لهذا المدرك التوافقي، انحصر مستقبل هذه الملكيات بثلاث احتمالات: إما أن تصلح هذه الأنظمة من نفسها ومن سلوكها السياسي وتأخذ بالتحول نحو الملكية الدستورية/العصرية، وفي حال بقي الملك يراهن على ذكائه وشطارته في المناورة من خلال المراهنة على الوقت، والاكتفاء بإطلاق مزيد من الوعود المضللة، يغدو في هذه الحالة تحقق الاحتمال الثاني واردًا، عبر حدوث انقلاب محدود. وليس بالضرورة أن يأخذ هذا الانقلاب صفة عسكرية، ربما يتحقق من ذات العائلة الحاكمة، عندما تكون درجة الإحساس بضرورة التغيير لدى بعض أعضائها مسألة لا تحتمل التسويف. وبمعاونة عدد من كبار رجال الدولة يخضع الملك لإرادة التغيير ويتنازل عن الحكم لصالح شقيقه أو ابنه أو ابن عمه. أما الاحتمال الثالث فيتلخص في حدوث ثورة اجتماعية عارمة، ربما تقودها المؤسسة العسكرية، وتكون النتيجة الإطاحة بالملك والملكية معا، وهذا احتمال وارد، وللذين يستبعدون حدوثه بناء على ما جرى في الربيع العربي الذي استهدف الأنظمة الجمهورية فقط، يمكن إحالة ذاكرتهم إلى المصير الذي واجهته عدد من الملكيات بالمنطقة فترة خمسينيات القرن الماضي وستينياته ، عندما سقطت عدد من العروش الحاكمة: سلالة محمد علي في مصر عام 1952، حكم الهاشميين في العراق عام 1958، المملكة المتوكلية في اليمن 1962، المملكة السنوسية في ليبيا 1969. بالطبع تعرضت عدد من الملكيات في مواقع أخرى في العالم إلى السقوط في الفترة ذاتها أو فترات قريبة، مثل سقوط الملكية البهلوية في إيران 1979.

ليس حبا في الإصلاح أو التغيير، وإنما خشية تحقق أي من الاحتمالات القاسية، أخذ “الملك”، صاحب الحاكمية المطلقة يُغيّر نبرة خطابه، ليعلن رغبة في الانتقال إلى ملكية دستورية عصرية، ويعد في المستقبل أن تتولى الأحزاب الممثلة في المجالس البرلمانية تشكيل الحكومات وصولا إلى مرحلة إعادة “الشرعية” إلى موطنها الأصلي ممثلا بالشعب. غير أن هذه النبرة الحماسية والمتقدة، يوازيها واقع مغاير، بدلالة أن “الملك” لم يشرع إلى الآن بتقليص دوره السياسي وصولا إلى مرحلة انعدام هذا الدور، وما زال إلى الآن يجهد في سبيل تعميق مفهوم المركزية الملكية بوسائل مختلفة، إضافة إلى إضعاف، وبصورة ممنهجة، الدور الحزبي في الدولة.

مظهر آخر من مظاهر المأزق الذي تمر به الملكيات المطلقة/التقليدية، مرتبط بالفساد الذي تفشت آثاره في الأنظمة الملكية على نحو يفوق سواها من الأنظمة في دول العالم. وتجليات هذا المأزق تكمن في رغبة المجتمعات بالتقدم نحو العصرنة والتحديث، وما يستدعيه هذا التقدم من متلازمات لا غنى عنها في التنمية السياسية، مثل تحقق مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة الحقيقية، وتجفيف منابع الفساد. بالتوازي مع هذه الرغبة الواعية لدى الجمهور، هناك خطة ملكية التفافية من خلال حديث غير منقطع عن محاربة الفساد والسعي إلى اجتثاثه، وإلقاء التبعة على جهات مجهولة الهوية، من خلال إنشاء كلامي غدت مفرداته وعباراته محفوظة عن ظهر قلب لدى الكبير والصغير. الجميع بات يتعامل مع هذا الإنشاء باعتباره نموذجا مكشوفا في الاستخفاف بالعقول وفي القدرات الذهنية للناس، كل الناس، الذين فهموا عن غير قصد منهم، ولكن بحكم تكرار المشهد، المرئي والمسموع، القاعدة الجوهرية في الفكر السياسي التي تقول إن :” السلطة المطلقة، مفسدة مطلقة”. وبالفعل بدأت هذه المجتمعات تميز بين دور الملك كشخص، ودوره كملك، وأخذت أحاسيس الإجلال والخوف بالتلاشي على نحو سريع.

ولحالة الوعي هذه فائدة إضافية باعتبارها كاشفة لكذبة وادعاء الخطر الخارجي التي تتفرد الملكيات التقليدية بترديدها، وبدأ الوعي الجمعي في استيعاب حقيقة أن الخطر الحقيقي الذي يهدد الكيانات والمجتمعات المنهوبة والمقموعة، يأتي من داخلها بدرجة أكبر.