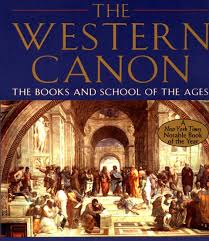

في سنة 1994 أصدر الناقد الأدبي المرموق وأستاذ الدراسات الإنسانية والأدب المقارن بجامعة ييل، هارولد بلوم، كتابًا ضخمًا يقع فيما يزيد عن خمسمائة صفحة بعنوان Western Canon، المعتمد الغربي: الكتب ومدرسة العصور، وهو كتاب يؤرّخ فيه لعيون التراث الغربي من خلال نصوص تأسيسية اختارها بلوم. يُوصف بلوم، المولود في 11 من يوليو 1930، في أوساط الدوائر الأدبية الحالية بأنه آخر جيل العمالقة الموسوعيين من نقّاد الأدب الغربي. اعتمد بلوم هذه الكلمة التراثية ذات الصبغة الدينية عنوانًا لكتابه، تشير المعاجم أنّ كلمة Canon تعني مجموعة النصوص/الأسفار المُعترف بصحّتها، فيُقال مثلًا Biblical Canon، أو أسفار الكتاب المُقدّس المُعتمدة وغيرها. وُلِد هارولد بلوم في نيويورك لعائلة يهودية، درس الأدب العبري قبل دراسة الأدب الإنجليزي، نال درجة الدكتوراه في جامعة ييل، وتدرج في المناصب بها حتى وصل لدرجة أستاذ كرسي الدراسات الإنسانية.

يعدّ الكتاب مسحًا جغرافيًا لأمهات الأعمال الأدبية التي ظهرت في أوروبا وأمريكا الشمالية منذ القرن الرابع عشر الميلادي حتى القرن العشرين، منتقيًا ما يعتقد بلوم أنّه علامة فارقة في تشكيل الوجدان الأدبي. أسماء الكُتّاب، وفقًا للترتيب الذي أورده بلوم هي:

وليام شكسبير، دانتي آلليجيري، جوفري شوسير، ميجيل سيرفانتس، مونتين، موليير، جون ميلتون، صمويل جونسون، جوته، وليام وردسورث، جين أوستين، والت ويتمان، إيميلي ديكنسون، تشارلز ديكنز، جورج إليوت، ليو تولستوي، هنريك إبسن، زيجموند فرويد، مارسيل بروست، جيمس جويس، فرجينيا وولف، كافكا، بورخيس، بابلو نيرودا، فيرناندو بيسوا، صمويل بيكيت.

نرى من الترتيب السابق أنّ بلوم لم يتبنّ منهجًا زمنيًا في ترتيب الُكتّاب الذين تناولهم في عمله، فهو يقرّ في أول سطر من الكتاب أنّ اختيار الكتّاب جاء وفقًا لنوستالجيا القراءة، بمعنى أنّه اختار الكُتّاب الذين مارسوا تأثيرًا عميقًا في تكوينه الثقافي. كما يشير في المقدمة أيضًا إلى أنّه لم يجرِ انتقاء الكُتاب محل الدراسة انتقاءً تعسفيًا أو اعتباطيًا، بل جاء مؤسسًا على عامليْن، أولهما سمو شأن هؤلاء الكتّاب من ناحية التأثير الأدبي/الثقافي في بلادهم، وثانيهما أنّ هؤلاء الكتّاب ممثّلون جيّدون لأدب أوطانهم. يقول بلوم: “حاولت اختيار ممثّلين حقيقيين لأدب كل ثقافة من خلال انتقاء شخصيات فاعلة، صنعت قفزةً حقيقيةً في فهم الأدب وممارسته، فشوسير وشكسبير وملتون للإنجليز، ودانتي لإيطاليا، وسرفنتاس لإسبانيا، إلخ”.

يستطرد بلوم، شارحًا وجهة نظرة قائلًا: “حاولتُ الدخول إلى صلب الموضوع مباشرةً من خلال طرح السؤال الآتي: ما الذي يجعل من كاتبٍ ما ومن أعماله مرجعًا أو معتمدًا أدبيًا على مدار التاريخ؟ وكانت الإجابة عن السؤال بعد رحلة البحث الطويلة ببساطة شديدة: الغرائبية، تلك الحالة من الأصالة المهيمنة على كلّ عمل، أصالة لها بصمة واضحة لا يمكن تقليدها، ولا الفكاك من الوقوع في أسرها… لا أرى فرقًا بين الجمال والغرائبية داخل كل نصّ أدبي عظيم، تاريخ النصوص الكُبرى يقفز من غرائبيةٍ إلى أخرى، من (الكوميديا الإلهية) لدانتي وصولًا إلى (نهاية اللعبة) لصمويل بيكيت، فأنتَ كقارئ حين تطالع عملًا من أعمال الكُتّاب الذين انتقيتهم، ستواجه إنسانًا غريبًا يقتحم عقلكَ، جرّب مثلًا قراءة (الكوميديا الإلهية)، أو (الفردوس المفقود)، أو (فاوست- الجزء الثاني)، أو (الحاج مراد)، أو (يوليسيس)، ستبهركَ بلا شك قدرة تلك الأعمال على جعلكَ “غريبًا في بيتك”، على اقتحامِكَ، والنفاذِ إلى أعماقكَ”. وهنا تكمن روعة الأدب العظيم، ولكن أقول أيضًا إنّ كل “أصالة” هي مدموغة أيضًا بطابع الميراث الأدبي القديم”.

الكتاب مكوّن من خمسة فصول طويلة، تسبقها مقدمة شرح فيها بلوم منهجه البحثي، واختتمه بموجزٍ لوجهة نظره في الكتاب. يبدأ الكتاب بوليام شكسبير، كاتب بلوم الأثير، وأعظم كتاب التاريخ من وجهة نظره، فهو يصفه بقلب المعتمد الأدبي، فهو -والتعبير لبلوم- الرجل الذي وضع قواعد الأدب وحدوده، فكل شيء يبدأ بشكسبير وينتهي عنده أيضًا. حتى في الفصل الأخير من الكتاب، يعرض بلوم لأعمال جويس وبروست وبيكيت، مُعتبرًا إياهم آخر حلقة من حلقات الغرائبية في الأدب، والأصالة أيضًا، إلا أنّه يضع معهم شكسبير أيضًا، واصلًا الخطّ على امتداده، محاولًا التفتيش عن أي صلات تربط بين شكسبير والأدباء الكبار الثلاثة.

عن أهمية هذا النوع من الكتب يقول بلوم:

“ينبغي لنا أن نقرأ شكسبير، وأن ندرسه، وأن ندرس دانتي ونقرأ جيفري شوسير، علينا أن نقرأ سرفانتس، وندرس الكتاب المقدّس، على الأقل نسخة الملك جيمس، علينا أن نقرأ كُتّابًا بعينهم، علينا أن نطالع قيمًا روحيّة لا تنتمي انتماءً مباشرًا إلى الدين في إطاره المؤسّسي، أو إلى تاريخ الإيمان المؤسّسي. إن هؤلاء الكتاب يُذكّروننا بأشياء، علينا أن نعاود تذكّرها، الحقيقة أنّ الأعمال الأدبية لهؤلاء العُظماء لا تذكّرنا بأشياء جميلة وقيم نبيلة نسيناها فقط، وإنما بأشياء وقيم لم نكن لنعرفها بدونهم، كتبهم تعيد تشكيل عقولنا، تجعلها أكثر قوةً وصلابةً”.

كما يشير إلى أهمية فكرة المُعتمد الأدبي بوجه عام، فيقول إنّ أهميتها راجعة إلى أنّ المعتمد يرسم حدودًا، يضع معايير لتقييم النصوص الأدبية في التاريخ، لاستخلاص مبادئ عامّة وأساسية تُنير لنا الطريق في الكشف عن مستقبل الأدب. كما يعترف أنّ فكرة كتابة “معتمد أدبي”، أي قائمة بنصوصٍ أدبية بعينها هي فكرة نخبوية بامتياز، فكل “معتمد أدبي” ينتقي نصوصًا ويستبعد أخرى. يوضّح بلوم فكرته أكثر بقوله: “..إذا كنا نقرأ المعتمد الأدبي بهدف صياغة قيمنا الأخلاقية، الاجتماعيّ منها والسياسيّ والشخصي، فإننا نحوّل أنفسنا إلى وحوشٍ أسيرة للأنانية والاستغلال، الهدف من كتابة أي معتمد أدبيّ ليس الإقصاء ولا التمييز، الموضوع بسيط فنحن كبشرٍ مصيرنا الفناء، العُمر قصير والعلم كثير، بل أكثر مما تستوعبه أعمار عدّة أفراد، فالرحلة التي بدأت من نصوص التوراة، مرورًا بهوميروس وفرجيل وصولًا إلى شكسبير وكافكا وجويس وبيكيت، رحلة مدّتها ثلاثة آلاف عام. كيف يُمكن اختصارها إذا لم نبدأ في تحرير معتمد أدبي؟”

يواصل بلوم تبريره لأهمية فكرة كتابة معتمد أدبي للتراث الغربي بقوله: “..إنّ الدفاع عن فكرة المعتمد الأدبي ليس بأي حال من الأحوال دفاعًا عن الغرب أو عن مؤسسة قومية بعينها، إذ إنّ أكبر أعداء القيم الجمالية والمعرفية هم في الحقيقة أولئك المدافعون عن القيم الأخلاقية والسياسية داخل الأدب، نحن لا نعيش بأخلاق الإلياذة، أو بسياسة أفلاطون، وإنما بروحهم، بفهمهم للحياة”.

يضيف بلوم: “…قرأتُ يومًا عبارةً تقول: طالما أنّ العمل محتاجٌ إلى إعادة قراءة، فأنتَ لم تفهمه فهمًا كاملًا… صحيحٌ أن شكسبير لن يصنع منكَ شخصًا أفضل أو أسوأ، لكنّه قد يُعلّمكَ كيف تنصت إلى نفسكَ حين تتحدّث إليها، قد يُعلّمكَ كيف تقبل التغيّر الذي يطرأ على حياتكَ، وحياة مَن حولكَ.. إن العدو الأكبر للتعليم والثقافة في عصرنا الراهن هو التشتّت الذهني الواضح في عصر المعلومات، إذ نُمطر يوميًا بوابل من الكتب والأعمال والنصوص والمعلومات والأخبار”.

في نهاية الكتاب يوجّه بلوم رسالةً إلى قرّاءه: “..حقّك المشروع أن تبحث عن نفسكَ، ليس بقراءة أعمال هؤلاء الأدباء وهضم أفكارهم فحسب، بل باكتشاف حقيقة ذاتك، ما قدراتك في الحياة، ما موقفك تجاه الكون والحقيقة والخالق”.