رؤية ناقدة لـ”تبربر السياسة بالدين عند نور الدين السالمي”

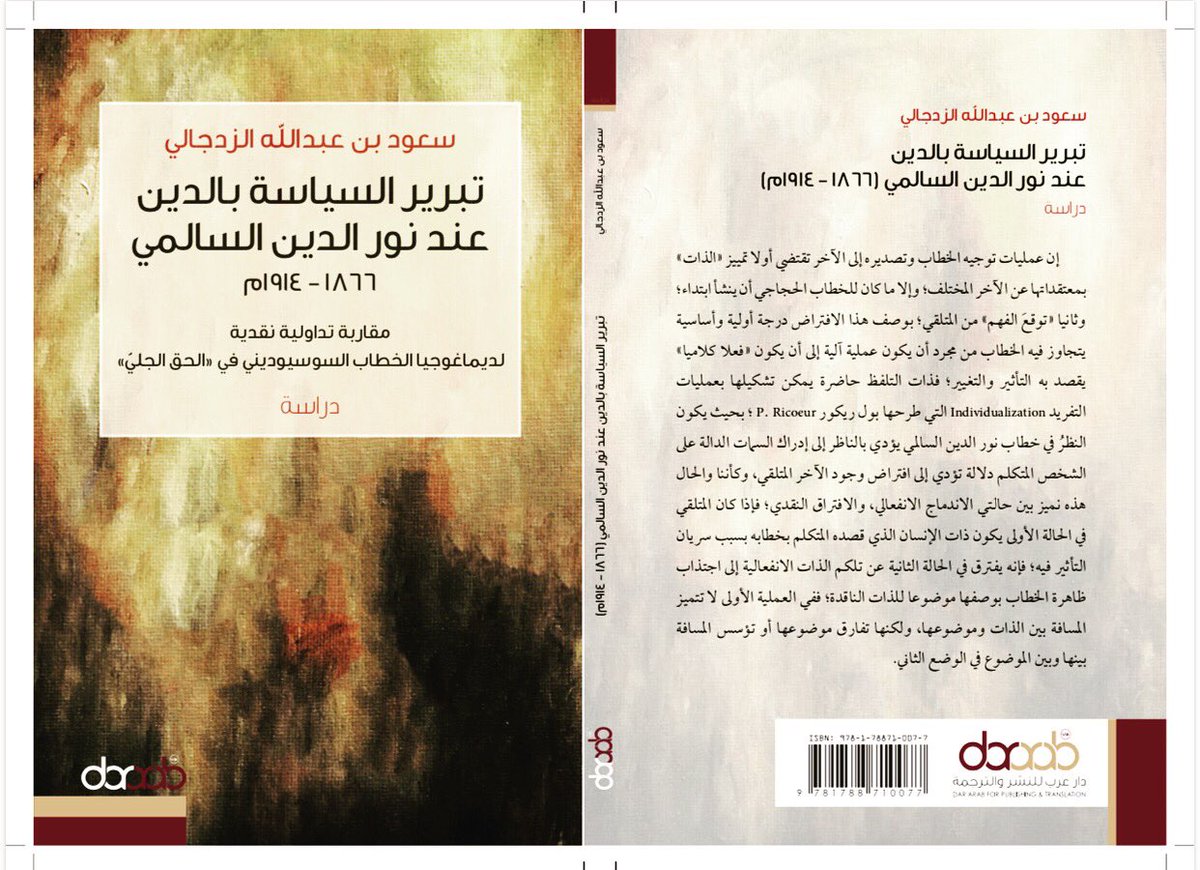

انطلاقًا من تحليل الخطاب، يتناول سعود بن عبد الله الزدجالي في “تبرير السياسة بالدين عند نور الدين السالمي 1866-1914م، مقاربة تداولية نقدية لديموغوجيا الخطاب السوسيوديني في ’الحقّ الجليّ‘” (دار عرب للنشر والترجمة، 2018) الكتاب المذكور في العنوان، تحليلًا ونقدًا؛ ومن منطلق الخطاب نفسه سأتناول في ورقتي هذه، تحليلًا ونقدًا أيضًا، كتاب الزدجالي، مركّزًا في المقام الأوّل على ممارسته النقديّة على مستويي النظر والإجراء.

يجب عليّ أن أُشير منذ البداية إلى أنّ رقعة أدبيّات المنهج التي يذكرها الزدجالي تكاد تشمل أبرز منظّري الخطاب بدءًا من ليونارد بلومفيلد (1887-1949) حتّى الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو (1926-1984)؛ فبلومفيلد عاصر زيلغ هاريس (1909-1992)، الألسني الذي يُعَدّ بحثه “تحليل الخطاب” المنشور عام 1952 أوّل عمل مؤثّر نظّر للموضوع، فقد ألهم دراسات ألسنيّة عدّة تتناول الخطاب في مختلف مجالاته؛ كما كان لفوكو أثر كبير في إذاعة الخطاب من منظور فلسفيّ يفكّك ما ينطوي عليه من قوّة وسلطة.

يخصّص المؤلّف مقاربات معيّنة بالذكر مثل نظرية قول-فعل والتداوليّة لـ”تفكيك” “الحقّ الجليّ” خطابًا حجاجيًّا مخطّطًا موجّهًا محدّد الهدف؛ على أنّي سأتجاوز هنا أمر إن كان المؤلّف قد أفاد على نحو ممنهج من نظريّة قول-فعل كما نظّر لها الفيلسوفان إيل جي أوستين (1911-1960) وجون سيرل (1932-) ومن التداوليّة كما نظّر لها بول غرايس (1913-1988)؛ وأركّز على جوانب خلل ثلاثة في ممارسة الكاتب النّقديّة تتمثّل في الآتي:

أوّلًا، فصل السياسة عن الدين:

يلاحظ أنّ تناول المؤلّف للسالمي غلب عليه النقد على نحو ذهب بنهجه من تحليل الخطاب Discourse Analysis إلى التحليل النقدي للخطاب Critical Discourse Analysis؛ ما يميّز هذا أنّه أكثر انشغالًا بالسلطة، هيمنةً وإخضاعًا وسيطرةً وقمعًا واستعبادًا، في تجلّياتها المختلفة المتعدّدة المتشابكة وأوعى بأدائه دورًا سياسيًّا؛ ومن أبرز منظّريه البريطاني نورمان فوركليف (1947-) والنمساوي رووث ووداك (1950-) والهولندي فان ديجيك (1943-)؛ وله جذور فلسفيّة تصل إلى أمثال لودويج فيتغنشتاين وكارل ماركس وأنطونيو غرامشي ولويس ألتوسير وميشيل فوكو، ومنطلقات يساريّة تحرّريّة تتبنّى المساواة والديموقراطيّة الاجتماعيّة وتتحدّى كلّ منظومة، دينيّة كانت أم اجتماعيّة، تدعم التراتبيّة؛ من هنا نجد أنّ جلّ نقّاد الخطاب التحليليّين يفصلون في أوّل نقدهم منطلقاتهم النظريّة والسياسيّة معًا .

أمّا الزدجالي فإنّه يتجاهل، رغم مجاهرته باتّخاذ تحليل الخطاب منطلقًا له، أدبيّات التحليل النقدي، عرضًا وشرحًا وبيانًا لمنطلقاته السياسيّة؛ من أوجه ذلك أنّه لا يحدّد ما تعريفه للأركان الثّلاثة التي يتضمّنها عنوان الكتاب: “التبرير” و”السياسة” و”الدين”؛ فأطروحة الكتاب، تبرير السياسة بالدين، لا تحمل أيّ معنًى إلّا إذا فرض فرضًا مسبقًا أنّ الدين والسياسة كيانان منفصلان استخدم السالمي الأوّل منهما وسيلة لابتغاء الثاني؛ وهذا افتراض إن نظر إليه من التحليل النقدي للخطاب كان خلوًا من أيّ معنى؛ فإيمانك بدين ما، إسلامًا كان أم غيره، يعني أنّك أسلمت أمرك لمنظومة قوّة محدّدة الواجبات والحقوق، فكانت عبادتك عبوديّتك لكيان آمنت به ربًّا، لا ممارسة روحيّة صرفة.

عليه إن بسملت (كما يفعل الكاتب في أوّل كتابه) اتّخذت موقفًا سياسيًّا: قبلت شيئًا ورفضت آخر، تبنّيت أشخاصًا وأقصيت آخرين؛ ومهما تقل به من تسامح وقبول للآخر غير المؤمن بإلهك فأنت قلت ببسملتك لكلّ من آمن بغير ما أنت مؤمن به بأنّ إلهك أو تصوّرك له ليس بالحقّ؛ وإن قرأت الفاتحة في صلواتك وأدعيتك صنّفت البشر إلى المنعم عليهم والمغضوب عليهم؛ وإن رأيتك أنّك كلّما أكثرت من الصلوات والأدعية ازددت صلةً بربّك فأنت في الوقت ذاته تزداد صلابةً في موقفك تجاه المؤمن بغير إلهك وتجاه من عددته من المغضوب عليهم؛ بل إن ذهبنا مذهب الفصل والتبرير الذي يتبنّاه المؤلّف لكان لنا أن نقول إنّ صلواتك كانت ذريعة لتقوية موقفك (السياسي) تجاه الآخر هذا وتبريرًا له في آن؛ من هنا لا إسلام سياسيًّا ولا تبرير لسياسة بالدين؛ فالدين السّياسة، (لا الدين سياسة!) أو فلنقل “الدين/السياسة” على غرار عبارة فوكو الشهيرة السلطة/المعرفة؛ ولما كان إسلام المؤلّف، فهما/سياسةً ، عائًما لم يبن لنا ما اتّخذه السّالمي ذريعة تبرير.

أمّا إذا قلنا إنّ المؤلّف أراد بالسياسة الصراع على الحكم وسعي السالمي إلى تحقيق الإمامة وإنّه أراد بهذا الاختزال إجراءَ شرحٍ وتحليلٍ فذاك وإن كان جائزًا بحثيًّا فإنّه ما كان ليجيز المؤلّف أن يخرج كلام السالمي في “الإمامة” أو في “الحقّ الجلي” عامّة من دائرة التّأويل إفرازًا لعلاقات قوّة مختلفة متقاطعة كان السالمي الفرد عنصرًا واحدًا منها إلى التّعليل ممارسةَ فردٍ مدروسةً مخطّطة موجّهة؛ فكرة التعليل هذه تقوّض مبدأً آخر من مبادئ تحليل الخطاب، فمقاربات تحليل الخطاب التي (يزعم المؤلّف أنّه) يوظّفها ترى المعنى إفراز مشاركة الفاعلين في السّياق لا خلق فرد، بل إنّ من المنظّرين (من أمثال فوكو) من يرى الإنسان نفسه اختراعًا حديثًا؛ عليه فإنّ القول بدور واع محدّد على النحو الذي ذهب به المؤلّف يعطي لمن كان مشكوكًا في وجوده قوّة أكبر من منظومة القوى نفسها.

لعلّنا نلحظ هنا أنّ بين أيدينا مفارقة لطيفة يمكن التعبير عنها بتشبيه: فلمّا كان المؤلّف يخفي تأويله، بل السياسة التي يمارسها باسم الإسلام، ويقدّم تأويل السالمي تعليلًا وتبريرًا كان كمن أمات الحيّ (نفسه) وأحيا الميت (السالمي)؛ على أنّ هذا التشبيه يبقى، مهما تكن قيمته الأدبيّة، واهيًا من منظور تحليل الخطاب؛ فهو يمنح المؤلّف فاعليّة هو أهوى من أن يتحمّلها؛ فإخراج السالمي من التأويل إلى التعليل مردّه عندي في التحليل الأخير إلى ما أراه جانب خلل آخر لممارسة المؤلّف النّقديّة.

ثانيًا، اضطراب معنى “المعنى”

إذا فككنا مقولات المؤلّف وجدنا أنّ “المعنى” عنده جوهر وأصل لا إفراز سياق؛ من ذلك قوله إنّ “السالمي يُعدُّ مصلحًا في الدائرة الإباضية أو عند مريديه وعشاقه؛ كونه معيدًا لإنتاج سؤال الإمامة والسلطة الدينيّة الغائبة في الواقع والحاضرة في وجدان ’المسلم الإباضي‘، وليس مصلحًا بإبداعه” (ص 14)؛ كون السالمي قد “أعاد” سؤال الإمامة تكرارًا واجترارًا أو أرجعه إلى مكانه، كما يوحي المعنى اللغوي لـ”أعاد”، وكان هذا المكان سياقَ غيرِه، كلامٌ لا معنى له إلّا إذا افترضنا أنّ “سؤال الإمامة والسلطة الدينية” مجرّد سياق؛ لأنّه إن كان له سياق كان كلّ سؤال للإمامة إفرازًا لتفاعل القوى الفاعلة في ذلك السّياق، ومن ثمّ كان فريدًا، ولما كان فريدًا كان “مبدعًا” إبداع السياق، لا الفرد؛ عليه لنا أن نقول إنّ نصيب كلام المؤلف من المعنى نصيب الكليشيه القائل بالتاريخ معيدًا نفسه.

على أنّنا إن افترضنا صحّة كلام المؤلّف ناقض ذلك قوله في موضع آخر: “إن أهمَّ إشكالات النصوص الأيديولوجية بوصفها خطابات يعاد إنتاجها هو ’تعددية المرجع‘؛ فالخطاب في هذا السياق لا يعود إلى نصّ تشريعي محدد؛ وإن عاد إليه فلا يعود إلى سلطة تأويلية واحدة… وإنما يعود إلى مستويات مرجعية تعدّ في حد ذاتها ممارسة تأويلية مفككة ومتخالفة في كثير من الأحيان؛” (ص36) إن كان هذا كلام المؤلّف، فهمًا وموقفًا، فإنّه يعني أنّ سؤال الإمامة لا يعاد إلى مكانه الأوّل، أيًّا كان هذا المكان، لأنّه يدخل، حسب هذا الكلام، في دوامة تأويلية يخالف بعضها بعضًا، فيؤول إلى أسئلة شتّى وكيانات أخرى، عليه فإنّ “إعادة” ما لم يعد له كيان أمر مُحال.

يطّرد هذا التناقض في غير موضع من الكتاب؛ من ذلك أنّه يذهب إلى “أن السالمي ربط المنزلة الواقعية داخل الحياة الاجتماعية التاريخية بعنصر الدين وهو عنصرٌ يقع خارج التاريخ ويتعالى عليه؛ فجعل ’منزلة الشيخ‘ مظهرا ملتبسا بالواجب الديني ولا ينفكّ عنه؛…” (ص110) إذا كانت الكلمات المطّاطة “المنزلة الواقعية داخل الحياة الاجتماعية التاريخية” تعني أيّ شيء له علاقة بالاجتماع فإنّ الدين كان مرتبطًا به لا محالة؛ فالدين يأتي إلى الوجود بكونه حدثًا خطابيًّا (discursive event)، وأيّ حديث عنه يفترض ضمنًا أن هناك من يتحدّث عنه، وأنّ هذا المتحدّث له سياق لولاه لما كان المتحدّث عنه؛ من هنا فإنّ الدين ليس عنصرًا واقعًا خارج التاريخ بل ولا هو عنصر في التاريخ، وإنّما هو إفراز سياق.

ليس الدين بالشيء الوحيد المتعالي عند المؤلّف، وإنّما هناك “حقيقة مطلقة”؛ فالتاريخ عنده “مزيج من آراء المؤرخ، وتبريراته، وحجاجه؛ مما يجبرنا على أن نؤمن نسبيا أننا أمام حدث يسكن ضمير اللغة، والمؤرّخ، ولا علاقة له بضمير الحقيقة كعلامة مطلقة؛” (ص68) ما قلته في الدين ينسحب على “ضمير الحقيقة كعلامة مطلقة،” فموقع هذا الكلام سماءٌ يمطّها ماطٌّ، فتتّسع حسب مطّه إيّاها، فتصبح موئلًا لكلّ غير عقل وغير معنًى؛ فكون التاريخ لا “علاقة له بضمير الحقيقة” لا يمكن أن يعني شيئًا إلّا إذا افترضنا أنّ هنالك حقيقة مطلقة، وأنّ المؤلّف يعرف ما تلك الحقيقة، لأنّه إن لم يعرفها سقطت دعواه وبطلت؛ لا أظنّ أنّ الذاهب بمذهب التداوليّات يكون أحد هؤلاء الماطّين، فعلمه بما يتداول أرحب من أن يدّعي ما يجهل، وتواضعه أشدّ من أن يضع نصب عينه هدفًا كان فوقها؛ أمّا مؤلّفنا فيعلن “الاقتراب من الكشف عن ماهية هذا النسق الكلّي…” (ص15، الإمالة من عندي للتوكيد) هدفًا لدراسته؛ إن لحظت أنّ معجم “الماهية” و”الحقيقة” و”الكنه” يأتيك من لسان يلجّ في منهج التداوليّات وخطاب التحليل لربّما تساءلت: هل “النسق الكلّي” إفراز تفاعل عناصر النسق المختلفة المتعدّدة في جدليّة دياليكتيكيّة كان فيها كلّ عنصر ناتجًا ومنتوجًا، أثرًا وتأثيرًا، أم أنّه ماهية كلّيّة فوقيّة تكتشفها ماكينة اقتباسات تبدو جاذبة للنظر بعدد الـ91 في قائمة المصادر والمراجع؟

ثالثًا، التناغم المثير للشّكّ بين الظاهرة الإنسانيّة والتنظير الأكاديميّ:

بيد أنّ ماكينة الاقتباسات هذه تجسّد عندي الخلل المنهجي الثالث ذا الطابع الإجرائي؛ فالمؤلّف يخضع بها مادّة بحثه بمختلف أبعادها المتعلّقة بالماضي، دينًا ولغةً وتاريخًا وتقاليدَ وأعرافًا، وبالحاضر، سعيًا لإحياء الإمامة في لجّة أحداث سياسيّة واقتصاديّة وديموغرافيّة، محلّيّة وعالميّة، (التي يوضح جوانب منها المؤلّف نفسه) وما تموج به كلّ هذه من اضطراب وتقلّب وفلتان لتنظيرات أكاديميّة على نحو اختزالي ومضطرب في آن؛ من ذلك أنّه يمهّد كلامه في “خطاب” السالمي “الحجاجي” بـ”تقاليد النظريّة السلوكيّة تلك الخطاطة التي قدمها ليونارد بلومفيلد (1887-1949) في عمليات التواصل؛ إذ ميّز بين ثلاث لحظات أساسية:” (ص 21)، فعلامة النقطتين هنا تعني أنّ ما يتلو من الكلام إنّما هو لبلومفيلد، غير أنك لا تجد الآتي كلامًا موضوعًا بين علامتي التنصيص، فتحتار أيّ قدر منه للمؤلّف وأيّ قدر منه للمقتبس كلامه؛ فالمؤلّف يورد لك شيئًا من الكلام في “اللحظة الأولى” ثم يرمي لك في وسط ذلك باسم السالمي: “فالسالمي في هذه اللحظة كان يستقبل حجج الخصم ويعالجها…” إن كان هناك رابط بين كلام بلومفيلد وبين ما يستخلصه المؤلّف بشأن موضوع دراسته فذلك لم يناقش؛ هذا دأبه فيما يراه (أو يراه بلومفيلد) اللحظتين الثانية والثالثة، (ص21).

ومن ذلك أيضًا حديث المؤلّف عن “تضخيم النصّ” و”ممارسة العنف الفكري”؛ فهو يقتبس لك ما يعدّه حامد أبو زيد “أهم سمات الخطاب الديني:” فتظنّ، بعلامة النقطتين هذه، أنّه سيورد كلامًا لأبي زيد، ثمّ يناقش ذلك مُعمِلًا ذهنه ليرى إن كان ينسحب على مقولات السالمي، بيد أنّك لا ترى بعد العلامة إلّا الآتي:

- التوحيد بين الفكر والدين وإلغاء المسافة بين الذات والموضوع ولذلك سنلاحظ أن احتمال وجود الأهواء السّياسيّة في تصرّفات ’المحتسب‘ التي برّرها السالمي وفق معطيات ’النصّ المضخم‘ تغيب غيابا كاملا…

- تفسير الظواهر كلّها بردها جميعًا إلى مبدأ أو علة أولى، تستوي في ذلك الظواهر الاجتماعية أو الطبيعية؛ إن رد الظواهر ردا أحاديا لا يقود الخطاب الديني إلى حتمية اعتناق مبدأ الحاكمية فحسب، وإنما يقود إلى اعتماد منهج واحد، وقول واحد، وتفسير واحد، تكاد الأصوات المتدافعة تنمحي أمام واحدية التفسير والتبرير؛ فالسالمي في نظامه الحجاجي التبريري يتبني صوتا واحدًا هو صوت أيديولوجيته المذهبية؛… (ص 38)

وكسبًا للوقت سأجاوز السمتين الثالثة والرابعة وأذهب إلى الأخيرة

5- إهدار البعد التاريخي، وتجاهله؛ ولقد أثر هذا الاتجاه تأثيرًا واضحًا في أوساط التيارات الدينية؛ بما نجده من تمجيد للإمامة ورموزها؛ (ص 40).

لعلك تلاحظ إجراء المؤلّف المخلّ للبحث الرصين؛ فهو يورد كلامًا لنا أن نظنّ أنه لنصر حامد أبي زيد، ثمّ يتبع ذلك الكلام بأداة ربط: (“لذلك” في السمة الأولى، و”فاء” في السمة الثانية: “فالسالمي…” أما السّمة الخامسة فهو ينتقل فيها من المجرّد: “إهدار البعد التاريخي وتجاهله” إلى العامّ : “ولقد أثر هذا الاتجاه تأثيرا واضحا في أوساط التيارات الدينية” ثم إلى الخاصّ: “بما نجده من تمجيد للإمامة ورموزها”؛ لك أن تأخذ الكلام الذي يمهّد به المؤلّف “السمات” الخمس ثمّ تأتي بأداة ربط أو باستراتيجيّة تجريد وتعميم وتخصيص كالتي يأتي بها المؤلّف وتضعه في سياق إسلامي آخر أنأى ما يكون عن عُمان، لغةً وعرفًا وتاريخًا؛ إن فعلت ربّما كان لكلامك من الشرعيّة ما كان لكلام المؤلّف؛ هذا الخلل المنهجي يطّرد في غير موضع من الكتاب؛ انظر، مثلًا، الصفحات الآتية: 76-78 ، 88-89، 91-92.

ما يقوله بلومفيلد وحامد أبو زيد وأمثالهما من المنظّرين من كلام قابل أن يعاد النظر فيه، فيعدّل ويضاف عليه وقد يرفض ويردّ؛ بيد أنّ مؤلّف الكتاب يأخذه حجّة، من دون قدر وافٍ منظّم من المناقشة ولا المدارسة، فيخلق لنا تناغمًا يكاد يكون هندسيًّا رياضيًّا بين الظاهرة الإنسانيّة والتنظير الأكاديمي؛ من هنا لنا لا بدّ لنا من أن نتساءل: أقرأ المؤلّف موضوع دراسته قراءة دقيقة متأنّية ناقدة ثم بنى على قراءته تلك رأيًا أيّده بالقائم من أدبيات التنظير، أم أنّه قرأ هذه من دون قدر كبير من إعمال للذهن ولا إشغال للفكر فأتاه منها رأي فرضه على الموضوع المدروس؟ هذا التساؤل، سواء أملت إلى الشّقّ الأوّل منه أم الثّاني، يثير الشّكوك لا في شرعيّة أطروحة “تبرير السياسة بالدين” وحسب وإنّما في أهليّة صاحبها باحثًا أيضًا.

أنا شخصيًّا أميل، بناءً على ما قلته من أوجه خلل في ممارسة الكاتب النقديّة، إلى قبول الشّقّ الثاني من التساؤل؛ فأنا لا أرى في طول الكتاب وعرضه أطروحة بنيت بناءً كان فيه من فكر المؤلّف ما كان فيه من أدبيّات المنهج، وإنّما أسمع هدير ماكينة اقتباسات يقبع في الزّاوية الأقصى منها من لا يكاد ينطق بشيء ذي بال، وإن حاول تقدّمت كلمته إلى حنكه الأعلى؛ من هنا فقد أُغفَر إن اختتمت بتشبيه آخر ربّما كان قاسيًا؛ فدنوّ الزدجالي عندي من درويش جوّال يقف بين يدي المنظّرين مستعطيًا إيّاهم ما يزيّن به مرقّعته نأيه عن باحث يعمل عقله في كلام من يتّخذه حجّة على من لا يعجبه كلامه.