نبال خماش

صحيح أن الأفكار والمبادئ النظرية هي حاضنة الفعل السياسي، وأنها عنصر حاسم فيما يجدر فعله أو عدم فعله على المستويين المحلي أو الخارجي. وبالنظر إلى ما يمكن وصفه بعولمة السياسة، خاصة بعد تفوق المدرسة الواقعية على سائر المدارس السياسية، فإن من أوائل الأسئلة النظرية التي بات العقل السياسي، بنمطيته الواقعية، يطرحها على نحو مباشر هو: ” ما ” الذي يمكن فعله، و بـ ” من “. وعندما تكون سياسة ما قد بلغت هذه المرحلة في واقعيتها، ويمتلك أصحابها قدرة حقيقية على الفعل أو الإحجام؛ فإنها تكون بالضرورة قد بلغت مرحلة متقدمة في فهم واستيعاب المحددات الموضوعية التي تختزنها محددات الفعل السياسي، مثل القوة العسكرية التي تسندها، والعمق الثقافي والتاريخي، وحال الأمة ووحدتها داخليا… هي كلها عناصر تؤخذ بعين الاعتبار في لحظات قياس موازين القوى، يضاف إليها كذلك الجغرافيا، وهو البعد الذي يتناول تأثير الأرض في السياسة.

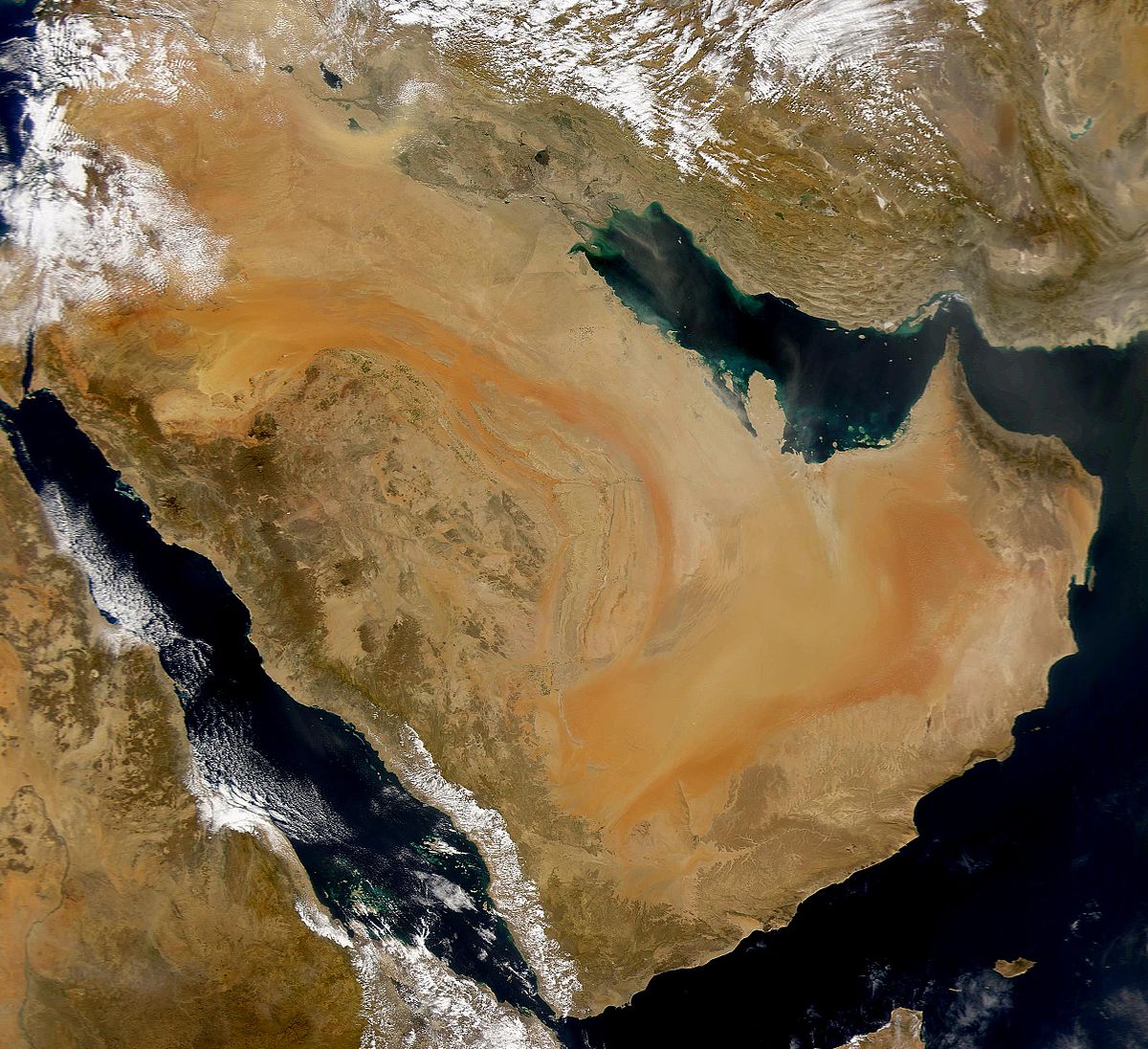

غير أن عددا من المفكرين والمنظرين في علم السياسة، يعتقدون أن أثر العامل الجغرافي في الفعل السياسي بالغ الأهمية، وأنه في كثير من الأحيان قد تفوق أهميته سائر العوامل الموضوعية التي وردت، لدرجة أن بعضهم لديه قناعة بأن المساحة والموقع والخريطة هي عناصر الحسم الحقيقي على الأرض. وبناء على هذه التصورات؛ أخذت أبحاث متخصصة تظهر مع نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، تبحث في الأثر الذي يخلّفه الموقع في الفعل السياسي. وتزايد اهتمام الأكاديميين، إضافة إلى السياسيين بهذا الجانب العلمي؛ خصوصا وأن تلك الفترة كانت تعد ذروة النشاط الاستعماري على الصعيد العالمي. وسرعان ما لاقى هذا العلم اهتمام الأوساط الأكاديمية، حتى بات علما يدرّس على نحو متخصص، وتفرعت منه علوم إضافية، أُدرجت جميعها تحت عنوان واحد هو ” الجغرافيا السياسية ” ويختصر اصطلاحا بالعلوم ” الجيوسياسية “. وسرعان ما سطعت أسماء عدد من عناوين الكتب المتخصصة في هذا الموضوع، وما زال معظمها بمثابة مُنجد في مجاله حتى أيامنا هذه، يرجع إليها كلما نشبت أزمة في إقليم من الأقاليم. من أبرزها كتاب ” تأثير القوة البحرية على التاريخ ” للضابط البحري الأمريكي، ألفريد يوهان. وهو بالمناسبة الذي صك مصطلح ” الشرق الأوسط ” في عام 1902. وفي هذا الكتاب اعتبر يوهان أن الدول التي تطل على :” الخليج العربي، بحر عمان، بحر العرب، المحيط الهندي” تمتلك أفضلية وإمكانية لعب دور سياسي فاعل ومؤثر، وأن هذا التأثير يشمل ما سماه بـ ” الحافة الأورو- آسيوية “، وصولا إلى عمق آسيا الوسطى.

إذا، الأصل في هذا العلم أنه يبحث علاقة الجغرافيا الطبيعة بالسياسة وتأثيراتها فيها، ولكن ما الموقف إزاء ظاهرة ” الجغرافيا المصطنعة “، أو ” الجغرافيا الممزقة “، كما يتوافق على تسميتها بعض المتخصصين؟. فإذا كان ينظر إلى الجغرافيا الطبيعية قبل تمزيقها وتفكيكها عن بعضها، أو إعادة تركيبها على نحو ما، باعتبارها – وهي بحالتها الطبيعية – ناطقة بكل ما هو حقيقي ومتآلف وربما أزلي، فكيف سيكون حالها وقد سلبتها السياسة هذه الأفضلية؟ أليس بالإمكان النظر إلى كل هذا الجهد الذي تبذله الكيانات الممزقة، ومحاولاتها العبثية كي تدخل التاريخ من خلال لعب أدوار سياسية مقيتة، هي إحدى النتائج الموضوعية لخروجها من جغرافيتها، وأن هذا الواقع هو نتيجة طبيعية لمعادلة مركبة من ثلاثة عناصر: تشوه في الجغرافيا، يلازمه خروج من التاريخ والفعل السياسي، والنتيجة عيش مضطرب بانتظار حتمية تعديل، وربما انقلاب، على ما جرى تصنيعه في مرحلة سابقة.

دول منطقة الخليج العربي، التي هي بالأساس جزء من كل، هي أرض شبه الجزيرة العربية، التي تزيد مساحتها قليلا عن مليونين وستمائة ألف كيلو متر مربع، وهي محاطة بمسطحات مائية من الشرق والغرب والجنوب، أما في الشمال، فصحراؤها متداخلة طبيعيا مع الصحراء العراقية والشامية، الفاصل بينهما فقط هي حدود سياسية دونما فواصل طبيعية واضحة. أكثر من ثلثي هذه المساحة تسيطر عليها دولة واحدة، العربية السعودية، تليها سلطنة عُمان في الاتساع وبفارق غير قليل، أما سائر الدول فتصنف عادة باعتبارها مشيخات، يجهد كل كيان منها في تحصين نفسه من تداخلات وتأثيرات المشيخات والدول المجاورة. وفي ظل غيبة شبه كاملة لحياة ديمقراطية حقيقية؛ فإن الأنظمة السياسية في هذه الدول تستمد شرعيتها من ولاء المواطنين للأسر الحاكمة فيها بالدرجة الأولى.

وإذا كانت مساحة ثلثي شبه الجزيرة العربية قد خضعت بالقوة لنفوذ وحكم عائلة بعينها؛ فإن حقائق الجغرافيا الطبيعية على غير وفاق مع هذا الواقع السياسي المفتعل، ومؤشرات عدم التوافق عديدة، وهي بالعشرات. لعل آخرها، هذه الأخبار التي تطالعنا على نحو شبه يومي، تلك المتضمنة استهداف القوات الحوثية مطارات عسكرية ومدنية في السعودية، وهو إجراء عسكري يمكن قراءة دلالته في سياق أن اليمنيين التقطوا واحدة من نقاط الضعف في الشكل الجغرافي المفتعل للسعودية، باعتبارها دولة ذات مساحة واسعة وممتدة، يتخللها عدد من التجمعات الحضرية الكبيرة، لكن هذه التجمعات مفصولة عن بعضها بمساحات شاسعة تكاد تنعدم فيها مظاهر الحياة، ليبقى الرابط الوحيد بين هذه التجمعات هو خطوط الطيران المحلية، إضافة إلى شبكة الطرق السريعة، وهذان العنصران: المطارات والطرق السريعة، ضمانة التماسك الوحيدة للدولة، وفي حال الإضرار بأحدهما أو كليهما معا، فإن المستقبل السياسي للدولة برمته يغدو معرضا للتبدل

وبخلاف قابلية التمزق وعدم التماسك التي هي في صميم الوضع الجيوسياسي للسعودية، نجد وضعا مغايرًا تماما في الخاصرة الجنوبية الغربية من أرض الجزيرة العربية والمتممة لها؛ فاليمن تعد وفقا للشروحات الجيوبولتيكية دولة متماسكة، تمتلك منطقا جغرافيا على نحو واضح. فالجبال الممتدة من حدودها الشمالية الغربية وتنتهي في الجنوب الشرقي، واحدة من أبرز معالم هذا التماسك. ويتخلل هذه السلسلة عدد من الهضاب والواحات والأحواض المائية الوفيرة، لتشكل هذه المعالم بمجموعها عناصر طبيعية استثمرها السكان المحليون في مواجهة كافة الاعتداءات التي تعرضت لها بلادهم على مدى التاريخ، التي كان أبرزها الهجمات التركية ثم البريطانية ثم المصرية، وآخرها التحالف الذي قادته السعودية والإمارات ضد اليمن تحت شعار ” التحالف العربي في اليمن “. وكشفت التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية الدوافع الحقيقية وراء تشكل هذا التحالف، أو بعضها، باعتباره تطبيقا عمليا لحالة التنافس السعودي الإماراتي في الهيمنة وبسط النفوذ في الإقليم من خلال السيطرة على مساحات ومواقع استراتيجية في اليمن، خاصة تلك المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي.

غير أن حالة التنافس هذه يعترضها الواقع الجيوسياسي الذي أكدت وقائعه وفي أكثر من لحظة تاريخية، حقيقة أن المصير السياسي للسعودية يقرره شمال اليمن. وبالعودة إلى نظرية يوهان، بشأن الميزة الاستراتيجية للدول المطلة على الخليج العربي وبحر العرب، ومقاربتها بالتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وشمولها للمرة الأولى وعلى هذا النحو من المباشرة والوضوح في مخططات تشمل كامل الإقليم، تغدو فكرة إعادة رسم المنطقة ضمن ثلاثة كيانات ” شريطية ” مطروحة للنقاش السياسي ضمن دوائر التفكير السياسي. وهذه الكيانات هي: شريط من شمال الخليج إلى جنوبه، وشريط ثان في الوسط يمتد من أقصى شمال بحر العرب إلى جنوبه، وثالث على طول ساحل البحر الأحمر. وبغض النظر عن إمكانية تطبيق هذه الفكرة من عدمها، إلا أن فحوى العنوان العريض الحاضر دائما وبقوة، يبحث دائما في احتمالات وفرص إدخال تغيير أو تعديل على الصنعة الجغرافية، وأن هذه العملية هي من اختصاص الصانع التاريخي فقط، الذي يستثمر في ألاعيب الصغار ليقرر الهيئة التي ستستقر عليه إضافته الجديدة.

“الهلال الخصيب”، هو ثاني التقسيمات الجيوسياسية في المنطقة العرب-آسيوية، ويشمل: العراق، سوريا، لبنان، الأردن، وفلسطين الممزقة عمليا بين ثلاث قوى: الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على 85% من مجموع الأرض، فيما تتقاسم باقي المساحة السلطة الفلسطينية، المحصورة في عاصمتها رام الله، مع إشراف إداري وأمني على عدد من المدن أشبه ما تكون بالجزر المعزولة عن بعضها. وتنظيم حماس المستقل بقطاع غزة، والمحاصر داخله.

وتفصل بين دول هذا الإقليم حدود سياسية مصطنعة، شكلتها ورسمت خطوطها بصورة اعتباطية القوى الاستعمارية مطلع القرن الماضي. أما وصف الواقع الجغرافي الجديد بالاعتباطي، فهو تشخيص ناتج عن غيبة المنطق الجغرافي والسكاني فترة التقسيم، فهذه المساحة من الأرض وما عليها من بشر تعاملت معها المخططات الإمبريالية كأنها عجينة طرية قابلة للتشكل على نحو يستجيب بالكامل مع الأطماع الاستعمارية. وما حالة الانسياح التي شهدناها في الإقليم بالسنوات الأخيرة لتنظيم راديكالي – داعش -، وقدرته على إسقاط دول وعبث بجغرافيتها، سوى دليل ناصع على مدى هشاشة الوجود السياسي الرسمي للإقليم برمته، وقابليته لإعادة التشكيل في الوقت الذي تريده القوى الدولية.

وبعد تدقيق خاطف في هذا التفريط العبثي بجغرافيا المنطقة مطلع القرن الماضي، تغدو مفهومة تماما مطالبة سكان جنوب العراق آنذاك، أن تكون “دولتهم”، البصرة، تابعة للحكومة الهندية وليس العراقية. وكذا نفهم سياق الوضع الإداري لمدينة الموصل التي كانت وفق التقسيمات الاستعمارية الأولية تابعة للحكم الفرنسي، أي للدولة السورية. وبعد اكتشاف النفط فيها أصرت بريطانيا على إخضاعها لنفوذها وتكون جزءا من دولة العراقية، وعوضت فرنسا من خلال ضم مساحات شاسعة من جنوب الأناضول تحت نفوذها، إضافة إلى دمج جبل لبنان وساحله السوري في دولة هي ” لبنان الكبير”، وإخضاع المدن السورية تحت الحكم الفرنسي. أما تركيا فقد وهبتها القوى الاستعمارية لواء الاسكندرون السوري.

وكذا يمكن قراءة مطالبة العشائر الأردنية، التي فضلت النموذج البريطاني الاستعماري على النموذج الفرنسي، إضافة إلى تفضيلهم نمط الحكومات المحلية في الإدارة، – كانتونات- أسوة بنمط الحكم في سويسرا. أما السياسة الدولية فقد قررت أن تكون هذه المنطقة مشمولة بوعد بلفور، وبذا تغدو جزءا من الدولة اليهودية. في تلك الآونة، قدم إلى المنطقة الأمير عبدالله بن الحسين من الحجاز، باحثا عن مُلك نظير خدماته لقوات الحلفاء في الثورة على الأتراك. وبالنظر إلى الوجود العسكري البريطاني الضئيل في بقعة شرقي نهر الأردن، فقد ارتأت القوة الاستعمارية أن تسند للأمير الغاضب مهمة حكم هذه المنطقة، وأعيد تقييم مسألة إلحاقها بالدولة العبرية، ليظهر على الخارطة السياسية ما عرف بـ ” شرقي الأردن” وهي المرة الأولى، في عموم تجارب تشكل الدول، التي يتم التعرف بها على دولة ما من خلال وجهة لموقع جغرافي. واتضح لاحقا أن دلالة هذه الأسبقية الجغرافية هي أمنية بامتياز، حيث يتعهد ويلتزم ما هو شرقي النهر، بالحفاظ على أمن واستقرار ما هو غربيه، ليغدو دور هذا الوجود السياسي منذ لحظة إعلانه وإلى اليوم وظيفيًا بامتياز، باعتباره عازلا جغرافيا، لـ “وطن” تعاهدت الدول الاستعمارية على منحه لليهود باعتباره وطنا قوميا. بهذه الاعتباطية السياسية تشكلت دول المشرق العربي وظهرت إلى الوجود.

مقابل هذا الحالة الجيوسياسية الممزقة لواقع الدول العربية في آسيا، هناك واقع “الدولة” الصهيونية. وإذا كانت الكيانات العربية ترفض الجغرافية بهيئتها الطبيعية، كإحدى ضمانات بقاء هذه الكيانات وديمومتها، كذلك هي الحال بالنسبة لإسرائيل التي لا يقتصر موقفها من الجغرافيا والتاريخ على الرفض، بل والنفي كذلك. وهي نتيجة طبيعية باعتبار أن هذا الكيان بالأساس كيان إحلالي، أضفى على الجغرافية بعدًا دينيا تلخصه عبارات مثل: “أرض إسرائيل”، “أرض الميعاد”، ” أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض”… ومع تعدد التسميات الدينية؛ إلا أن الغموض ما زال يكتنف محدداتها الجغرافية بصورة جلية. ولفترات غير قصيرة من عمر هذه الدولة، فإن حدودها كانت تعتمد أساسا على القوة العسكرية، فحيث تقف الدبابة الإسرائيلية تكون أرض الكيان، وهذا تحديدا ما لخصه أول رئيس للوزراء في إسرائيل، بن غوريون، حين قال:” خير مفسر للتوراة، هو الجيش الإسرائيلي”.

غير أن حتمية الجغرافية، إضافة إلى مسار الحدث التاريخي، بموضوعيته وقوته الذاتية، كانت عناصر فعالة في إسقاط نظرية أرض إسرائيل بمعناها المباشر. والذي حدث من الناحية الموضوعية، أن شعور الإسرائيليين بالانحصار والضيق الجغرافي قد تعمق، خاصة وأننا نتحدث عن كيان مساحته بين أقصى نقطتين عرضيتين 135 كم مربع فقط، وهي حالة جعلت الكيان، مهما أخذ من تدابير احترازية وأمنية دفاعية؛ إلا أنه بقي مكشوفا أمام تهديدات قوى إقليمية باتت قادرة على استخدام أسلحة صاروخية ” باليستية” ذات قوة تدميرية هائلة، وهي حالة لا تستطيع إسرائيل الصمود أمامها طويلا، ومن ثم فإن مجالات التكيف الإسرائيلي مع هذا الواقع الجغرافي لن يتجاوز مسألتين: تلويح بقوة ردع نووي دون قدرة على استخدامها لاعتبارات جغرافية بحتة، جهد لا يكل في سبيل قضم مزيد من الأرض العربية، وهذا يعني بالضرورة ابتلاع ما تبقى من أرض في الضفة الغربية، يتبعه اعتراف دولي بأن هذه الأرض جزء من “دولة إسرائيل”، على النحو الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية اعترافها وإقرارها بضم هضبة الجولان للكيان. وعلى الأرجح فإن عملية ابتلاع مزيد من الأرض لن تتوقف عند هذه الحدود، ولعلنا سنسمع في الفترة القريبة عن ضم عدد من المناطق المتاخمة للكيان الإسرائيلي، تحت ذرائع دينية أو اقتصادية أو أمنية، وبذلك تترسم حدود إسرائيل الجغرافية.

إلا أن ذلك لا يعني أن القصة قد انتهت، وأن النظرية الجغرافية لـ “دولة اسرائيل” توقفت، أو ستتوقف عند هذه الحدود، بمعنى آخر إن فكرة مشروع “إسرائيل الكبرى” ما زالت قائمة وحاضرة، وكل الذي يجرى الآن، قضية استبدال لشكل الفكرة الأصلية بشكل آخر. وبدلا من إعلان دولة إسرائيل الكبرى جراء تمدد عسكري، يأتي إعلان مواز يأخذ صيغة إسرائيل العظمى الاقتصادية. وهذه هي الفكرة الجوهرية من مشروع الشرق أوسطي، بصورته الجيوسياسية؛ حوض اقتصادي يستوعب دول المشرق العربي وشبه الجزيرة العربية، ويكون القرار الاقتصادي والسياسي في هذا الحوض ليس فقط مدمجا مع القرار الإسرائيلي، وإنما خاضعًا له. وللوصول إلى هذا الهدف لا بد أولا من اتخاذ عدد من الإجراءات التي نلمس بعض مظاهرها هذه الأيام، مثل تزايد دعوات نخب سياسية وثقافية واقتصادية محلية بإنهاء المقاطعة العربية – الإسرائيلية، إضافة إلى تهيئة المجتمعات المشرقية والخليجية وإعدادها لتقبل التطبيع مع الإسرائيليين بكافة أشكاله؛ وفي الأثناء، يكون الجهد الإسرائيلي قد قطع شوطا غير قليل في سبيل إعادة صياغة النظام الشرق أوسطي بصورته المعروفة، وإخضاعه للتطورات الدولية الجديدة، وإسقاط فكرة أي شكل من أشكال العمل العربي واستبدالها بتنظيم أو تنظيمات جديدة تكون تل أبيب صاحبة الكلمة الحاسمة فيها. أما الأدوات العملية للوصول إلى هذا الهدف فتكمن في ثلاثة عناصر: هيمنة على الثروة النفطية في الخليج العربي، تفرد إسرائيلي للأنشطة الصناعية المتطورة المعتمدة أساسا على مهارات إسرائيلية بحتة، تسويق للمنتجات الإسرائيلية لمجتمعات المنطقة التي جرى تدجينها وترويضها، وربما العمل على تخريب نسيجها الاجتماعي.

ويبقى السؤال الجوهري: هل يعقل أن يقاد هذا الإقليم الممتد الواسع في فضائه الجغرافي، ويخضع للمرة الثانية لعملية تمزيق وإعادة تشكيل، وإن اختلفت الوسائل واللاعبون الرئيسون؟ أما من سبيل أو مخرج يمكّن شعوب المنطقة، ولو لمرة واحدة في حياتها، من صناعة مصيرها وتقريره هي نفسها لهذا المصير؟ بالرجوع إلى أصول علم الجيوبوليتيك، يرى العالم الجغرافي ماكندر صاحب النظرية الشهيرة التي تقول: إن الإنسان هو صاحب مبادرة، ولكن الطبيعة هي التي تسيطر في النهاية. وهذه مقولة صحيحة، بمعنى أنه كما أفشلت الجغرافيا الطبيعية، بعبقريتها وموضوعيتها، فكرة ” الدولة العبرية الكبرى “، كذلك هي قادرة على لعب أدوار مهمة في إفشال المشاريع والمخططات التي تتواتر تفاصيلها في الأخبار. ولكن تبقى المسؤولية الملقاة على كاهل أبناء المنطقة في تصويب كثير من الاختلالات والتشوهات التي أصابت المنطقة، في تاريخها وحاضرها، كبيرة جدا. والحديث هنا تحديدا عن القوى الاجتماعية الفاعلة والمؤثرة في أوساطها وبيئاتها المحلية، هي وحدها، ومن خلال إعادة تكتلها وتوحد كلمتها قادرة على إجراء هذه المعالجة التاريخية.