( شذرات من دفتر الإنسان) جاستون باشلار

ترجمة : عبد الوهاب البراهمي

هذا المساء وأنا جالس على حافة الشّفق

وقدماي ترقص فوق الأمواج

أرى قدوم الليل: يظنّ أنّه وحيد

وقلبي يهمس لي: إجعلني شيئا

أحسّه لو كنتُ على الدوام قلبك

(جيل سيبارفيل – جاذبيّة ص 82)

إنّ الصفحات الأولى من كتاب الفيلسوف صعبة وخطيرة بالنسبة إليه، لأنّها تعمّق التزامه. يودّ القارئ أن تكون دسمة، واضحة، ومقتضبة وإلاّ فهي أدبيّة. ويودّ القارئ أيضا أن تبدو له مباشرة، أي متّصلة بهمومه، وهو ما يفترض اتفاق العقول، اتفاقا، على الفيلسوف أن يضعه موضع التساؤل بموجب مَهّمَّته بالذات. فما كادت الصفحة الأولى تكتمل، حتى أطلق للقلم العنان. فلم نعد نملك الوقت لاستعادة ما كُتب ولا تعديله ولا البدء من جديد. ولكن، إذا كانت الفلسفة هي البحث في البدايات، فكيف لها أن تتعلّم دون صبر الإعادة؟ فأن نبدأ، معناه في نظام الفكر أن نعي بحقّ الإعادة. إنّ الفلسفة هي علم الأصول المطلوبة. ولهذا السبب ، تكفّ الفلسفة عن أن تكون وصفيّة لتصبح فعلا حميميّا.

ومثلما قد نحتاج أيضا إلى بعض التدابير مجانا! وإلى الحقّ في فسحة طويلة. قد نعبّر فيها ببساطة عن غبطة التأمّل، كي ندرك أن التأمّل فعل، فعل فلسفي، فسحة نقوم فيه بتأمّل خالص قد نجعل منه سلوك الذات المتفلسفة. قد نلهو بالكلمات الجميلة المجرّدة، ونؤمن بها. ثمّ نكفّ عن ذلك، فرحين بما نعيشه من تجريد آخر، أن نحيا التجريد، أيّ حركيّة هذه! كلّ الأفكار، الخطيرة واللطيفة، الشغوفة والفاترة، العقليّة والخياليّة، هي بعض من هذا الجزء التأمّلي. قد نشكّ بعقولنا أو بقلوبنا، عن معرفة أو عن سذاجة، منهجيّا أو اعتباطا، بإخلاص أو عن مكر. إنّنا نعدّ هذا الشكّ بعدُ للمَشاهد الكبرى حينما يتبادل الكون والإنسان متوحّدا نورهما وتحدّيهما، حينما ينهار الإنسان أو يَكْره. وقد نتغنّى بالفيلسوف في الحقول، بالفيلسوف في سجنه، في بهجته وفي بكائه. وسيصبح الزمن شبابا وموتا، ونقطة أرغن. وقد يتوقّف، وقد يكون زمنا منه يبدأ كل ّ شيء من جديد، ويندهش، فنتساءل فيه فجأة: أين أنا؟ ومن أكون؟ داخل أيّ فضاء خياليّ سجنتني حبائلي؟ ما هو هذا الطّبع الغريب للفكر الفلسفي الذي يجعل المألوف مُدهشا؟ وما هذا السبيل الغريب للفلاسفة حيث كل نقطة هي ملتقى طرق؟ إنّ التفكير الفلسفي ترّدد مستمرّ، وهو جدّ أصمّ حتى حينما يكون له الضّمانات الدغمائيّة الفخمة، وحتّى إذا ما تقدّم، انثنى إلى ذاته، نقول عنه واحد وينكسر، أفلا يجب أن نزيح عن الفيلسوف التعريف البرّيسيbarrésienne للشّاعر: ألا يصبح الفيلسوف “مغتربا يصنع مغتربين؟” وبالفعل، لو نظرتُ في نفسي، لوجدتها “أنا هو آخر”. إنّ مضاعفة الفكر هو آليّا مضاعفة الكائن. إنّ الوعي بكوني وحيدا هو دوما وعي في الظلّ، هو الحنين إلى أن نكون اثنين.

هأنذا إذن مادّة للشكّ، ومادّة لثنائية متهيّجة، ثقيلة وخفيفة حسبما تُغنى أو تتبخّر، حسبما تسيل أو تنفلت. لقد تناقض الكون مع نفسه فيّ أنا متأمّلا، في حال من الغبطة والذّهول. إنّه مادّة صلبة وخادعة، والكون كلّه منعزل فيّ أنا وقد جُنّ جنونه إلى حدّ يظنّ فيه نفسه فكرا واحدا.

غير أنّه وقد كاد أن يوحّد، هاهو الكون يتعدّد. وينظّم الفكر تأمّله المتعدّد الأشكال، مجدّلا كل وحدة، إلى عتبة مَغْناته. فيمنح حواسّنا كلّها، الذوّق كما البصر، الوقت الكافي للتأمّل. ويكون لكلّ حاسّة من حواسّنا شخصيّتها، ولكلّ شخصية ديكورها. إنّ وصف الدّيكور في الأدب هو دائما من شأن البسيكولوجيا. ستوجد على الأقلّ خمسة عوالم محسوسة وخمسة أنظمة عزلة حسيّة. وسيكون لكلّ عوامل الكون الموجودة بالقوّة في الحياة الإنسانية، حرية التحكّم في عالمها، وتمجيد الإمبريالية الفلسفيّة للذات وحيدة. آه! لو كان للفيلسوف الحقّ في التأمّل بكلّ كيانه، بعضلاته وبرغبته، مثلما يتخلّص من تأمّلاته المتكلّفة، حيث يجعل المنطق التأمّل عقيما! أو بالأحرى مثلما يضع في المكان المناسب التأملات المتكلّفة، تأملات فكر الدقّة والفكر المُعنّى والماكر الذي يتمسّك بإرادة التفريق، والذي له على الأقلّ وظيفة جميلة، التخفيف من صلابة القناعات المقفلة!

ينكشف الكون قابليّة لاختراق كلّ أنواع التأمل، متهيّئا لاحتضان أكثر الأفكار عزلة. يكفي التأمل طويلا في فكرة رائعة حتّى نرى الكون قد حقّقها. يمكن للتصميم أن يكون هشّا. ويكفي لقطيعة عزلة أن تحطّمه. ولكن، فوق أحلام يقظة جدّ مألوفة، تكون العزلة عالما، وديكورا ضخما لكلّ ماضينا. فكلّ أحلام اليقظة لدينا، أحلام الغابة و الجدول و قطاف العنب والحصاد، قد استقرّت هنا، في الحال، على هذه الشجرة وعلى هذه السنبلة. تكون أقلّ الأشياء بالنسبة إلى فيلسوف حالم، منظور تَتَنظّم فيه كلّ شخصيته، أفكاره الأكثر سريّة والأكثر عزلة، فكأس النبيذ المصفرّ هذا النديّ، والجافّ، يرتّب كلّ حياتي الشنبانوزية champenoise. يُعتقد أنني أشرب الخمر: إنّي أتذكّر…فأقلّ الأشياء التي نتأمّل بإخلاص تعزلنا وتكثّرنا. يحسّ الكائن الحالم بعزلته أمام كثير من الأشياء. وتحسّ الذات الحالمة بتعدّدها، أمام شيء واحد.

هكذا، يترجم الكون وحالمه في أنواعهما وفي تبادلاتهما الألف، الفعل المنجز لتأمّل فاعل. يعود بنا التأمّل وحيدا إلى بدائية العالم. بمثل ما نقول بأنّ العزلة تجعلنا في حالة تأمل أولى. على الفيلسوف أن ينعزل في كلّ صورة من صوره كي يصنّف التعدّد الضخم لكلّ التأمّلات الحسيّة. وسيعترف سريعا أنّ كل الأنواع الحسيّة هي ذرائع لكسمولوجيات متفرّقة، إلاّ أنّه يتّجه بسرعة أكبر نحو تأليفات كبرى، ويعتقد في إيمانه الشفوي بوحدة العالم، أن ليس له إلاّ عالما واحدا يعكسه. ينفلت من فيلسوف المدرسة تغيّر الأشكال المسرحيّة لحلم اليقظة الكوسمولوجي. وحالما تُحبس نفس بإحكام داخل عزلتها، يكون كلّ انطباع لها مناسبة لانعكاس كون. وبعد ذلك، ومن دون شكّ، تكوّن هذه العوالم باختلاطها عالما مركّبا. غير أن العالم مكثّف قبل أن يكون مركّبا، إنّه مكثّف فينا. ونحن نرتاح لهذه الكثافة، لهذه الرغبة الحميميّة في انعكاس عالم ما، إذا ما انقدنا إلى هذه الصور الديناميكية، إلى الصور التي تحرّك كياننا. إنّنا نعتقد إذن أنّه وقبل الميتافيزيقيات التأليفيّة الكبرى والسمفونية، يجب أن تظهر بحوث أوليّة أين سيُفاجئ تعجّب الأنا وعجائب العالم في أوسع ارتباطها المتبادل. وحينئذ ستكون الفلسفة لحسن الحظّ قد رُدّت إلى رسومها الطفوليّة.

يًردّ الفيلسوف بفعل العزلة، إلى قدر التأمّل الأول. فبالعزلة يكون للتأمّل كلّ فعاليّة الدّهشة. إنّ التأمّل الأوّل هو في الوقت ذاته، قابليّة للتأثّر كليّا وإنتاجيّة كوسمولوجية. فتأمّل صباحي مثلا، هو في الحال عالم نوقظه. وحتّى نوضّح هذه الفعاليّة الساذجة لحلم اليقظة الصّباحي، علينا إعادة قراءة القصّة التي يحبّ أوسكار وايلد حكايتها: كان هناك قدّيس يستيقظ كلّ يوم قبل الفجر، يدعو ربّه أن تشرق الشمس اليوم أيضا. ثمّ إنّه حالما يطلع الفجر، يتّجه إلى ربّه بالدعاء يحمده أن استجاب لدعائه. وفي إحدى الليالي أثقل عليه النّعاس فنام نوما عميقا فنسي صلاته الفجريّة. وحينما استيقظ كانت الشمس على الأفق. فأصابه القلق لحين، ثمّ قام إلى صلاته يحمد ربّه الذي لم يآخذ خادمه بإثم الإهمال، وجعل الشمس مع ذلك تشرق.

ІІ

وحتّى نضرب مثلا للتأمّل الحالم الذي يبني عالما بالتعمّق في انطباعات عزلة حالم؛ لِنُحاول جميعنا مباغتة شكوك النفس عند الفجر وإغراءات الليل الكونية. ولنرَ كيف ترتّب العزلة في الليل عالم الليل، وكيف ينشط فينا كائن أسود حالك، حينما يشعر الليل فينا بذاته. سيكون لنا إذن رسم أول للمجانسة بين العزلة الإنسانيّة وكوسموس الصحراء.

سأذهب إذن هذا المساء أتأمّل على الشرفة، وسأذهب لأرى كيف يشتغل الليل، وسأهب نفسي كليّا لأشكاله المطوّقة، ولستائره، وللمادّة المخاتلة التي تلفّ كلّ الزّوايا. وسأحاول الإحساس بساعات هذا الخريف واحدة فواحدة، هذه السّاعات التي ما تزال نشطة كي ينضج الثّمر، لكنّها تفقد شيئا فشيئا القوّة في الدفاع عن الأوراق المتساقطة من الشجرة. هذه الساعات هي في مجموعها حياة وموت.

هل الورقة التي تسقط في الليل، هي ذكرى تريد النّسيان؟ إرادة النّسيان، إنّها أكثر ضروب التذكّر حدّة. هل أنّ ألما صغيرا نطلقه كورقة ذاوية، هو حقّا دليل على قلب قد سَكَن؟ عند شجرة الزّيزفون وهي تداعب الشرفة، وقرب همسات الأغصان، أنسى مَهمّتي الإنسانيّة وشواغل يومي، وأشعر بالتأمّل النّسيِّ وقد تشكّل فيَّ، تأمّلا يدع الضّباب يعمّ الأشياء، وهو الذي لا يبالي ليلا بأمثلته. هل أنا سعيد لرؤية اختصار الكون؟ هل أنا سعيد لكوني أقلّ قربا من صوري، وأكثر عزلة بفعل رؤية ملبّدة، ووحيدا أكثر؟ هل أنا سعيد لكوني وحيدا في خريف عمري؟… إنّ العزلة في العالم هي في الحال شيخوخة.

هكذا تظهر بانتظام شديد، في السّلم وفي كلّ مراحل العمر، إحالة إلى ماضٍ، يشيخ منه الكائن الأكثر شبابا. فيبدأ إذن حوار أصمّ بأصوات خافتة بين السّكون والعزلة. فهل لقدر من سكون اللّيل أن يكون لطف كائن نحسّه أو أمان كائن منعكس؟ وهل أن هذا الليل هواء يُثير أم هواء يتنفّس؟ كلّ شيء يتنفّس فيّ وخارجا عنّي. إنّ إيقاعا أشارك فيه، يجذب الكون إلى السّلام لِقَمر اليوم ضوء الأمس، ولضوء ليلٍ هادئ حجم وديمومة وكذلك الظلّ. يحمي الليل من عزلته الأدغال والأشجار وتحلّ على المدينة النائمة وحدة وتوازن، ويَحْرس الحديقة الحالمة، مزيجٌ من الضوء الخافت واللّيل وقد تصالحا.

سأؤمن إذن هذا المساء بسكون الأشياء في اللّيل، وسأهب سعادتي وسكينتي، وزهدي لهذا الكون البسيط والهادئ، ولكن بينما أنا أحلم بكلّ هدوء، تُوقظ بعض النّسائم ألما نائما. وتريد روحي الأبيّة أن تغيّر الكون. هل سأشكّ مع ألمي، مثل قلب ديكارتي، مانحا ندما تائها معنى كونيّا؟ أيّها القلب دافع عن سكينتك، أيّها الليل دافع عن يقينك!

ولكن أين يشتغل هذا الشكّ الذي قد انبجس؟ من أين يأتي هذا الصّوت الذي من عمق الليل، يهمس بتمهّل: ” ليست إلاّ غريبا، بالنسبة إلى هذا الكون كلّه!”

ماذا؟ هل يمثّل ببساطة الاتحاد مع الليل المُجتاح، والمساواة بهدوء بين ظلمات الكائن وظلمات الليل، وتعلّم الجهل، وتجاهل الذات، ونسيان أفضل قليلا لآلام قديمة، آلاما قديمة جدّا في عالم ينسى أشكاله وألوانه، هل يمثّل هذا كلّه برنامجا كبيرا جدّا؟ أن لا نرى إلاّ ما هو أسود، وأن نتكلّم إلاّ للصّمت، أن نكون ليلا في الليل، وأن نتدرّب على أن لا نفكّر أمام عالم لا يفكّر، هو مع ذلك تأمّل كوني لليل هادئ مهدّئ على هذا التأمّل أن يوحّد بيسر وجودنا الأدنى مع الحدّ الأدنى لكون. ولكن، ها أنّي أشكّ حتى فوق الحدّ الأدنى للشكّ، بشكّ غير متشكّل، بشكّ لا واعٍ، مادّي، راشح يعكّر صفو مادّة هادئة. فالّليل الحالك السّواد ليس ليلا حالك السّواد بوضوح، والعزلة فيّ ترتجف. يمنع الليل عنك بداهة عزلته وحضوره. وتجانس العزلة الإنسانيّة والكون الليلي لم يعد كاملا. لقد عاودك حزن قديم، وتستعيد وعيك بعزلتك الإنسانيّة، عزلة تريد أن تَسم كائنا يعرف التغيير بعلامة لا تمّحي. تعتقد أنّك تحلم وتتذكّر نفسك. إنّك وحيد. لقد كنت وحيدا وستكون كذلك. فالعزلة ديمومتك. وعزلتك هي موتك ذاته الذي يدوم في حياتك، وتحتها.

إذن كُن فيلسوفا، كُن رواقيّا، وأًعِد تأمّلك قائلا على نهج معلّمك، على طريقتي الشوبهاورية: ” الليل عزلتي، الليل عندي إرادة العزلة”. إنّه أيضا تمثّل وإرادة، إرادتي الليليلة. حينما يعكس الإنسان آلامه على الليل، ينتشي على الأقلّ بطعم صحّي للإنعكاس. فلتكن إذن نشطا في فعل عدمك، فالعالم وكينونتك يعرفان كيف ينقصانه بشدّة، وَلْتفهم أن الحياة يمكن أن تنقص كينونتها بزيادة كثافتها. هكذا سيصبح الليل النّشط، الليل منعكسٌ قليلا من كينونتي المعتّمة والعميقة التي تلقي بسوادها على الأشجار. كائنان أسودان في وجود أسود: هو عدم بذاته يتنفّس.

غير أنّ هذه الثورة قصيرة المدى، فالكائن المأخوذ بتموّجات العزلة السّعيدة والعزلة البائسة يرى كل هذه “الإنعكاسات” تلتفت ولضروب السعادة والشجاعة صدمتها حين تعود. أي نعم، هذه الشجرة وهذا الزيزفون المرتجف كثيف الأغصان، ممتلئ بأوراق ما تزال حيّة – ولاشيء منها لك! وكي تكون لك إحدى هذه الأوراق، لزم أن يقطفها كائن بشري ويهبها لك. كلّ هِبة تتأتّى من أنْتَ، والعالم كله دون أنت لا يمكن أن يهب شيئا. تهبّ نسائم المساء عليك، وحيد أنت، وحيدا في ظلمة الليل، وحيدا في ظلمة الليل: جملة من قصّة أطفال، ساذجة جدّا، جاهزة- وجدّ حقيقيّة!

هل للرّوح الرومنسية فيّ أن ترتخي؟ نسمع بيسر عالم الهمسات، حينما تنطفئ الصّور! لهذه الليلة أيضا أصوات جسديّة شهوانية. كيف لا نسمع في الحدائق المجاورة، كلّ هذا الصخب، صحب الأجنحة، وعشق عصافير الليل؟ هل يمكن للأذن أن تنكر، بحركة جفن مثل العين، هذا الكون المتجانس للحبّ المهموس الذي يجمع تقريبا في صوت واحد شكوى القطط المغتاضة الهائجة بحبّ الحمائم اللطيف جدّا والثمل؟

لكن صيحة حادّة تكفي، كي تُسرق أحلام، نحسّ فجأة بالرّعب. لست أدري لماذا احتفظ في ذاكرتي بقصيد “لسيبارفيو”Supervielle :

مقبرة هوائية، غبار سماوي…

أترجم هذا الشعر بكلّ كياني، في صورة سمعيّة لليْلي، إنّها هوائيةّ ومتحرّكة، هذه المقبرة السوداء، وفي الهواء الأسود، تمتلئ سماء اللاإنسانيّ:

حينما تهبّ الريح من السّماء

أسمع وطأ

الحياة والموت تقايض سجنائها

في مفترق الطرق التائهة

ومهما تكن الرّياح التي تهبّ في هذا الخريف الممتدّ، ومهما تكن الرّسائل الألف لطبيعة زاهية، المثال الحسن لثمار عسيرة الهضم، وزهور فات أوانها. هذه الليلة عندي خالية وخرساء، لقد فقدت موطن السّعادة، لستُ إلاّ عزلة تحتاج الشّفاء.

V І

لا يوجد هنا أيّ تعبير عن الطّبيعة فاقدة الحسّ، ولامبالية. مادمنا لا نملك أيّ شعور نبوح به. إنّ دليل عزلتك قادم هذه الساعة أين تتّحد مع سِلْم الأشياء في ليلة هادئة. إنّه يتوقّف على هذه اللحظة الدقيقة، والقاسية والخالصة مثل العبث – كسهم – أين يشتدّ تموّج العزلة السعيدة والعزلة البائسة إلى حدّ يختزل فيه عبث الألم الإنساني في تناقض: العزلة السعيدة هي عزلة بائسة. لقد حفر القلب الأكثر هدوءا أمام الليل الأكثر لامبالاة، جحيمه من أجل لا شيء فوق لا شيء وفي قلبي السّاكن كلمة العزلة الصغيرة الكلمة وحدها قد غيّرت مزاجها. إنّها نادرة ولكن ما أكثر إنسانيتها تلك الكلمات التي تكون حساسيّتها نقيّة جدّا وقيمتها هشّة جدّا!

لكن إذا ما عبّرنا عن هذا التناقض الذي ينزع غرور الكائن في اتجاه معاكس لنبرة الشجاعة، فلماذا يتخّذ لنفسه حياة أخرى العزلة البائسة عزلة سعيدة للبؤس معنى ووظيفة ونبل وحالما يتهيأ للتأمل في الوقت ذاته المثاليّةَ والصورة، وحالما يغيّر نبرته بالذهاب من القناعة الحزينة إلى القناعة الشّجاعة، تقدّم التناقضات تأليفا إنسانيّا آخر.

أوَليست هذه الهشاشة وهذا التحوّل لقيم العزلة، دليلا على أن العزلة هي الملهمة الأساسية للقيمة الميتافيزيقيّة لكلّ حساسيّة إنسانية؟ تحدّد الكلمة الصغيرة لوحدها التموّجات اللامتناهية، في كلّ الأحاسيس وكلّ الأهواء وفي جميع الإرادات. ويظلّ الشكّ المدروس عامّة بكثرة من قبل الفلاسفة، أكثر غرابة عن عصرنا من انطباع العزلة، والإهمال، والقلق. وإذا كان التفلسف كما نعتقد، أن نبقى لا في حالة تأمّل دائم فحسب، بل أيضا في حالة تأمّل أوّل، وجب أن ندمج من جديد العزلة الأوليّة في كلّ الظروف النفسيّة. أن ندسّ في كل أحاسيسنا الفرح والخوف من العزلة، فإنّنا نضع هذا الإحساس في تذبذب تحليل إيقاعي، وبتحويل اليأس إلى شجاعة بواسطة ضجر مفاجئ للسعادة، يولد في الكائن الإنساني المتوحّد إيقاع الحياة الذي يهدأ ويتأجّج في كلّ مرّة، يتهيّج أو يبتهج. وتشوّش هذه الإيقاعات التي تخفيها غالبا الحياة الاجتماعية، الكائن الحميميّ، وتعدّله. يجب على ميتافيزقيّ أن يذيع الأصداء العميقة. غير أنّ معارفنا الميتافيزيقيّة بالإيقاع محدودة وسطحيّة. نحن نخلط بين الإيقاعات الحيّة وبين تموّجات أو تقلّبات المزاج. إنّ التحليل الإيقاعي والذي تتمثّل وظيفته في تخليصنا من الإهتياجات العرضيّة، يجعلنا بذلك أمام خيارات حياة نشطة حقّا. وبواسطة التحليل الإيقاعي وبفضل الإيقاعات العميقة ذات الرّجع الحسن، فإنّ المراوحات التي يسمها علم النفس التحليلي بسمة التناقض يمكن أن تُدمج، ويقع التغلّب عليها، وتظهر عندئذ مراوحاتُ بين قيمٍ بمعنى قيما متعارضة تنشّط كياننا على حافتين قاصيتين من جهة الشّقاء ومن جهة الفرح. إنّ العزلة ضروريّة كي تفكّنا من الإيقاعات الظرفيّة. وبجعلنا قبالة ذواتنا، تقودنا العزلة إلى الحديث مع أنفسنا، وإلى أن نحيا إذن تأملا تموّجيّا يردّد في كل مكان تناقضاته الخاصّة ويسعى باستمرار إلى تأليف جدليّ حميميّ. فالفيلسوف يتناقض مع نفسه بشكل أفضل حينما يكون لوحده.

V

أهذه هي غاية حياتك، أيّها الخيال البائس؟ هل يكون مصيرك كفيلسوف أن تعثر على وضوحك في تناقضاتك الحميميّة؟ هل أنت محكوم عليك بأن تعرّف كينونتك بتردّدها وتذبذبها ولا يقينها؟ هل عليك أن تبحث عن مرشدك ومواسيك من بين ظلال الليل؟

سأجيب عن هذه الأسئلة بصفحة “لرالك” Rilke.

يضيف رالك لمأساته ” الآن وفي ساعة موتنا” Maintenant et à l’heure de notre mort (في ترجمة أنجلولوزAngelloz): “وأنت ترفع بصرك وتقول لي: ” يا ابن الشعب، آه ! لم تحفظ العهد يا صديقي… لقد وعدتني في الكراس الأول من الهندباء المتوحشّة Chicorées sauvages ، بالنور والمواساة، بينما ترسم لنا هنا اللّيل والمعاناة. أردّ: ” يا ابن الشعب، آه يا صديقي، استمع لقصّة قصيرة. التقى روحان وحيدان في العالم. بثّت إحداهما للأخرى شكواها وطلبت منها المواساة. التفت إليها الغريبة وهمست: هو اللّيل بالنسبة إليّ أنا أيضا”.

أليست هذه مواساة؟”

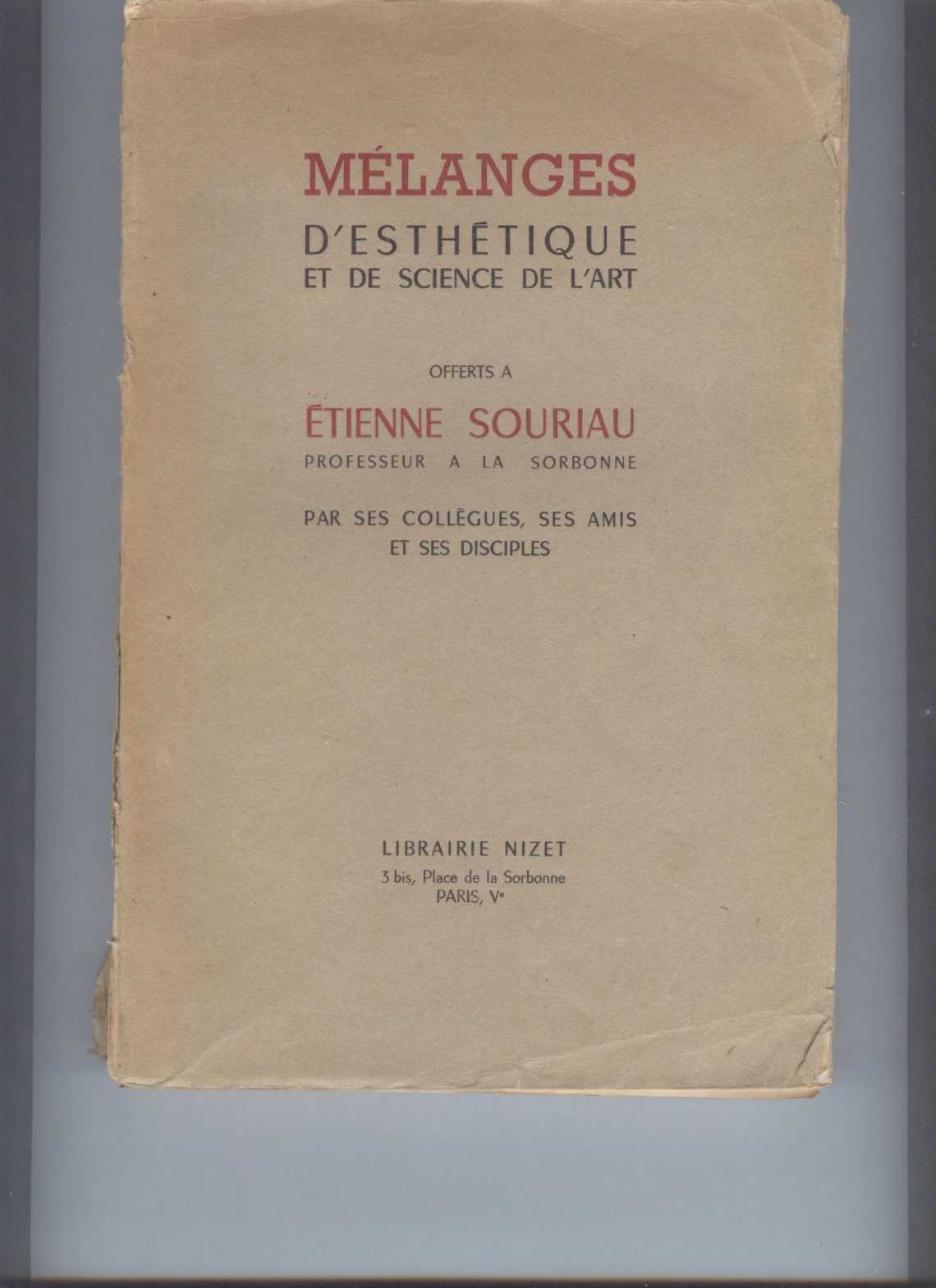

« Mélanges d’esthétique et de science de l’art »

« Les premières pages d’un manuel de solitude »

«fragment d’un journal de l’homme »- Gaston Bachelard – p 23-30

- من كتاب “مزيج من الاستيتيقا وعلم الفن ” مُهْدى إلى ” ايتيان سوريو” من زملائه وأصدقاءه وتلامذته. – مكتبة نيزات 1952 باريس.