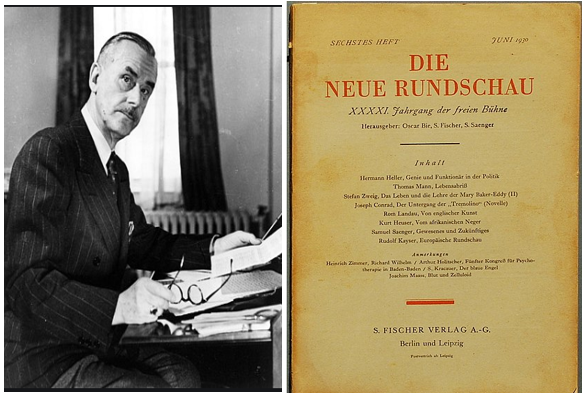

في يونيو سنة 1930 نـشر روائي نوبل الألماني توماس مان سيرة أتوبيوغرافية على صفحات مجلة Die Neue Rundschau (العدد رقم 6)، بتحرير الناشر الشهير صمويل فيشر وأوسكار بيي، وقد ضمَّ العدد نصوصًا إبداعية لكبار الكتاب وقتها مثل شتيفان تسفايج وجوزيف كونراد.

في هذا النصّ عـرض فيه توماس مان عرضًا بانوراميًا مقتضبًا مشاهد من طفولته وشبابه وظروف اشتغاله بالكتابة الأدبية. نقدّم في السطور التالية الفصل الأول منها.

ولِدتُ في مدينة لوبيك سنة 1875، كنت الابن الثاني ليوهان هاينريش مان، وهو تاجر غِـلال وسيناتور في مجلس مدينة لوبيك الحرّة، وزوجته يوليا دي سيلفا برونز. ينتمي أبي وجدي وأسلافي إلى مدينة لوبيك منذ عهد بعيد، إلا أن أمي وُلدت في مدينة ريو دي جانيرو لأب ألماني يعمل مزارعًا، وأم ذات أصول برتغالية/ برازيلية، حطّت أمي قدميّها للمرة الأولى في ألمانيا حينما بلغت السابعة من عُمرها. كانت امرأة ذات طباع لاتينية لا تخطئها العين، تتمتّع بجمال أخاذ، وتتحلّى بمواهب موسيقية لا تُبارى. حينما أسأل نفسي عن المكوّنات الوراثية التي طبعت شخصيتي، سرعان ما أستعيد بيتًا شعريًا صغيرًا لغوته، فأقول في نفسي إنني ورثتُ عن أبي ما يسمى بـ”حياة القائد الجادّ”، بينما ورثتُ عن أمي مزاجها المشرق، والطبع الفني الحسي، فضلًا عن ميلها الجارف للحكي وسرد القصص.

عشت طفولة سعيدة منعزلة. كنا خمسة أطفال: ثلاثة ذكور وفتاتيْن. عشنا في منزل واسع فاخر بناه أبي بنفسه، وكما نملك منزلًا ثانيًا، هو المسكن القديم للعائلة، وكان يقع إلى جوار كنيسة القديسة مريم، وكانت تسكنه جدتي لأبي، وهو يعرف اليوم بمنزل بودينبروك[1].

كانت أشدّ لحظات شبابي إشراقًا هي أيام الصيف التي كنتُ أقضيها على شاطي خليج ترافيموندِه المُطل على بحر البلطيق، حيث أقضي نهاري كاملًا في البحر، بينما أقضي أوقات المساء، مثلي مثل عاشق ولهان، مستمعًا إلى الفرقة الموسيقية التي كانت تعزف في الجهة المقابلة لحديقة الفندق الذي أنزل فيه. كانت تلك الحياة الشاعرية بما تحمله من رغد عيشٍ، وبهجة، وموائد عامرة بما لذّ وطاب، تستهويني بشكل واضح، وأذكتْ داخلي ميلًا فطريًا إلى الكسل وإلى الغرق في عالم الأحلام، وهو ما استدركته لاحقًا، وبصعوبة بالغة. في اللحظات التي كانت توشك عطلة الأربعة أسابيع على الانتهاء، بعد أن كنتُ أظنها أبدية خالدة، لنعود بعدها إلى حياتنا العادية، كنتُ أشعر أن صدري يتمزّق شيئًا فشيئًا، وأن قلبي ينقبض انقباضًا مؤلمًا.

كنتُ أضمر كرهًا شديدًا إلى المدرسة، فأخفقتُ في تحقيق المتطلبات الدراسية. ازدريتُها كمحيط اجتماعي. كما كنتُ أنتقد سلوك المعلّمين، وكتبتُ معارضة أدبية لروح فكرة المدرسة، ولنظامها ولطرائق التدريس فيها. كان ميلي الفطري إلى الخمول، وحاجتي إلى مزيد من أوقات الفراغ للاستمتاع باللهو والقراءة الهادئة، فضلًا عن ثِقل روحي – الذي أعاني منه حتى اليوم-، أقول دفعتني تلك الخصال كافة إلى كـُره مواصلة الدراسة، وإلى التعامل مع الدراسة المنتظمة بمشاعر طافحة بالخمول والاحتقار. كانت العلوم الإنسانية أقرب إلى نفسي، وأكثر ملائمة لاحتياجاتي، رغم أنني كنتُ منذورًا للاشتغال بالتجارة، بوصفي سليل عائلة تمتهن التجارة، التحقتُ بالمدرسة الثانوية، التي لم أخرج منها بشيء سوى شهادة تؤهلني لاجتياز سنة الخدمة العسكرية. وطَوال تلك الفترة الخاملة الخانقة لم يكن لديَّ سوى صديق واحد، كان ابن بائع كتب، لكنه ما لبث أن فشل في تجارة الكتب، ثمّ مات بعدها. كانت صداقتنا مؤسسة على الاستهزاء الحاد والبذيء من كل شيء في الحياة، وعلى الأخص من المؤسسة التعليمية وأربابها.

لم يجرح شعوري في تلك الفترة شيء أشدّ من الكتابة. لم يكن سلوكي متحفظًا، ربما بدافع من غرور. إذ عرضتُ على أحد زملائي في الفصل بزهوٍ رواية عن الموت البطولي لـ”آريا”[2] فما كان منه – بمشاعر تجمع بين الإعجاب والحقد في آن- إلا أن عرضها على المعلم. رغم أنني كنتُ ما أزال في الصف الثالث، لكن صِرت مصدر إزعاج للسلطات بسبب عدام امتثالي للتعليمات!

بعدها بدأت بكتابة مسرحيات طفولية اعتدت على تمثيلها مع أشقائي قبل أن نعرضها على والديَّ وعمّاتي. ثم بدأتُ في نظم قصائد شعرية، استلهمت فيها شخصية صديق عزيز، ظهر تحت اسم هانز هانزين في رواية “تونيو كروغر”، رغم أنه في الحقيقة تناول شرابًا سامًا أودى بحياته في نهاية مأساوية شهدتها إحدى الدول الإفريقية.

ثم انقضتْ فترة طويلة قبل أن أشرع في تأليف القصص، وكانت هذه الفترة لاحقة لكتابة بعض المقالات النقدية. حينما كنتُ في الصفّ الثاني الثانوي وبمعاونة عدد من تلامذة الصف الأول، محدودي الأفق، أخرجنا إلى النور مجلة مدرسية متواضعة المستوى تحمل اسم “Frühlingsstorm” (عاصفة الربيع)، وكان يخالجني الخوف- بصفتي الكاتب الرئيسي بالمجلة- وأنا أكتب مقالات فلسفية وثورية الطابع.

قبل خمس سنوات زرتُ مدينة لوبيك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية السابعة لتأسيسها، وجددتُ خيوط التواصل مع معلّم اللغة اللاتينية والألمانية الذي كان يدرّس لي في المرحلة الثانوية، أخبرتُه، وكان رأسه قد اشتعل شيبًا، أنني كنتُ على علمٍ تام أنه ينظر إليَّ باعتباري تلميذًا فاشلًا لا يصلح لشيء، رغم كذلك كنت أنصت بهدوء في أثناء ساعات الدراسة. ولإثبات صحة كلامي استشهدت بعبارة طالما كان يردّدها على مسامعنا عن أشعار شيللر تقول: “ليست هذه مجرد قراءة عابرة، إنها أفضل قراءة يمكنك أن تصادفها في حياتك”. فأجهش المعلّم في وصلة بكاء ممزوجة بالضحك قائلًا: “هل قلتُ ذلك فعلًا)؟

توفي أبي في سنّ مبكرة نسبيًا جرّاء إصابته بتسمّم في الدم، وكنتُ في الخامسة عشر آنذلك. كان أبي يتمتّع بتوقيرٍ بالغ وشعبية وتأثير عظيم بسبب توقـّد ذكائه وقوة احتماله للشدائد.

لكن أعماله التجارية لم تـسر على ما يُرام لفترة طويلة، ولم تلبث أن تمت تصفية شركة تجارة الغِلال التي يرجع تاريخها إلى مئة سنة بعد مراسم جنازة لم تـرَ مدينة لوبيك في مثل ضخامتها ولا فخامتها منذ سنوات بعيدة. اضطررنا إلى بيع منزل العائلة الذي كانت جدّتي قد باعته من قبل، وانتقلنا من هذا منزلنا الشامخ بأرضياته المبلطة بأخشاب الباركيه الفاخرة، حيث كان ضباط الجيش يتودّدون إلى بنات النبلاء، أقول انتقلنا إلى فيلا متواضعة ذات حديقة واسعة تقع على أطراف المدينة.

إلا أن أمي سرعان ما غادرت المدينة لما ارتأتْ فيه مصلحةً للجميع. كانت أمي تـحبّ الجنوب وتعشق الطبيعة الجبلية، كانت واقعة في هـوى ميونيخ بعد أن سافرتْ إليها ذات مرة مع أبي.

غادرتْ أمي إلى ميونيخ في صحبة أشقائي وشقيقاتي الأصغر سنًا، وبينما تُرِكـتُ أنا في صحبة الأستاذ الجامعي الذي يدرّس للعائلة. وهناك عـشتُ مع أبناء الطبقات النبيلة لمدينتي ميكلبورغ وهولشتاين، حتى انتهتْ أيام الدراسة. ما زلتُ حتى اليوم أحتفظ لهذه الفترة من حياتي بأشدّ الذكريات طـزاجةً.

أفقدتني “المؤسسة التعليمية” الأمـل في كل شيء، ووضعتني وحيدًا في مواجهة مصيري، الذي كنتُ أراه مصيرًا مظلمًا، إلا أنني، مسكونًا بشعورٍ قوي بالفطنة وحماسة القلب، لم أترك نفسي نهبًا للهمّ والحزن.فخارج أسوار المدرسة كنتُ أعيش حياتي مثلما يروق لي، وانخرطـتُ مع رفاقي في جلسات شرابٍ كنتُ أشارك فيها من حين إلى آخـر.

وفي النهاية حصلتُ على شهادة إتمام الدراسة وغادرتُ المدينة، ملتحقًا بعائلتي ثم التحقتُ، وفي قلبي كلمة “موقتًا فقط”، لأعمل موظفًا بشركة تأمينات يديرها واحد من أصدقاء والدي، وكان يدير نشاطًا مماثلًا في مدينة لوبيك.

كانت تلك الفترة فاصلًا قصيرًا في حياتي. في أثناء عملي كنتُ أجلس إلى مكتبي المائل، مُحاطًا بمجموعة من الموظفين الذين يتعاطون السَعوط، وكانت مهمتي هي نسخ حسابات العملاء، بينما كنتُ أكتب سرّاً قصتي الأولى، كانت قصة حب تحمل عنوان Gefallen ( مـعروف)، وهي القصة التي منحتني أول نجاح أدبي في حياتي.

لم يقتصر النجاح على مجرد نشر القصة على صفحات مجلة Die Gesellschchaft الشهرية، ذات التوجّه الطبيعي الراديكالي المثير للجدل، – والتي سبق وأن نشرتْ لي قصيدة شعرية عندما كنتُ في المدرسة-، بل إني تلقيتُ بعد نشرها رسالة تشجيع حارّة من ريشارد ديهمل[3]، الذي زارني بعدها في وقت لاحق. ومنذ هذا الوقت حتى وفاته شملني الرجل وهو يتابع تقدّمي، مشاعر المشاركة الوجدانية والصداقة والتنبؤء المُجامل.

وبعد مرور سنة واحدة تركتُ وظيفتي الذي طالما نظرتُ إليه كحـل مؤقت، لا أكثر. إذ نِــلــتُ حريتي بعونٍ من محامي أمي، الذي وضع ثقته في شخصي، فتمكنتُ بفضل تشجيعه من تحقيق رغبتي للاتشغال بالصحافة. بعدها قـيدّتُ نفسي في برنامج الدراسة الحرّة بالجامعة وواظبتُ على حضور الدروس التي يبدو أنها كانت تزّج بي باتجاه المهنة التي كنتُ أضعها نصبَ عيني: محاضرات في التاريخ والاقتصاد السياسي والأدب والفنون. كانت تملؤني حماسة جارفة لحضور دروس الملاحم الشعبية التي يلقيها العلّامة “فيلهلم هيرتس”، الشاعر الشهير ومترجم اللغة الألمانية العليا الوسطى Mittelhochdeutsch[4].

ومن دون أن أكون طالبًا رسميًا بالجامعة عشتُ حياتي كطالب نظامي. تعرفتُ في قاعات الدرس إلى بعض أعضاء أندية المسرح الجامعي، وربطتني أواصر صداقة ببعض أصدقاء المقاهى المهتمين بالشعر والمسرح، فحظيتُ وسطهم بشيء من التقدير باعتباري مؤلف قصّة “معروف”.

كنتُ كثيرًا ما أرى طالبًا قادمًا من شمال ألمانيا اسمه “كوخ” يدرس الحقوق، وكان شابًا نابـهًا تولّى لاحقًا منصب عُمدة مدينة “كاسل”، كما صار شخصية سياسية بارزة، وبعد انتهاء الثورة تقلّد الرجل منصب وزير الداخلية، وهو اليوم رئيس الحزب الديمقراطي في ألمانيا [الغربية].

وكانت تتردد على زيارة “مجموعتنا الشبابية” قامات أدبية راسخة مثل: أوتو إيريش هارتينليبين وإستراتي بانيزيا وج. شاومبيرغر، وإل. شارف وهايرنريش فون ريدير.

لكن أهم أحداث تلك الفترة كان تقديم أول عرضٍ في ألمانيا لمسرحية هنريك إبسن “بطّة برية”، التي أنتجها “إرنست فون فيلتسوغين”، ولاقت نجاحًا أدبيًا لافتًا برغم اعتراضات الجمهور المحافظ آنذاك.

في العرض المسرحي لعب “فون فيلتسوغن” دورَ العجوز “إكدال”، ولعب الكاتب “هانز أولدِن” دورَ يلمار إكدال، بينما لعبتُ أنا دور تاجر الجُملة “هاكون فِرله”، مرتديًا معطف فراء المنتِج ونظارته. الطريف أن المنتج “فون فيلتسوغين” درجَ في لقاءاتنا اللاحقة على التأكيد بنبرة فكاهية على كونه صاحب الفضل في اكتشافي.

كان شقيقي هاينريش الذي يكبرني بأربع سنوات، والمعروف بتأليف عدد من الروايات المهمّة والمؤثرة، يعيش في تلك الفترة في مدينة روما، كان يصرف وقته مثلما أفعل تمامًا في ألمانيا. فاقترح عليَّ أن أسافر إليه في روما، وبالفعل سافرتُ. عشنا صيفًا إيطاليًا ملتهبًا طويلًا كأي شابّين قادمين من ألمانيا في بلدة صغيرة واقعة على مرتفعات مدينة بالتسرينا، مسقط رأس الموسيقيّ الإيطالي دا باليسترينا.

أما فصل الشتاء وإثر هبوب رياح “ترامونتانا” العاصفة وموسم رياح سيروكو الخانقة فقد فقضيناه في المدينة العتيقة، بعد أن استأجرنا شقّة من من سيدة عجوز تمتلك شقة بأرضية حجرية وكراسٍ من الخيزران واقعة في ميدان Via di Torre Argentina . وكنا نتناول وجبات الطعام في مطعم صغير اسمه Grenzano – بحثتُ عنه مؤخرًا كثيرًا لكني لم أعثر عليه-، وكان يقدم نبيذًا ممتازًا، وفي المساء نذهب إلى أحد المقاهي فنلعب “الدومينو” ونشرب كؤوس الـPunch (شراب مُسكِر). لم نكوّن صداقات هناك، وكنا إذا سمعنا أحدًا يتكلّم بالألمانية، سرعان ما نلوذ بالفرار.

الحقيقة أننا (أو على الأقل أنا شخصيًا) لم أعش هناك حُبًا في الجنوب الذي لم يكن يروق لي كثيرًا، بل لسبب بسيط للغاية، وهو أنني لم أكن أملك غرفة خاصة في منزل عائلتي.

[1] هو حاليًا مبنى تذكاري ومؤسسة ثقافية تُعرف باسم مركز هاينريش وتوماس مان في لوبيك، 4 مينج شتراسِه (المترجم).

[2] ” بطلة في التراث الروماني اشُتهرت بقصة انتحارها المأساوي (المترجم).

[3] – ريشارد فيودور ليبود ديهمل (1863-1920): شاعر وكاتب ألماني، كان من أشهر شعراء ألمانيا في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى (المترجم).

[4] – المقصود بها اللغة التي كانت عليها اللغة الألمانية في العصور الوسطى العليا المقدرة في الفترة من 1050 – 1350 ميلادية، وقد سبقت تلك الفترة العصور الوسطى المبكرة، وأعقبتها العصور الوسطى المتأخرة (المترجم)