حاوره / ممدوح عبد الستار

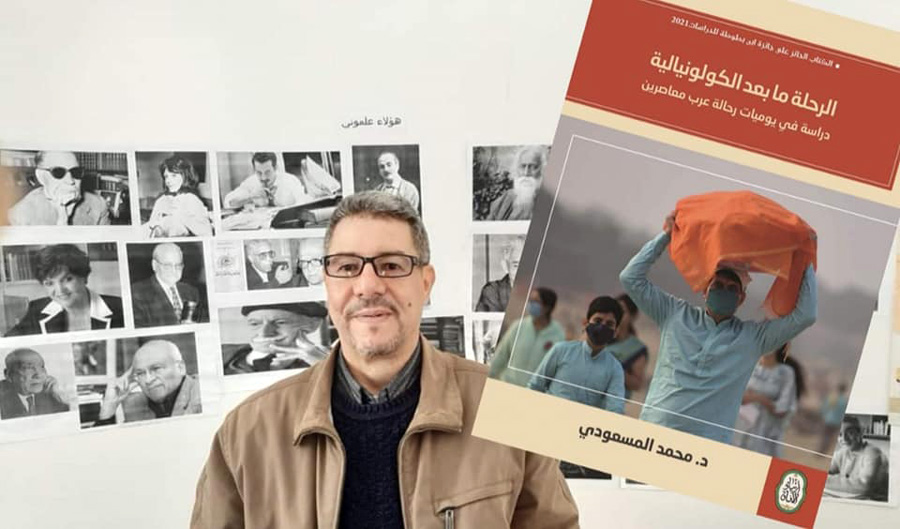

الناقد الدكتور “محمد أحمد المسعودي” من مواليد مدينة طنجة. حاصل على الدكتوراه في الأدب العربي من كلية الآداب بتطوان، وحدة “الخطاب الصوفي في الأدب العربي الحديث”، وموضوع الأطروحة:” سمات التصوير الصوفي في كتاب “الإشارات الإلهية” لأبي حيان التوحيدي” بإشراف الدكتور محمد أنقار، سنة 2005. حصل هذا العام علي جائزة ابن بطوطة في الأدب الجغرافي- فرع الدراسات الأدبية بكتابه” الرحلة ما بعد الكولونيالية”، له العديد من المؤلفات النقدية، منها: ” تشكيل المتخيل في شعر محمد آدم ( الأنساق الثقافية وجدلية الاستمرار والتفرد)”، و”اشتعال الذات”،و سمات التصوير الصوفي في كتاب “الإشارات الإلهية” لأبي حيان التوحيدي “، و”فتنة التأويل: في قراءة متخيل الرواية العربية الجديدة”، و “في فتون الشعر وشجونه”، و” الكتابة الشذرية في الأدب المغربي الحديث”، و” في بلاغة القصة المغربية الحديثة”، وأخيراً كتاب “الرحلة ما بعد الكولونيالية”، وله ديوان شعر بعنوان: “مدارج البوح والعزلة”، وديوان “حلم طائر”، وقد صدر إلكترونيًا، وفي القصة القصيرة كتاب وحيد بعنوان” سانشو بانشا يدخل المدينة”. نشر العديد من الدراسات والمقالات في مجلات محكمة، ودوريات متخصصة.

إن محمد المسعودي يكتب ذاته القلقة دائماً، حيث أنه ينسي نفسه، والواقع المحيط به حينما تلتهمه فكرة الإبداع في الشعر أو القصة، لكنه يعود لعقله الذي يطرح أسئلته الخاصة، حينما يشرع في كتابة النقد. إنه يبحث عن ذاته في الابداع والكتابة. التقت به المجلة، وكان له معنا هذا الحوار:

- هذا العام، حصلتَ على جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي- فرع الدراسات، بكتاب “الرحلة ما بعد الكولونيالية في الأدب العربي المعاصر.. قضاياها، وخصائصها الفنية”. ما هي القضايا التي طرحتها في كتابك، وما الجديد فيه؟

تناولت في كتابي “الرحلة ما بعد الكولونيالية في الأدب العربي المعاصر” عدة قضايا تتصل بانشغالات هذه الرحلة، ونظرة أصحابها إلى ما يجري في أوطانهم، وفي العالم. وهي بالتأكيد قضايا جديدة تتصل بالزمن الراهن، خاصة أن أغلب هؤلاء الرحالة من الأدباء الذين عاشوا في المنافي، وفُرضت عليهم الهجرة من أوطانهم، مما أتاح لهم أن يتناولوا إشكالات ارتبطت بمعاناتهم، وطرحوا أسئلة تتعلق بمصائرهم، ومصائر شعوبهم في ظل زمن العولمة.. رديفة الاستعمار الغربي، ومُكملة نهجه الاستعماري. وقد تبين لي أن ما صار يهمّ الرحّالة العربي- في مرحلة ما بعد الكولونيالية- ليس فقط طرح سؤال: (لماذا تأخرت البلاد العربية وتقدم الغرب)، وإنما تجاوزوا هذا الإشكال إلى نسف نظرة الانبهار بالغرب، وتوجيه سهام النقد له، وإدانته، واعتباره عاملاً جوهرياً فيما تعانيه شعوب كثيرة في العالم، بما فيها البلاد العربية التي كانت مستعمرة سابقاً من الغرب، ولهذا فإن الروح النقدية، والوقوف في وجه حركات الاستعمار الجديدة المتخفية في أقنعة شتى: الشركات العابرة للقارات، بعض المنظمات التي تتخفى وراء فكرة مساعدة الآخر، النوادي، السياحة، وغيرها، كانت هاجساً من هواجس هذه الرحلات العربية المعاصرة. وأكيد أن القارئ للكتاب سيقف عند قضايا متعددة، ومتنوعة بحسب ما تناوله كتاب هذه الرحلات الجديدة، والغنية برؤاها، وتصوراتها، وتمثلاتها عن الذات الجمعية، وعن الآخر الغربي، وعن الآخر غير الغربي، وثقافاته وحضاراته. ومما لا شك أن كل هذه العناصر التي وقف عندها الكتاب جديدة في بابها- حسب علمي- كما أن تجلية خصائص الكتابة الرحلية ما بعد الكولونيالية وقفت عند سمات، ومعطيات فنية متنوعة لدى كتاب هذه الرحلات، إذ إن النفس الروائي، والجنوح إلى التخييل، وتوظيف تقنيات فن الرواية واضح في بعض هذه الرحلات، كما أن بعضها الآخر استثمر معطيات الكتابة الشذرية المكثفة، واتخذ السخرية، والنقد اللاذع وسيلة لإبلاغ نظرته، واستثمر بعضها الآخر التصوير الشعري وإمكاناته البلاغية والفنية، ولهذا تميزت هذه الرحلات بغنى هائل فنياً، وأدبياً، وفكرياً، ومن ثم كانت القراءة التي تنهج اتخاذ اجتهادات النقد الثقافي، ونظرية ما بعد الكولونيالية أنجع وسيلة لمقاربة هذه النصوص الرحلية الهامة في أدبنا المعاصر.

- ما هي الصعوبات التي واجهتك في إعداد الكتاب، وماهي الدوافع، والأسباب التي دفعتك للكتابة؟

أبدأ بالحديث عن الدوافع، والأسباب التي جعلتني أهتم بموضوع الكتاب، ومن ثم الاشتغال به. كنت قد قرأت عدداً من الرحلات الحديثة والمعاصرة، منها رحلات لخيري شلبي، ومحمود السعدني، وجمال الغيطاني، وأحمد المديني، وسعد القرش، وإبراهيم عبد المجيد، وخليل النعيمي، ونعيم عبد مهلهل، ولطفية الدليمي، وغيرهم في سياق شغف بقراءة الرحلات الحديثة والمعاصرة، واستبدت بي رغبة في الكتابة عن يوميات هؤلاء الرحالة، غير أنني لم أعرف الباب الذي سألج منه إلى تناولها، ولما قرأت الأعمال الرحلية الثلاث لصديقي الشاعر، والرحالة “باسم فرات” التي قام بها إلى الإكوادور، وكولومبيا، ولاوس، ونيوزيلاندا تبلورت لدي فكرة “الرحلة ما بعد الكولونيالية”، وشغلتني إلى حدّ الهوس، فذهبت أبحث عن مراجع عربية، أو مقالات، يمكنها أن تسعفني في بحثي، فلم أجد شيئاً يُذكر، وهكذا حاولت بلورة رؤاي من خلال قراءة نصوص الرحلة الحديثة، والمعاصرة ذاتها، والاستعانة بكتب النقاد الذين تناولوا نظرية ما بعد الكولونيالية، وما ارتبط بها من قضايا، وهكذا تمكنت من لملمة تصور خاص، ومن طرح رؤى أسعفتني في قراءة نصوص الرحلة العربية المعاصرة، واستخلاص أهم القضايا التي تناولتها، والوقوف عند أبرز خصائصها الفنية. وهكذا، أيضاً، قسمت الكتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسة، تناول كل باب منها قضايا ترتبط بالرحلة إلى الغرب (أوروبا والولايات المتحدة)، وإلى الوطن العربي، وإلى بلاد أخرى (آسيا- أفريقيا- أمريكا اللاتينية)، وفي كل باب تناولت يوميات ثلاثة كتاب، ووقفت عند رؤاهم، وطروحاتهم، وتصوراتهم، فكان المنطلق من النصوص ذاتها، وقراءة فيها، واكتشاف لرؤاها ما بعد الكولونيالية. وبهذه الكيفية تغلبت نسبياً على بعض الصعوبات التي اعترضتني.

– ماذا أضافت لك الجائزة، وما أخذت منك، وهل الجوائز أصبحت ضرورية للكاتب وللكتاب، وهل الجائزة توسع من انتشار الكتاب؟

الذي أضافته هذه الجائزة إليّ كثير: يكفي أنها أكدت لي حسن اختياراتي النقدية، والفكرية، وأنها أعادت لي الثقة بنفسي، خاصة، وكما يعلم أصدقائي في الوطن العربي، ويعلم قرائي، ومن يتابعون إنتاجي داخل المغرب وخارجه أنني أتعرض- مثلي مثل عدد من الباحثين الجادين بالمغرب- لحيف ممنهج، تتبعه طغمة تأبى أن تمنحنا حقاً من حقوقنا، وهو الالتحاق بالجامعة، أو مراكز التكوين، وتقدم الفرصة لعدد من الانتهازيين، على الرغم من أن المجال يسع الجميع، وأن الجامعة في حاجة إلى أطرّ جديدة. فمثل هذه الجوائز التي تأتي من بعيد، ومن جهات تشرف عليها لجان محايدة نزيهة تعيد الاعتبار للباحث، والكاتب المضطهد داخل بلده على أيدي من يدعون الثقافة والمعرفة والبحث العلمي، ومن يُحسبون على النخبة. ولا أظن أن الجائزة أخذت مني شيئاً، بل حفزتني على مزيد من الاهتمام والاستمرار في البحث والشغف المعرفي، على الأقل، لأثبت للمسيطرين على الجامعات المغربية، ومراكز تكوينها أن وقوفهم في طريقي لن يثنيني عن إثبات ذاتي، وترسيخ اسمي في ساحة الثقافة الواسعة. لقد مضى زمن احتكار الصحف، والمطابع ودور النشر الذي عرفته بلادنا من طرف أحزاب، وعصابات، وشلل، والحمد لله أن وسائل الاتصال والتواصل الحديثة تمنح للباحثين فرصاً هامة للحضور والانتشار، ولهذا أقول إن الكاتب والمبدع في حاجة إلى الجوائز لأنها تسهم فعلاً في توسيع انتشار الكتاب من جهة، أو في بروز اسم الكاتب، وتحقيق حضوره في المشهد الثقافي، من جهة أخرى.

– أنت متحقق بكتاباتك النقدية المثيرة للأسئلة، لماذا تكتب الشعر، وأيضاً القصة القصيرة؟

شغفي بالكتابة الإبداعية، واهتمامي بنشر الشعر كان أسبق من النقد الأدبي، وأحلامي الأولى في بداية مشواري كانت منصبة على كتابة الإبداع شعراً، وقصة، لكن في المرحلة الجامعية حصل التحول نحو العناية بالكتابة النقدية، ومنحها الأولوية، غير أن هذا لم يمنعني من الاستمرار في كتابة الشعر، والقصة، ومحاولة كتابة الرواية، أيضاً. ولا أخفيك أنني أجد ذاتي في هذه الأنواع الأدبية جميعاً، وأنني أعدُّ النقد إبداعاً، وأنني أتمتع بكتابة قراءاتي النقدية، كما أتمتع بكتابة القصة، أو القصيدة، أو فصل من فصول رواية من الروايات التي أكتبها. وكتابي عن الرحلة، الذي تحدثنا عنه سابقاً، كتبته بنشوة كبيرة، وربما في ظرف قياسي: خلال شهر واحد، شهر رمضان الكريم من العام الفائت (1441 هـ). وأكيد أن من يقرأ كتاباتي النقدية، ونصوصي الإبداعية يجدها دالّة عليّ، ومنطبعة بسمات تخصني، وتعكس هواجسي وهمومي، وآمالي وآلامي، وهي تحيل على بعضها بعض بشكل أو بآخر. وهكذا فتحقيق ذاتي يتم من خلال هذه الكتابات جميعها، فهي دالّة عليّ، ونابعة من ذاتي، ومن محاولة تفاعلي مع العالم، والحياة من حولي.

– ما الطقوس، والعادات التي تجعلك تفصل بين صنوف الكتابة الشعرية، والسردية، والنقدية؟

الكتابة الشعرية، والسردية تأتي في شكل ومضة، أو فكرة، أو حالة شعورية تفرض ذاتها عليّ، وحينها أقتنص اللحظة إما لكتابة النص كاملاً، أو لكتابة جزء منه، أو تأبيد فكرته ورؤيته وتقييدها في دفتر ما للعودة إليها فيما بعد لبلورتها وتطويرها. أما بالنسبة إلى طقوس الكتابة النقدية فتختلف عندي عن الكتابة الإبداعية لأنها تأتي بعد قراءة عمل، أو عدة أعمال إبداعية في فنون الأدب المختلفة، ثم النظر في الخصائص والتيمات والرؤى والقضايا، ومن بعد ذلك تأتي عملية اختيار زاوية النظر التي يتم وفقها دراسة هذا النص وتحليله وقراءته نقدياً. ولهذا، فإن الكتابة الإبداعية شعراً، وسرداً تتصل عندي باللحظة العفوية، وبالتلقائية، وبحضورها المفاجئ؛ أما الكتابة النقدية فترتبط بالتخطيط، والتنظيم، والقصد. ولكن الخيط الذي يربطني بالكتابة ككتابة هو البحث عن متعة ذهنية وشغف روحي يجعلني ألج لحظة شبه صوفية توحدني بفعل الكتابة حتى أنسى العالم، غير أنني أظلّ على اتصال وتواصل معه في الآن نفسه. ولا أخفيك أن لحظة الكتابة تتحول لدي، أحياناً، إلى حالة من الهوس والاستغراق المطلق فيما أنجزه إلى درجة الغياب عما حولي، وهذا يحصل غالباً أثناء كتابة الإبداع.

- لماذا تبحث عن كتابة أخرى، هل هو القلق الإنساني، وسؤالك الخاص الذي لا تستطيع الإجابة عليه من خلال النقد؟

صحيح، إن الكتابة الإبداعية، والتعبير من خلالها يجلي رغبة في طرح أسئلة أخرى لا تطرحها الكتابة النقدية، وهي أيضاً إجابة بشكل ما عن أسئلة خاصة، وقلق، واهتمامات وهموم لا تجيب عنها الكتابة النقدية، وإن كنت أؤكد أن الكاتب والناقد لا يكتب إلا ذاته ورؤاه ونظرته وموقفه من الحياة والوجود بأشكال متنوعة، ومن يتأمل ما كتبته وما أكتبه سيجد خيطاً ناظماً يجمع كل ما كتبته وما أخطه، وأن هنا وهناك رؤى فكرية وأدبية مبثوثة تتقاطع وتتناسل ما بين النقد والشعر والقصة.

- هل تعدّ الكتابة بهذا الفهم شغفا ذاتياً فردياً خاصاً، أم ترى أن الكاتب ملتزم تجاه مجتمعه، وقضايا هذا المجتمع؟

الكتابة الإبداعية والنقدية معاً هي عملية معقدة ومركبة، وكل كاتب، حسب وجهة نظري، وكما أشرت يكتب ذاته ورؤيته وتمثلاته لمشاعره ورؤاه وأحلامه، ولما يقع في مجتمعه وغير مجتمعه، خاصة في زمننا الراهن الذي تحول فيه العالم إلى قرية صغيرة، وأصبحت معاناة الناس ونضالهم تعني كل مبدع في أي مكان كان، ولهذا أرى أن الكاتب، شاء أم أبى، منخرط في قضايا عدة، تشغله وتشغل الناس من حوله، وحتى الكاتب، الذي يتوهم أنه بعيد عن الناس، هو في النهاية يحمل هموم الإنسان في بيئته، أو غير بيئته ممن يتقاطع معهم ويتفاعل في الزمن الذي يجمعهم. في كتابي السابق الذكر عن “الرحلة ما بعد الكولونيالية” بينت، على سبيل المثال، كيف يتحول الكاتب المبدع الروائي والقاص والشاعر إلى مفكر يطرح قضايا راهنة، ويبلور رؤيته لما يجري في السياسة الدولية المعاصرة، ويشجب الزيف الذي تروجه وسائل الإعلان، ويعلن عن رفضه واحتجاجه وتمرده: بمعنى أن الأدب والنقد، والكتابة بصفة عامة لا يمكنها أن تتملص من أثر الإيديولوجيا، ومن الانخراط في تقديم رؤيتها لما يجري للإنسان. وهنا تكمن أهميتها حسب رأيي.

– لماذا حتى الآن لم نستطع أن ننتج نظرية عربية أدبية تستوعب كل الفنون، والآداب، رغم الإرهاصات الأولية؟

ربما العوامل تكمن في خلل خارجي لا يرجع للناقد، وإنما يعود إلى المناخ الثقافي العام في الوطن العربي الذي لا يشجع على الابتكار والاجتهاد، وإنما يقدس التقليد والاجترار في شتى الميادين، ثم لا ننسى أن جامعاتنا صارت مرتعاً لأساتذة كسالى، وطلبة انتهازيين لا يهمهم البحث العلمي، ولا تطوير النقد أو غير النقد. وكما أشرت كانت هناك إرهاصات كثيرة سابقة منذ عهد طه حسين وجيله الرائد، في بلاد عربية مختلفة، لإيجاد نظرية عربية أدبية، لكن لم تجد من يتبناها ويذهب بها بعيداً، ويخلق لها أجيالاً من الباحثين يمكن أن يبلوروها ويطوروا آفاقها لتصير مستوعبة لكل الفنون والآداب، وهكذا وئدت تلك المحاولات بموت أصحابها، أو حوربت، وحورب أصحابها داخل حرمهم الجامعي ذاته، فلم يكتب لها الظهور أو الاستمرار واتخاذ شكل نظرية متكاملة الأبعاد. وما زال النقد العربي ينتظر الظرف الملائم لكي يتمكن من وضع أفق لنظرية أدبية عربية، لكن يُشترط أن تتبنى هذا المشروع الكبير لا جامعة من الجامعات، وإنما وزارة تعليم ووزارة ثقافة بكاملهما، وأن توفرا للأمر أموالاً وظروفاً ملائمة وأن تجندا طاقماً من خيرة النقاد والباحثين (نقاداً، وفلاسفة، وعلماء نفس، وأنثربولوجيين، وعلماء اجتماع، ولسانيين، على غرار فرق البحث في الغرب التي طورت المناهج والرؤى النقدية والفكرية) لإنجاز هذا المشروع القومي والإنساني المهم. وهذا حلم بعيد، يصعب تحققه في ظل الشتات الراهن الذي تشهده البلاد، وفي ظل الانتكاسات المتوالية لشعوبنا.

- ما مشكلات النقد الأدبي في عالمنا العربي من وجهة نظرك كونك ناقدا؟

مشكلات النقد الأدبي العربي المعاصر لا تكمن في عدم قدرته على إيجاد نظريته الأدبية الخاصة به فحسب، وإنما في تسارع تأثره بموجات النقد الغربي الوافدة عليه دون أن يتمكن من تمثلها، واستيعاب خلفياتها الفكرية والفلسفية، ثم عمله على إنزال هذه النظريات الوافدة وتطبيقها على النصوص العربية بما يخدم المنهج الذي يتبناه الناقد. وهذا ما أضر بالنقد والإبداع معاً. وحسب تصوري، ولكي نجتاز مطبات نقدنا العربي علينا أن نقرأ نصوص إبداعنا: شعراً، وقصة، ورواية، ومسرحاً، ورحلة، وأن تكون منطلقنا في التحليل والتأويل وتوليد الأسئلة، ثم العمل على استشفاف النظرية الخاصة بنا من إبداعنا ذاته. وهذا النهج هو الذي انتهجه أسلافنا: عبد القاهر الجرجاني، والقاضي الجرجاني، وابن رشيق، وابن الأثير وغيرهم، فتمكنوا من وضع أسس بلاغية ونقدية أدبية لنقد الشعر والنثر ترتبط بثقافتنا وبخلفيتنا الدينية ورؤيتها الفكرية للحياة والإنسان، وحسب إمكانات زمنهم. وهو ما سار عليه الغرب، وهو يتناول إنتاجه الأدبي، وهذا لا يمنعنا من الاستفادة من الآخر بالطبع. وإذا كنا الآن ما زلنا في مرحلة الاستفادة من مناهج الآخر ونظرياته، فإن الاجتهاد في أفق دراسة إبداعنا وتأويله، وكشف جمالياته وخلفياته الفكرية والفلسفية، سيجعل جيلاً لاحقاً قادراً على لملمة خيوط نظرية نقدية عربية، ووضع أسسها. ولا أخفيك، أنا في اعتقادي لا توجد نظرية خالصة تنتمي للغرب ولا للشرق، فالنقد الغربي ذاته يجد أصوله بعيداً هناك في الثقافات الشرقية: هندية، وصينية بحكم الرواسب التي تسللت إلى الثقافة الإغريقية، كما نجد له جذوراً عربية مما انتقل من كتب البلاغة، والأدب العربيين إلى اللاتينية، ومنها إلى الفيلولوجيا، والدراسات اللغوية، والبلاغية الغربية، ما يحصل للآداب والنظريات لدى الشعوب كافة، وهو أمر طبيعي في إطار التواصل والتثاقف بين الحضارات والثقافات.

– الجميع يكتب الرواية، لماذا من وجهة نظركم شيوع الرواية على الآداب الأخرى كالقصة، والمسرح، والشعر؟ وكيف نستطيع مواكبة الكمّ الهائل، وفرزه؟

يرجع شيوع كتابة الرواية مقارنة بالأنواع الأدبية الأخرى لأنها تغري الكتاب، وتفتح لهم أفاق التفاعل مع القراء على مختلف فئاتهم ورغم تفاوتاتهم المعرفية والذوقية، ولأن الرواية تحكي “حدوتة”، ويمكن أن يتفاعل معها التلميذ والأستاذ وربة البيت المتعلمة، ولأن أنماط الرواية مختلفة ومتنوعة، هذا فضلاً عن أن السينما، والإعلام التلفزيوني في الوطن العربي اهتما بهذا الفن من خلال تحويل عدد كبير من الروايات العربية إلى أفلام سينمائية، وتلفزية، ومسلسلات، مما جعل الناس يقبلون على هذا الفن، ثم لا ننسى الجوائز الكثيرة التي أُحدثت ليتنافس كتاب الرواية على إنتاج هذا النوع الأدبي، بينما ظل الشعر، والقصة القصيرة، والمسرحية المكتوبة فنوناً نخبوية لا يقرأها إلا خريجو الجامعات، وبالأخص خريجو الشُعَب الأدبية، ومن أصابتهم لوثة الأدب، ولذلك حينما نلقي نظرة بسيطة على المشهد الثقافي نلقي المطابع، ترمي يومياً، في مختلف البلاد العربية أكداساً من الروايات، ونجد الإعلام، والجوائز ينفخ في كثير منها على الرغم من أن مستواها ردئ ومحتواها ضحل، وأصبحت وسائل الميديا تتحكم في أذواق القراء وتوجهها. ولعل هذا الوضع يجعل مهمة الناقد صعبة من جهتين: من جهة قدرته على متابعة كل ما يصدر في السنة الواحدة وفرز الغث من السمين خلالها، ومن جهة ثانية أن يُقنع القراء بالأعمال التي يحتفي بها ويثمنها لأن القارئ لم يعد يهتم بالنقد، وإنما يسمع لما تتداوله وسائل الإعلام، ولما يروجه القراء فيما بينهم. ومما لا شك فيه أن العمل على التشكيك في النقد والحمل على النقد الجامعي الأكاديمي الجاد -وهو قليل- والنقد الأدبي الصحفي معاً، وإثارة الشبهات حول دورهما خلق أجيالاً من الكتاب والقراء يجهلون الدور الفعال للنقد، كما يجهلون الحدود الدنيا لفن كتابة الرواية، أو غيرها من فنون الأدب، مما جعل مشهدنا الثقافي العربي يتخبط في فوضى لا مثيل لها، وزادت وسائل التواصل الحديثة الطين غلساً، وحلكة، وبلّة. كان الله في عون الناقد الصادق في زمن البلبلة.

مصدر الصورة: https://2u.pw/6XE08