في حديث صحفي أدلى به الروائي الأمريكي الحاصل على جائزة نوبل وليام فوكنر «1897 – 1962» فى أواخر سنة 1956، تناول فيه آراءه حول الفنّ والكتابة والحياة، وصف فوكنر مهمّة الروائي بقوله:

«ومهمّة الروائي هي أنْ يجمّد حركة الزمن، أن يشدَّ على حركة الزمن بقبضة ماكينة ثابتة، حتى إذا حدّق فيها شخصٌ غريب بعد مئة عام، تعاود الحركة أمام عينيه، يُعلّمنا الأدب أنّ الزمن حـالة مرنة، ليس لها وجود إلا فى تجسّدات خاطفة لأشخاصٍ بعينهم»، وربما لهذا السبب كتب فوكنر روايته الأكثر شهرةً وأهميةً في مشواره الإبداعي، رواية «الصخب والعنف»، التي وصفها بأنها أهم رواياته، وأقربها إلى قلبه.

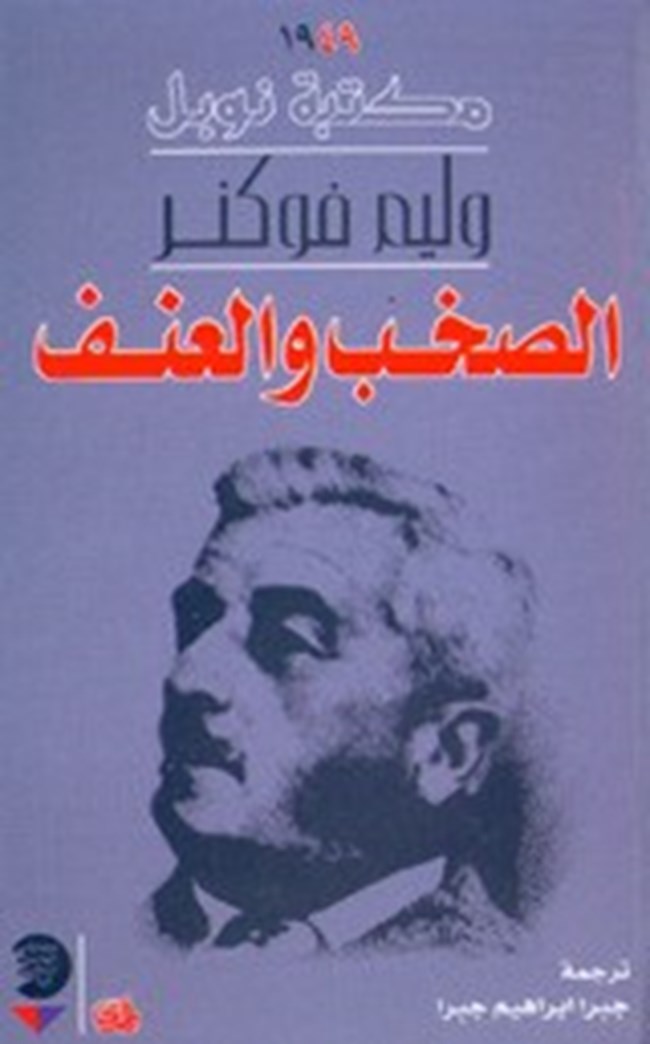

أُنجِزتْ ترجمتان عربيتان لرواية الصخب والعنف. الأولى على يد الأديب والمترجم الفلسطيني الكبير جبرا إبراهيم جبرا «1920 – 1994»، وهى ترجمة دقيقة، يضاف إليها شاعرية أسلوب جبرا في الترجمة، كما مهّـد جبرا للترجمة بدراسة مُطوّلة عن حياة فوكنر وأدبه، فضلًا عن رسم الخطوط العامّة للرواية صعبة البناء والتركيب، وشرح تقنية السرد المبتكرة التى استعملها فوكنر في روايته، من حيث سرد الأحداث على عّدة مستويات من الزمن والوعي، وتداخل الأصوات، ولا منطقية الترتيب الزمني للأحداث، ثمّ أعقبها بثبتٍ لأبطال الرواية وأدوارهم، في محاولةٍ للتخفيف من غرائبية أسلوب القصّ وتعقيد التكنيك السردي.

والترجمة الثانية أنجزها المترجم المصري محمد يونس، وصدرت سنة 2014 عن سلسلة آفاق عالمية، الهيئة العامة لقصور الثقافة. في بداية ترجمة يونس، يورِد المترجم مقدّمةً بقلم الفيلسوف والروائي الفرنسي جان بول سارتر عن الرواية، يُتبعها بكلمتيْن لفوكنر نفسه، يقول المترجم «إنّ كلمتيّ فوكنر نُشرتا بعد وفاته سنة 1962، إذ لم يكتب فوكنر مقدمةً لروايته حين نُشرت»

يستهلّ فوكنر الكلمة الأولى بالعبارة التالية، وهي فقرة طويلة أورِدها كاملة:

«كتبتُ هذا الكتاب وتعلّمتُ أن أقرأ. تعلّمتُ القليل عن فن الكتابة عندما كتبتُ رواية راتب جندي. تعلمتُ كيف أتعامل مع اللغة والكلمات، لا بقدر كبير من الجدّية كما يفعل كاتب المقال عادةً، بل بنوع من الالتزام الحذِر، كما لو أنّكَ تتعامل مع ديناميت، كما تعلمت التعامل معها بمرح كما تتعامل مع النساء. ولكننى حين انتهيت من رواية الصخب والعنف، اكتشفت أن هناك شيئًا يمكن أن ينطبق عليه مصطلح «الفنّ». ومع الصخب والعنف تعلّمتُ أن أقرأ، ثمّ تخليّت عن القراءة. حيث لم أقرأ شيئًا منذ ذلك الحين.

يُلاحظ المتأمّل لكلمة فوكنر السابقة، أنّ الرجل لم يكن مُـهـتـمًا بإسداء نصائح حول الكتابة ومشكلاتها، قدر اهتمامه باجترار تجربته الشخصية مع كتابة هذه الرواية تحديدًا، وهي تجربة تحمل كلمة مفتاحية داخلها «القوة الدافعة لمواصلة العمل الإبداعيّ»، مُـتـسائلًا: ما الذي قدّمته لي رواية «الصخب والعنف»، ولم تعطه لي روايات أخرى؟ لا يمنح فوكنر نفسَه – كما تفعل رواياته- مرّة واحدة، فيعدّد الروايات التي كتبها بخلاف الصخب والعنف، ويتذكّر تجاربه مع الكتابة ومع الناشرين، فيشير إلى رواية أخرى مهمّة وصعبة، وهي «بينما أرقد محتضرة»، مقارنًا بينها وبين «الصخب والعنف»، ليتنبّه أنّ شيئًا مُفـتـقدًا قدّمته الرواية الأخيرة، لـم تقدّمه أغلب الروايات الأخرى، والشيء المُفتَقد هو أنّه كتب- مثلًا، «بينما أرقد محتضرة» عن عمد، بمعنى أنّه قصد كتابة رواية لاستعراض قوّته كروائي، وكان على دراية كاملة بمسار الرواية قبل كتابتها؛ بالخطوط العريضة، وبالشخصيات وبمسار الأحداث وبالحبكة.

يضيف فوكنر أنّ شيئًا ما ظلّ مفقودًا رغم شعوره ببرد الراحة والرضا بعد انتهائه من كتابة هذه الرواية؛ هو مزيج من النشوة والحماس، مغلّف بتوقّع حدثٍ مفاجئ تنتظره صفحات الدفتر الخالية، وهو شعورٌ انتابه حين كتب معظم رواياته التالية. فيقول إنّه كتب «راتب جندي»، و«البعوض» و«سارتوريس»، وكانت روايات سهلة فى كتابتها، وحقّق دخلًا ماليًا لا بأس به من كتابتها. لكن فوكنر استمرّ ينظر بقليل من الاهتمام، الذي يصل إلى حدّ الاشمئزاز نحو الروايات التى كتبها بعد «الصخب والعنف»، والسبب أنّه لم يعد يمرّ بحالة النشوة الأولى، حالة الشعور بالمتعة والحماسة والبهجة التي كان على يقين أنّها لن تنتابه مُجددًا في رواياته التالية على حدّ تعبيره. يتسلّل فوكنر بعدها بخفةٍ إلى النقطة المنشودة؛ أي سـرّ يكمن في «الصخب والعنف»، جعلها الرواية الأثيرة لديه وفقًا لحوار صحفيّ نشر قبل وفاته؟

يقول فوكنر إنّ «الصخب والعنف» هي الرواية الوحيدة التي كتبها دون تعبٍ أو جهد، بل بمتعة وحماسة فائقيْن، دونما التفات إلى مدى تقبّل الناشرين لهذا النمط الصعب من الكتابة، وكأنّه كان يكتب من أجل نفسه، ومن أجل متعته الشخصية، أو من أجل استعادة لحظات مفقودة لذكريات ولّت.

ليس من قبيل التعسّف الربط بين تعلّق فوكنر الشديد بهذه الرواية وبين حياته الشخصية. فالرجل نفسه يعترف في نهاية الكلمة الأولى «صفحة 26»، في سطرين خاطفيْن إلى معاناته من كونه إنسانًا لا أخت له، وله ثلاثة إخوة «مثل كادي، بطلة الرواية»، مشيرًا إلى تجربة فقدِ ابنته في سنّ صغيرة، والحزن العميق الذي طوّق حياته بعد رحيلها، فشرع في الكتابة عن طفلة صغيرة، قد تكون أخته التي لم تأتِ إلى الدنيا، أو ابنته التي غادرت الدنيا مبكّرًا. فجلس إلى مكتبه، وشرع في كتابة حكاية أخ وأخت يتقاذفان الرشّ بالماء في ترعة صغيرة، فتقع الأخت وتتلوّث ملابسها بالوحل.

يقول فوكنر إنّ تفجّـرَ الحكاية بأكملها بدأ عند هذه اللحظة، فتراءى له أن تدفّق ماء الترعة هو تدفّق تيار الزمن الضائع، وهنا ينشأ الأدب الحقيقيّ: الأخت/ الابنة المفقودة والزمن المفقود. طالما أكّد فوكنر أنّه لم يكتب في حياته سوى رواية واحدة بصيغ متنوّعة، هي في مجموعها تجسيدٌ لسعيّ الفنّان نحو إعادة تشييد عالمٍ ذهب ولم يعدْ، محاولًا استعادة هذا العالم، رغم أنّه من الماضي، ولكّن- والتعبير هنا لفوكنر، «الماضي لا يموت، بل إنه ليس حتى ماضيًا».

في ختام كلمته يروي الأديب الكبير قصّة رجل روماني قديم كان يحتفظُ بزُهرية، أبلى حافّتها مِن كثرة تقبيله لها. لكنّ فوكنر يؤكّد أنّه صنع زُهريته الخاصة بنفسه، رغم علمه أنّه لن يعيش فيها إلى الأبد، ومن الأفضل الرقود على سريره والنظر إليها كي تواسيه، لا عندما يفتقد نشوة الكتابة فحسب، بل بعد فقدان الهمّة للكتابة، وربما فقدان ما يستحقّ القول أيضًا.

لا نستبعدُ أنّ تكون قصّة «الزُهرية» هى تأويل لعبارة فوكنر الأولى عن توقّفه عن القراءة بعد كتابة هذه الرواية، فهناك ما هو أفضل من الكتابة، وهناك ما هو أفضل من القراءة ومن الروايات. يقول فوكنر إنّه من الأفضل من ذلك كلّه «أن تصنعَ شيئًا تموت حبًا فيه»، شيئًا يلتصق بالذاكرة ولا يغادرها إلا عند الموت، شيئًا يومئ إليه فوكنر فى ذلك المشهد الغامض والموحى من الرواية، حين تصعد فتاة صغيرة بائسة ترتدي سروالًا متّسخ المؤخرة، شجرةَ كمثرى مزهرة فى أبريل، لتشاهد جنازة جدّتها.

مصدر الصورة: https://2u.pw/IcVwE