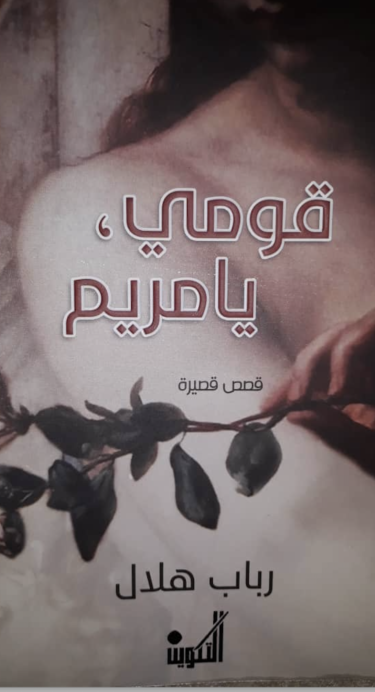

بدأت الحكاية في الربيع. لا، بدأت الحكايات في الربيع؛ فلسنا أمام رواية كما اعتدنا في أغلب الإصدارات الجديدة، بل مجموعة قصصيّة. مجموعة قصصيّة سوريّة، مجموعة تبدو أقرب إلى حال سوريا اليوم من أيّة رواية. لعلّ التّعبير عن سوريا اليوم لن ينجح إلا في التشظّي وفي محاولة لملمة هذا التشظّي، في حكايات متفرّقة لأناس مختلفين، متناقضين تارةً، متماثلين تارةً، والأهم أنّهم مسحوقون كلّهم حتّى العظم. هذا ما تحاول القاصّة السوريّة رباب هلال تقديمه في مجموعتها القصصيّة الأحدث «قومي يا مريم» (2021)، التي نالت منحة «آفاق» لعام 2020، وصدرت عن دار «التّكوين» في دمشق. تطرح القصص أسئلة عديدة، ولكنْ ليس من بينها السؤال: «من القاتل ومن الضحيّة؟». لا يظهر القاتل مع أنّه معروف، لا يظهر القتلة لأنّهم معروفون. فلنترك تأريخ القتلة لمؤرّخي السُّلطة، أما الضحايا وحكاياتهم فستُقرأ في الأدب، وبالأدب. ما الذي يشعر به السوريّون بعد عقدٍ كاملٍ من الحرب؟ الغضب شعورٌ مفهومٌ ومتوقَّع، ولكنّ هلال تنحّي الغضب لتركّز على الانكسارات؛ انكساراتها هي، انكسارات النّساء، انكسارات الجميع، في الرّحى التي تطحن الجميع. ليست «قومي يا مريم» محض حكايات متناثرة، بل هي أقرب إلى ما اصطّلح على تسميته «متتالية قصصيّة». المكان واحد، غير أنّه مكان النّزوح، مكان الإقامة الموقَّتة (أو ما يُفترَض ويُتمنَّى أن تكون موقَّتة) لا مكان الولادة، بل في الغالب مكان الموت؛ والزّمان واحد تقريبًا، إذ تبدو المجموعة دائريّةً تبدأ بالرّبيع وتنتهي بالشّتاء، بحيث تبدو النّهاية مفتوحةً على ربيعٍ آخر، لعلّه ربيع مختلف.

تبدأ القصص من الرّبيع وبه. ليس الرّبيع الأول قبل عشر سنوات، ربيع تفجُّر الحُلم والفرح، بل ربيع آخر بعد أن طال الحُلم وتمزَّق. تطول الأحلام فتتحوّل إلى كوابيس. هذا الربيع الآخر هو بداية القصص التي تتناوب فيها الأحلام والكوابيس، الواقع والخيال، الوهم والحقيقة، اختلاسات الفرح وإقامات الحزن. مشاعر مختلطة، متناقضة، متداخلة، وكأنّ الناس يعيشون غيبوبةً قد طالت، وكأنّ البلاد بأكملها أسيرة تلك الغيبوبة المُكبِّلة. ليس ربيع الأزهار والنّحل والبلابل والسّنونوات، بل ربيع البَرَد والبرق والرّعد والمطر والحرب؛ ربيع الكوابيس الذي خيَّم على المكان بأسره، أماكن القتال والاشتباكات، والأماكن «الآمنة». هذا بالتّحديد ما تسعى إليه رباب هلال في قصصها: لا أمان، لأنّ الحرب تلتهم الأمكنة كلّها، وتدمغ لعنتها على الجميع، مكانًا وبشرًا وحجرًا. نظرة هلال عجيبة في زمن الاستقطابات والانحيازات والانقسامات. الكلّ ليسوا بمنجى من الحرب والكوابيس، حتّى لو ظنّوا أنّهم بعيدون. لا منجى حتّى في الوهم، حتّى لو دفن النّاس أنفسهم في شرانق العزلة. لا منجى لأنّ الأسئلة السوريّة شائكة، مبعثرة، مختلفة، متداخلة مثل دوّامة: ما الوهم وما الحقيقة؟ ما الأجساد وما الأطياف؟ ما الحياة وما الموت؟ ما البقاء وما الرحيل؟

اثنتا عشرة قصة تكاد تتطابق مع اثني عشر شهرًا، أو ربّما تتطابق كلّ ثلاث قصص مع فصل من فصول العام؛ عام ليس كأيّ عام آخر: عام أهوال، عام انكسار، عام صخب الحرب الذي لا يترك فسحة للسّكون، فالسّكون الوحيد الممكن هو سكون الموت. تبدأ الفصول بربيع الكوابيس الذي تحكمه كلمة واحدة قد تبدو غريبة لغير السوريّين، وإنْ كان السوريّون قد اتّخذوها أداة لقياس الأيّام، لقياس العُمْر: الكهرباء. ولكن حتّى تلك الكهرباء المتقطّعة ليست دليلًا على النّجاة بالضّرورة، إذ قد تبدِّد أوهام العتمة ووحشتها لبرهة، غير أنّها سرعان ما تتكشّف عن حقيقةٍ أقسى من الوهم في الغالب: سيتواصل الكابوس حتّى بعد فتح العينين والاستيقاظ. كابوس لا سبيل إلى نفضه بنفض الرأس لأنّه كابوس مقيمٌ كالتنفُّس. لعلّ الأوهام ليست أوهامًا مُختلَقة في نهاية المطاف، بل لعلّها كشفٌ رهيفٌ تُخترَق فيه العوالم والأزمنة بعد أن تقارَبَ العيش والموت، لندرك أنّ الموتى لا يرحلون بل يظلّون مُعلّقين بخيوط هشّة إلى هذه الدّنيا كيلا ننساهم. قد يكونون أطيافًا، وقد يظهرون في أجساد الأحياء حين نتوهّم، أو نكتشف ربّما، مدى التّطابق بين ملامح الرّاحلين الذين نعرفهم وبين الأحياء الذين نجهلهم، والذين سيتحوّلون بدورهم إلى راحلين قد نعرفهم بعد أيام أو أسابيع أو أشهر. بيدَ أنّ التشبُّث بالأحياء والتقرُّب منهم قد لا يكون نجاةً بالضّرورة، فللحرب صيفُ هواجسِها القاتل. تفرض الحرب على المرء اعتناق مشاعر ومواقف مخزية: الحذَر، التوجُّس، التشكُّك. لا منجاة في البعد، ولا منجاة في القرب، ولا منجاة في العزلة. ولكنّ هذا «الآخر» جوهريٌّ مثل «الذات»، بل لعلّ الذات تفقد معناها من دون حضور الآخر. آخَر يسرق فُتات الذات، ولكنّه يُكمِّلها في آن. هواجس جمعيّة تتبخّر فيها الذات لتتّحد بالآخر، لتتّحد مشاعر الجميع في اللعنة؛ تتّحد لعنات الجميع في لعنة واحدة غير موجَّهة إلى أحدٍ بعينه، وموجَّهة إلى الجميع: «يلعن» التي تبدو وسيلة التنفُّس الوحيدة في زمن الاختناق، الكلمة المتفجّرة البشريّة الوحيدة التي تودُّ لو تنافس الانفجارات الحقيقيّة الأخرى التي تنسف كلّ شيء.

ربيع كوابيس، صيف هواجس، وخريف فواجع. ليست المشاعر وحدها ما يُوأَد في بلاد الحرب، بل البشر أيضًا، الأجساد، الأجساد الفتيّة، الأجساد الغضّة لأطفال لا يدركون تلك الفواجع التي ترسم حياتهم. ليس الخريف مجازًا لهذه البلاد، فالتّساقط حقيقيٌّ أكثر من اللازم، حاضرٌ أكثر من اللازم: تساقط حيوات، أجساد، رؤوس، دموع، عرق، دماء. لعلّ الأمطار ما كانت لتهطل إلا كي تغسل ما تبقّى من دماء تُوشَم في ما تبقّى من حجارة البيوت والشّوارع. يُقتَل الحبّ أو يُوأَد، يُقتَل الجسد أو يُوأَد، تُقتَل الأحلام التي كانت أطفالًا في ما مضى وباتت الآن محض ذكريات عن أحلام مرّتْ قبل أن تتلاشى هي الأخرى تحت المطر. هل الموت أفضل أم العيش نصف حياة؟ الخنوع أم الاعتقال؟ التخفّي أم الاختطاف؟ أسئلة لا تلد إلا فواجع جديدة تتناسل مع كلّ قطرة مطر خريفيّة جديدة ستُدشِّن شتاء الصّقيع القادم الذي سيواصِل قتلَ ما أغفله الخريف. لن يكون للتّفاوت الطبقيّ أن يُرْجِئ موت أحد لأنّ الصقيع، كالحرب، سيطال الجميع، ولن يتبقّى إلا الذّباب الأخضر الذي يُحوِّم في المقبرة التي اتّسعت لتصبح بلادًا تكبر وتلتهم أبناءها، وتتقلّص فتطرد أبناءها.

لا عزاء إلا لمن مات في سريره قبل هذه الأيّام العبثيّة؛ كان موتًا أنيقًا كاملًا مغويًا: للجسد قبرٌ وشاهدةٌ تنطق باسم من مات كيلا يبقى مجهولًا. شتاء الصقيع هو شتاء الموت العشوائيّ، لتختلط المشاعر من جديد: بات الارتياح أشبه بالشّماتة، أنت بقيتَ حيًّا، عشتَ، نجوتَ، لأنّ غيرك لم يفعل. «عزاءات عجيبة» هي، وأسئلة طاحنة مثل: «كم بات عُمْر الجنود المتقاتلين في هذه الحرب؟». تتساءل رباب هلال في مجموعتها البديعة، قبل أن تختمها بأجمل قصصها وأكثرها شجنًا: «قومي يا مريم»، حيث الصقيع التّام، والشّيخوخة، والوهن، والهشاشة، والمرارة، وضياع الذّاكرة. يعاوِدنا السؤال السّابق، ليطرح سؤالًا آخر تومئ إليه القصص من دون أن تنطقه: أين شباب هذه البلاد؟ الإجابة واضحة مهما حاول المرء تناسيها: هم أرقام؛ رقم في سجلّات الجيوش، رقم في سجلّات اللجوء، رقم في سجلّات الموت. تنتهي القصة والمجموعة نهايةً غامضة ينتهي فيها الشّتاء قريبًا ليبدأ ربيع آخر لعلّه مختلف، غير أنّنا ندرك أنّه ربيع بلا شباب، بلاد بلا شباب، بلاد وهنت وشابت وتحطّمت مثل مريم التي لن تقوم، ولكنْ لعلّ النّداء يُجْدي، فالمعجزات معجزات لأنّها تُباغِت، تصدم، تُفاجئ، ولعلّ مريم تفعلها وتقوم، ولعلّ البلاد تفعلها وتباغتنا.

مصدر الصورة: https://2u.pw/SFkPp