توطئة:

تُعرف كتابة الاعتراف بإماطة اللّثام عن مركبات النّقص في حياة الكاتب بالدّرجة الأولى، فضلا عن البوح بأسراره الخفيّة، وفي طياتها تُحاط بكثير من الحذر في أحواز المجتمعات التّقليديّة التي تتلافى إشاعة نواقصها وأخطاء ماضيها، ممّا جعل كتابة الاعتراف مدعاة لإثارة الجدل، الأمر الذي جعل المبدعين يتجاوزن الخوض في غمار البوح بالكتابة لما تمليه السّياقات الاجتماعيّة والثّقافيّة لحواضنهم واسترضاءً لها، محاولين الذّهاب لتقديم صورة رفيعة طاهرة لذواتهم تترفّع عن الأخطاء، متجاوزين رغبة الكشف عن المناطق المطمرة في حياتهم الشّخصية، بيد أنّ مجموعة من السّياقات التّاريخيّة خصوصا الاستعماريّة منها أحدثت بعض الرّجات في نوازع الكاتب، الشيء الذي حرّر المبدع من قيوده نسبيا مقارنة بسابق عهده، فما هي إذن حدود الاعتراف في ظلّ المنفى ووجود الكاتب خارج مكانه الأصلي؟

المنفى وكتابة الاعتراف:

أنظر إلى تجربة الاعتراف كنوعٍ من البوح، والكشف عن مكنونات الذّات، لكنّها حينما تتّصل بالكتابة، فالمسألة تصير مرهونة بالمجاز في اتصاله باللّغة نظرا لأهمية المجال البلاغيّة والتّمثيلية في تعرية التّجربة ونقل الوضعيات الاجتماعية من قالب ماديّ لآخر رمزيّ، لأنّ كلّ ما هو اجتماعي “يتم بناؤه من خلال أشكال تشكيل الخطاب، ويستخدم ديريدا لهذا الخطاب مصطلح (المجاز) ، بمعنى أن المجاز لديه القدرة ليس فقط على الوصف ولكن أيضًا على التشكيل”1 . ولا شكّ أنّ أهمية المجاز في التَّمثيل يكتسي الفرادة، ويقول (هومي بابا) في ذوات الصدد: “يجب أنْ نعترف بقوة الكتابة، ومجازتها، وخطابها البلاغي، كمصفوفة منتجة اجتماعيا”2 وبهذا يتيح المجاز تحقق التّجربة الاجتماعية وترجمة أحاسيس الاعتراف.

لقد ألمح (هومي بابا) وهو ينقل تنظيرات (فرانز فانون) إلى تجربة النّزوح الفردي النّرجيسي الذّي يدفع بالأنا إلى هجرة الأوطان وشرنقة الذّات، والذي يأتي دائما إزاء الوجود الاستعماري بحيث إنَّ مهام (فانون) الطّبية للنّفسية في ظلّ الهيمنة الاستعماريّة جعلته أقرب إلى المستعمَر، ويقرّ بإيمانٍ “أنّ العربي، غريب بشكل دائم في بلده، يعيش في دولة بمطلق نزع الطّابع الشّخصي”3، ممّا سعى إلى تغيير الطّباع ونقلها من الحب للكراهيّة، وما شاكل ذلك من الصّفات، “وهذا يؤدي إلى التّأمل في تجربة الحرمان والخلع – نفسيّة واجتماعية – التي تتحدث عن حالة المهمشين والمغتربين، والذّين يعيشون تحت مراقبة علامة الهوية والخيال الذي ينكر اختلافهم. بتحويل تركيز العنصريّة الثّقافية من سياسة القوميّة إلى سياسة النّرجسية”4 . دوافع وغيرها استأثرت بتوليد أدبٍ متمخّض من هاته التّجربة (المنْفويَّة)، والتّي تحسِّس الفرد بالاغتراب باعتبار هذا الأخير “كلا من عمليّة ونتائج تبديل ناتج عن النّشاط الإنساني والاجتماعي في ظروف تاريخية معيّنة، وكذلك تحويل خصائص وقدرات الإنسان إلى شيء مستقلّ عنه ومتسلط عليه، وأيضا تحوّل بعض الظواهر والعلاقات إلى شيء يختلف عمّا هو عليه في حدّ ذاته”5، ما يحدّده كخروج عن الخصوصيّة الذاتيّة والهوّياتية بشكل متسلّط تفرضه الشّروط الواقعيّة والتّاريخيّة أو السّياسية؛ وكل ذلك تمثّل بفعل الكتابة ومحاولة تمثيل الوضعيات الفردية، عن طريق الاعتراف والفصح عن مكنونات الذّات، داخل فضاء يهيمن عليه الآخر.

لقد ارتأَى الناقد عبد الله إبراهيم تعين المنفى باعتباره غيابا عن الوطن، وتمزُّقا لا إراديا بين الذّات الجمعيَّة الثّقافية والذَّات الفرديّة، ويتبنّى المفهوم انطلاقا من التّوليفات النّقدية المقدّمة من طرف جملة من المفكرين والنّقاد، ويتبدّي له أنّ أدب المنفى”مزيج من الاغتراب والنفور المركب والجموع”، بل إنّه أدب يستند في رؤيته الكليّة إلى فكرة تخريب الهوية الواحدة، وبصفته تلك فهو أدب عابر للحدود الثقافية، والجغرافية والتّاريخية…ويطوي قسوة عالية من التّشريح المباشر لأوضاع المنفى”6 وفي هذا الوضع الأخير يخضع أدب المنفى للتّجربة المجازيّة والتي تمثّل إثر تجارب البشر، وبهذا ينكبّ مفهوم المجاز على مفاهيم كالحريّة والأصل والهويّة القوميّة، والآداب الوطنيّة.

استثنائيّة إدوارد سعيد:

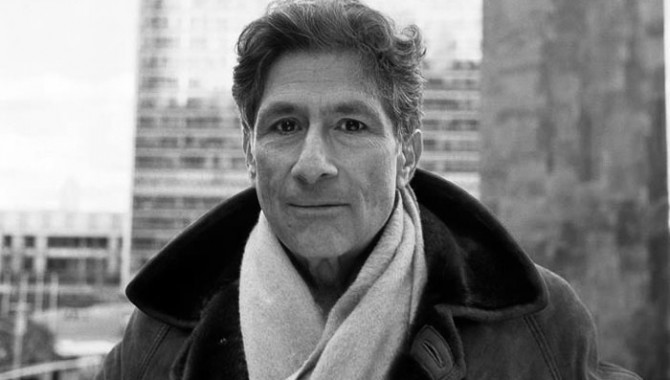

لا يمكن العبور على تجارب أدب الاعتراف في المنفى دون استحضار التّجربة (الإدواردية) كونها تجربة استثنائيّة لا تنتدب الرّيادة فحسب في الكتابة خارج المكان، بل لأنّ التميّز فيها يتّصل أيضا باسمه المركب الذّي ينشطر لثقافتين: ثقافة عربية احتفظت بسعيد، وأخرى غربية حلّ بها وألبسته (إدوارد)، كأنّه منشقّ بين انتماءين شرقي وغربي، ولا شكّ أنّ اهتمامه بالمنفى إثر إحساسه بنوع من العُنف الذّي يندلق إليه بعد الانخراط الفعلي في الحراك الذّي عرفه الشّعب الفلسطيني وهو يقول في ذات الصّدد: “تجربة 1968، انبثاق الشّعب الفلسطيني من جديد كقوة سياسية وانخراطي، في تلك الحركة هو ما مكنني نيويورك بمعنى ما أنْ أعيشه، على الرّغم من تهديدات القتل المتكرّرة، وأعمال التّخريب المتعمد، والسّلوك الرديء اتجاهي واتجاه عائلتي”7 ، واستطرد (إدوارد سعيد) متحدثا عن مشاعره العميقة التي تنذره بالنّفي:”أنا الوافد الجديد والغريب”8.

إنّ الدّاعي وراء المنفى مرهون بالأوضاع المتوتّرة التي تشهدها الفرديّات أو القوميّات بفعل الاستعمار الذي يشتدّ ويبدي الانقلاع الذّاتي أو الجماعي في الأوساط التي تتعرّض للعنف، وجلّ أدبيات المنفى كانت ذات صلة وثيقة بالاضطهاد، بل تصل حدّا يعطي للكتابة طابعا تراجيديا، وقدرة متميزة في الكتابة، لأنّها توازي فعل النّفي، ما جعل (إدوارد سعيد) يقرّ من جهته بأنّ “المنفى الذّي هو في حالة فعلية، هو أيضا بالنّسبة إليّ حالة مجازيّة”9، ولقد شكّلت كتب (إدوارد سعيد) منهلا مركزيَّا في ما يتعلق بنظرية المنفى، من خلال ما بثّه في كتابيه أساسا: تأملات حول المنفى، وصورة المثقف.

تذييل لابدّ منه:

صفوة القول؛ إنّ أدب الاعتراف يتجاوز فيه المُبدع قلقه في البوح عن قصوره وارتيابه بالبوحِ، وقد كان مرهونا أيضا بسؤال الأقلّيات والقوميّات والمنفى وما شاكل ذلك، وكلّها قضايا مثارة إزّاء التّحرّر من حبسة الاعتراف، أو الحراك السّياسي الذّي خلّفه الاستعمار أو نتاج الاستعمار نفسه، ويُعنى أيضا بالقضايا الثَّقافية المعنية باللّغة وما يماثلها، أي كلّ ما له علاقة بالهويّة سواء كانت جماعيّة أو فردية، وقد شكّل (إدوارد سعيد) نموذجا للكتابة خارج المكان -أيْ المنفى-، والحديث عن الفضاء القديم داخل موقع جديد أي الحديث في موقع الإزاحة عن مكنونات الذّات ومشاعر الاغتراب والنّفي عن الأوطان ومواقع الانتماء إثر الأوضاع السّياسية المخلفّة إزّاء الاستعمار، وجاءت تداعيت الاغتراب بالانتقال من فلسطين صوب مصر جرّاء الحرب ومن بعدها صوب أمريكا، الأمر الذّي أفضى التّحرك ضمن منطقة الانتماء المكاني واللّانتماء الهوياتي، وبين الذّات المحافظة والذات المتذبذبة بين المحافظة والتّحرّر.

الهوامش:

- David Huddart, Homi K. Bhabha, First published (Lodon and New York: Routledge, 2006), p13.

- Homi K Bhabha, The Location of culture, (London and New York: Routledge, 1994), p22.

- Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, Charles Lam Markmann )Translated(, Forewords by Ziauddin Sardar and Homi K. Bhabha (United Kingdom: Pluto Press, 1986), p23.

- Ibid, p27.

- توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، سعد هجرس (مترجم)، ط2 (طرابلس: دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع، 2004)، ص166-167.

• وجدت بأنّ الجموع قد تحدّث عليه (إدوارد سعيد)، في إطار حديثه عن الحركات والهجرات. كمفردة أنتجتها السّيطرة، وغدت في مجتمعات مستعمَرة، أسماها (مجتمعات الجموع) التي تقودها في الذروة ثقافة ممركِزة بقوة واقتصاد إدماجي معقد، انظر:

سعيد، الثقافة، ص382. - إبراهيم، موسوعة، ج7، ط1، (الإمارات: قنديل للطّباعة والنّشر والتّوزيع، 2016)، ص23 (بتصرف).

- إدوارد سعيد، تأملات حول، ثائر ديب (مترجم)، ط1 (بيروت: دار الآداب، 2007)، ص18.

- المرجع نفسه، ص20.

- إدوارد سعيد، صورة المثقف، غسان غصن (مترجم)، (بيروت: دار النهار للنشر والتوزيع، 1996) ص63-64.