في أواخر القرن التاسع عشر، عرفت الأوساط الجامعية الفرنسية حركة دؤوبة في مجال النقد الأدبي تُوِّجت بتأسيس “جمعية التاريخ الأدبي لفرنسا” (1893). وقد كانت هذه الجمعية تنظر إلى التاريخ الأدبي باعتباره علما له قواعده المخصوصة، وقواعده المتحكِّمة فيه. وسيتبلور هذا المفهوم بقوة مع “غوستاف لانسون – Gustave Lanson” (1853-1934)، خاصة في مقالته منهج البحث في تاريخ الأدب (1910)؛ حيث قدم صورة مفصَّلة لمختلف ملامح هذا المنهج.

كان القرن التاسع عشر قد عرف ثورة علمية كبيرة، تمثلت أساسا في تقدم العلوم الطبيعية، وقد أبانت هذه الثورة عن قوة مناهج هذه العلوم، التي تفضي إلى نتائج يقينية في ظل هذا الجو المشبع بالعلوم الوضعية، حاول مجموعة من الدارسين استغلال هذه المناهج المستجدة في دراسة الظواهر الأدبية؛ فأسسوا بذلك ما عرف بـ “النقد العلمي”، وعلى رأسهم “سانت بوف – Saint Beuve” (1804-1869)، و”هيبوليت تين Hyppolite Taine ” (1828-1893) و”فرديناند برونوتيير – Ferdinand Brunetière” (1849-1906).

حاول “تين” الاستفادة من هذه المناهج العلمية في ضبط الظاهرة الأدبية وحصرها في قوانين حتمية؛ فتوصل إلى نظريته المشهورة التي فسر على ضوئها العمل الأدبي، والتي تقوم على أربعة عناصر أساسية: الجنس، العرق، والزمن، اللحظة، والبيئة أو الوسط، والْمَلَكَة الرئيسة. طبق نظريته في البداية في أطروحة دكتوراه الموسومة: لافونتين والحكايات الخرافية (La Fontaine et ses Fables) سنة 1861؛ بحيث أبرز وجود تفاعل حقيقي بين الأدب والمجتمع؛ وذلك بالنظر إلى أن العناصر الأربعة التي اعتمدها تمثل مكونات المجتمع الأساسية. وقد استلهم “طه حسين” منهج “تين” في أطروحته للدكتوراه، كذلك، والموسومة: ذكرى أبي العلاء سنة 1914.

أما “برونوتيير” فقد تأثر بنظرية “داروين” في تطور الأحياء، واشتغل على تطبيقها في المجال الأدبي، محاولا البرهنة على أنه يتطور أيضا، تماما مثل الكائنات الحية. وقد توصل على ضوء هذه النظرية إلى أن الشعر الغنائي (la poésie lyrique) قد تطور من الشعر الديني (la poésie religieuse)، ليصبح في النهاية شعرا عاطفيا وجدانيا.

غير أن “لانسون” كان له رأي مخالف؛ فقد أكد أن “التجربة قد حكمت بإخفاق كل تلك المحاولات” لعدة أسباب، أهمها أن طبيعة الأدب تختلف عن طبيعة العلوم؛ وبالتالي فمناهج دراسة الأدب يجب أن تستنبط من الأدب نفسه. كما أشار إلى أن هذه الاقتباسات لن تفيد الأدب في شيء، لذلك فمن الأجدى أن نأخذ “روح العلم” عوض أخذ العلم. وهو في هذا يبدو شديد التأثر بالفيلسوف الفرنسي “فريدريك رو – Frédéric Rauh” (1861-1909) الذي أكد في كتابه المنهج في علم نفس الأحاسيس (De la méthode dans la psychologie des sentiments)، سنة 1899، أنه “لا وجود لعلم عام أو منهج عام، وإنما هناك منحى علمي عام”. لقد حاول هذا “النقد العلمي” أن يطور الدراسة الأدبية، ويجدد في آلياتها، غير أن محاولاته باءت بالفشل.

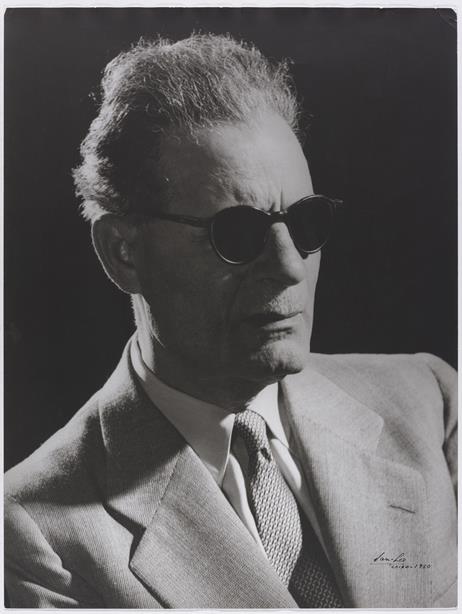

في ظل هذا الجو الذي عرف “تقدم علوم الطبيعة خلال القرن التاسع عشر”، سيسطع اسم “غوستاف لانسون” في الأوساط الجامعية؛ حيث نشر كتابه تاريخ الأدب الفرنسي (1894)، وألقى محاضرات عدة، ونشر مقالات، أهمها مقاله منهج البحث في تاريخ الأدب (1910)، والذي نقله الناقد المصري “محمد منذور” إلى اللسان العربي. لم يدَّعِ “لانسون” في مختلف كتاباته أسبقيته إلى تأسيس هذا المنهج، بل إنه أكد في عدة مناسبات أنه استلهمه من الدارسين القدامى الذين درسوا آداب العصور القديمة، لاسيما منهم الألمان، ثم الفرنسيين فيما بعد.

انطلق “لانسون” في بنائه لتصوره للتاريخ الأدبي من مجموعة من الأسس النظرية، لعل أهمها:

• الأخذ بروح العلم وعدم اقتباس مناهج العلوم الطبيعية: ونقصد بروح العلم تلك المواصفات التي يفترض أن تتوفر في الباحث أثناء تعامله مع مادة بحثه، وعلى رأسها: الموضوعية والابتعاد عن الأفكار المسبقة والتعصّب، وحب المعرفة، والرغبة في التعلم، والصبر المتواصل قصد تجنب الصعاب وتجاوزها، ثم أخيرا التعود على تمحيص النتائج المتوصَّل إليها وتدقيقها ومراجعتها ونقدها بغرض التأكد من صحتها؛

• المزج بين المعرفة والذوق: أما المعرفة فقد قدمنا الحديث عنها عندما تطرقنا إلى “النقد العلمي”، غير أن “لانسون” قيَّدها بروح العلم لا العلم كما رأينا. وأما الذوق فيحيل إلى “النقد التأثري” الذي كان سائدا في أوروبا آنذاك، وأهم أعلامه “جول لوميتر – Jules Lemaitre” (1853-1914). كان هذا النقد يقوم على عدم الحكم على آراء الآخرين وأحاسيسهم، معتبرا أن مهمة النقد تقتصر على تحديد مواطن الجمال في النص لكي يستمتع القارئ بها. كان “لانسون” يعترف بمحورية الذوق في الحكم على الأثر الأدبي؛ غير أنه حاول ضبط “تَّسيُّبِه”؛ حيث أكد أنه يجب أن يمر بمرحلتين على درجة كبيرة من الأهمية: الأولى هي مرحلة “التذوق الشخصي” للعمل، والثانية هي مرحلة “التذوق التاريخي” التي تهتم بالتعرف على طريقة استقبال هذا العمل من قرائه زمن نشره؛ وهو ما يستدعي الانكباب على دراسة كتب التاريخ، وتاريخ الأفكار، والنقد وغيرها.

وهكذا فإن التاريخ الأدبي عند “لانسون” يقوم على استيحاء روح العلم، والجمع بين المعرفة والتذوق؛ ذلك أن المعرفة بمفردها توقعنا في المغالاة – كما رأينا مثلا مع “برونتيير” – والتذوق بمفرده يوقعنا في إصدار أحكام القيمة غير المبررة. لذلك، يرى “لانسون” أن الحكم الأدبي النزيه يقوم على معيارين: أولهما “معيار ذاتي” (التذوق الشخصي)، وثانيهما “معيار غير ذاتي” (المعرفة التاريخية). ولم يفت “لانسون” أن يميز بين “تاريخ الأدب” و”التاريخ الأدبي”؛ فالأول يمكن لباحث بمفرده أن ينجزه باعتماد معيار معين لتقسيم آداب أمة ما، إما حسب العصور، أو الأجناس الأدبية أو غير ذلك، ومن أمثلته السائرة في الأدب العربي تاريخ الأدب العربي لـ “حنا فاخوري”. وأما الثاني فهو يستعصي على الأفراد ويتجاوز قدراتهم؛ لذلك تتصدى له المؤسسات والهيئات العلمية الكبرى.

يقوم منهج التاريخ الأدبي على اتباع الخطوات التالية:

- التأكد من نسبة النص: هل هي صحية أو لا؟ وخاصة بالنسبة إلى النصوص القديمة. وهذا السؤال نجيب عنه بالركون إلى البحث الببليوغرافي ودراسة شخصيات الأدباء وسيَر حياتهم؛

- التأكد من أن النص كامل وغير منقوص أو مشوه؛ هل حدثت فيه زيادة أو طاله نقصان، أو تصرف فيه ناشر… وهذا ما يحدث عادة في الكتب التي تنشر بعد وفاة أصحابها (Œuvres Posthumes) لأسباب تجارية، أو أخلاقية، أو سياسية…

- تحديد تاريخ النص؛ وهذا يجنبنا الحكم للنص أو الحكم عليه. لهذا، من اللازم ربط النص بمحيطه الزمني والفترة التي نشر فيها ودلالتها في حياة مبدعه. إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء متباعدة الإصدار زمنيا، فلابد من ضبط تواريخها؛ لأن المشاعر والأفكار قد تتغيَّر مع مرور الزمن؛

- معرفة التغيرات التي حدثت في النص من الطبعة الأولى إلى الطبعة الأخيرة التي أنجزها المؤلف. وهذا إنما يبرز تطور أسلوب المؤلِّف وذوقه، والمحذوفات التي حذفها (ربما بسبب الخوف…)، والزيادات التي أضافها (شجاعة منه…)؛

- معرفة التغيرات التي طرأت على النص من المسودة الأولى إلى الطبعة الأولى؛ وذلك لرصد ما تغير فيه على مستويات الذوق، والأسلوب، والصور…

- إقامة المعنى الحرفي للنص، وتتبع دلالة ألفاظه وتراكيبه باعتماد النحو، والصرف، والمعجم التاريخي، والتقاط الإشارات النصية، خاصة منها ما اتصل بحياة المبدع، وربطها بإبداعه؛ فالأدب “يعبر عن المجتمع من خلال الكاتب” كما يقول “لانسون”؛

- إقامة المعنى الأدبي للنص عبر تحليله، وتحديد معناه العام، وتعيين قيمه؛ فـ “لانسون” يبحث دائما في كل نص عما يسميه “التراتبية المدنية”؛ أي عن المبادئ، والأعراف الوطنية والقومية والأخلاقية…

- دراسة المصادر والأصول؛ أي كيف تكوَّن العمل الأدبي؟ ومن أين استقى الأديب موضوعاته؟

- دراسة التأثير والنجاح، أو – كما قال “لانسون” – “دراسة (…) عكسية للمصادر”. فالتأثير يقتضي أن يصبح الكاتب مصدرا لغيره، ونجاح نص لا يعني تأثيره في الجمهور، بدليل الكتب التجارية. كما أن نجاح نص ما جماهيريا لا يعني عدم تأثيره في الكُتَّاب أو في النخب المثقفة. ولدراسة هذا التأثير، يقتضي الأمر تتبع طبعات الكتاب، ومستوى البيع ونِسبه، وأماكن الانتشار، ونوعية القراء وطبيعتهم وغير ذلك من المعايير التي تجعل من المسألة عملية شاقة ومرهقة للغاية، غير أنها – في ذات الآن – مثيرة؛ بالنظر إلى أن البحث ينصب على مدى تحقيق الأدب لوظيفته الاجتماعية.

وهكذا، حاول “لانسون” من خلال منهجه أن يدرس النص الأدبي دراسة علمية تقوم على معرفته وتحقيقه (1-2-3)، فدراسة سيكولوجية إبداعه (4-5)، ثم شرحه وتحليله (6-7)، قبل الاهتمام بالمعايير والتأثير (8-9).

وبما أن “طه حسين” كان من تلامذة “لانسون”، فقد تأثر بمنهج التاريخ الأدبي، وحاول استلهامه في ممارسته النقدية لعيون الأدب العربي.

يتحدث “طه حسين” في مقدمة كتابه في الأدب الجاهلي عن ثلاثة مقاييس في دراسة الأدب: الأول “علمي” – وهو ما اصطلحنا عليه بـ “النقد العلمي” – وقد نحى بصدده منحى أستاذه في ضرورة عدم الأخذ بمناهج العلوم الطبيعية وتطبيقها في الدرس الأدبي. والثاني “سياسي”، يقسم الإنتاج الأدبي وفق العصور السياسية (العصر الجاهلي، والعصر الإسلامي، والعصر الأموي…)؛ وقد لاحظ “طه حسين” أن الأدب لا يتوافق دائما والسياسةَ؛ فلا يعني أن تكون الدولة مزدهرة اقتصاديا وسياسيا أن يكون الأدب متقدما، بل قد نجد أدبا منحطا في عصر مزدهر سياسيا، والعكس صحيح. وكان الماركسيون قد حاولوا تفسير هذه المفارقة بمصطلح “قانون العصور الطويلة”، والذي يتلخص في أن الأدب لا يستوعب التغيرات التي تطرأ على الدولة بنفس سرعة تطور سياستها واقتصادها… وإنما يحتاج إلى وقت أكثر بالنظر إلى بطء تَمثُّله لما يحيط به من تطورات. لذلك قد يتطور عصر، ثم يتجه نحو الانحطاط، لنفاجَأ بأن الأدب قد بدأ في الازدهار؛ لأنه تمكن – ولكن متأخرا – من استيعاب مظاهر ذلك التقدم. رفض “طه حسين” هذا المقياس لقصوره، وفضل عليه – وعلى “المقياس العلمي” – “المقياس الأدبي”.

يتأسس “المقياس الأدبي” على المزج في الدراسة الأدبية بين التذوق الفني للأثر الأدبي، بالإضافة إلى الاستفادة من المعرفة التاريخية. وقد حدد “طه حسين” مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لدراسة نص أدبي دراسة تاريخية، في إطار منهج التاريخ الأدبي. وتتمثل هذه الخطوات في: - ضبط مجموعة من العلوم المساعدة على فهم النص وتحليله (النحو، والصرف، والبلاغة، وفقه اللغة…)؛

- ضبط مناهج هذه العلوم المساعدة؛

- ضبط مناهج البحث الأدبي، وذلك عبر:

أ- اكتشاف النص الأدبي.

ب- قراءة النص الأدبي.

ت- تحقيق النص الأدبي وضبطه. - توظيف الناقد لذوقه ومعرفته في دراسة النص الأدبي.

اختزل “طه حسين” الخطوات التسع التي جعلها “لانسون” عماد منهجه التاريخي في أربع. والملاحظ أنه لم يشر مطلقا في كتابه إلى الأساس النظري الذي اعتمد عليه في صياغة المقياس الأدبي (الذي يقابل عند “لانسون” “التاريخ الأدبي”).

وعموما، رفض كل من الأستاذ/ “غوستاف لانسون”، والتلميذ/ “طه حسين” تغليب الذوق على المعرفة، وجعل المعرفة على حساب الذوق؛ فحاولا التموقع في منطقة وسطى تنظر من زاوية موضوعية إلى العمل الأدبي، وتبحث في نفس الآن عن الكشف عن العبقريات الفردية.