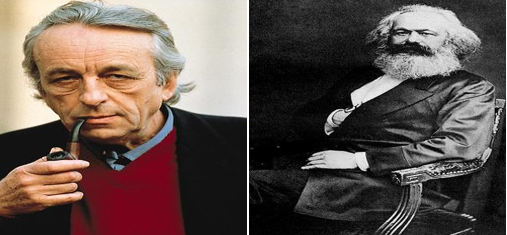

لا يستقيم الحديث عن تطور فكر كارل ماركس Karl Marx، وعن الفلسفة الماركسية، التي انتصرت للطبقة العاملة عبر العالم، بدون استحضار محاولة رائدة همت هذا الجانب، هي المحاولة التي قام بها الفيلسوف الماركسي الفرنسي لويس ألتوسير Louis Althusser، صاحب مجموعة من المؤلفات، منها:

- مونتسكيو بين الفلسفة والتاريخ Montesquieu, la politique et l’histoire سنة 1959.

- دفاعا عن ماركس Pour Marx سنة 1965.

- الرد على جون لويس Réponse à John Lewis سنة 1973.

- قراءة الرأسمال Lire le Capital بداية من سنة 1965

- لينين والفلسفة Lénine et la philosophie سنة 1969.

- عناصر في النقد الذاتي Éléments d’autocritique سنة 1974.

- عن الفلسفة Sur la philosophie سنة 1994.

حيث قال أن عددا من المشكلات التي تتخبط فيها الماركسية تعود إلى عدم اكتمالها، مؤكدا وجود “اختفاء للتفكير النظري لدى كل الماركسيين الفرنسيين، تحت تأثير انصرافهم التام إلى الصراع السياسي، دون الاهتمام بتقديم أية مساهمة علمية جديدة في مضمار الفلسفة الماركسية”[1].

يعدّ ألتوسير من أبرز المجددين في الفكر الماركسي، لذلك كان علما من الأعلام الرئيسية المعاصرة في الفلسفة الماركسية إلى جانب هنري لوفوفير Henri Lefebvr، جورج لوكاتش Georg Lukács، وأنطونيو غرامشي Antonio Gramsci…الخ.

ألتوسير ومشكلة فهم ماركس

أكد ألتوسير أن المشكلة التي تواجه الماركسيين في تعاملهم مع ماركس، هي مشكلة ابيستيمولوجية بالأساس، فقد أنطلق من سؤال مركزي مفاده: من هو ماركس الحقيقي؟ في الوقت الذي كانت فيه التيارات المناهضة للماركسية، تحصر ماركس في كتاباته الأولى، التي كان فيها حسب ألتوسير صاحب نزعة إنسانية، في الوقت الذي أكد فيه صاحبنا أن الرجل قد عرف ثورة نقلته إلى مستوى آخر، صار بمقتضاه صاحب تفكير علمي.[2]

خلص ألتوسير من وراء تحليله للفلسفة الماركسية إلى “أن نظرية ماركس الشاب حول الإيديولوجيا كانت تتمركز حول الذات، كان ماركس يتصور الإيديولوجية انطلاقا من النموذج: ذات- واقع- استلاب. ففي الإيديولوجيا تفقد الذات ماهيتها العينية، والإيديولوجيا هي إسقاط للذات في عالم وهمي”[3].

ومن ثم سيعمل ألتوسير اعتمادا على شبكة “من المفاهيم المستقاة من التحليل النفسي والألسنية البنائية”[4]، على محاولة فهم المراحل التي مر منها فكر كارل ماركس، وسيستعير كذلك من غاستون باشلار Gaston Bachelard وجاك مرتان Jacques Martin، على التوالي، مفهومي “القطيعة الإبيستمولوجية Coupure épistémologique، ومفهوم الإشكالية Problématique“[5]، كما استعار أيضا مفهوم اللاشعور من سيغموند فرويد Sigmund Freud.

بين ألتوسير في هذا السياق أن استعارة المفهوم لا تعني بالضرورة التزام المستعير بسياق وروده، ردا على الانتقاد الذي وجهه له أدام شاف Adam Schafr الذي قال بأن نظرية باشلار تتعلق بتاريخ العلوم، أما التطبيق الألتوسيري فهو لا يتجاوز التطور الفكري لمفكر واحد. لكن الأستاذ محمد وقيدي يذهب إلى أبعد من ذلك قائلا أن ألتوسير أحدث قطيعة في ميدان العلوم الإنسانية التي تتوحد في المادية التاريخية، على غرار ما فعل باشلار مع العلوم الحقة.[6]

أكد ألتوسير أن النهج الذي سيسير عليه هو نهج كارل ماركس نفسه، فقراءة هذا الأخير لما سبقه لم تكن قراءة ساذجة، بل كانت قراءة تتعدى الظاهر إلى الباطن، وكانت قراءة تشخيصية لما بين السطور، من ثم اتخذت مقاربة ألتوسير مركز الإحالة موضوعا لها؛ أي ذلك المجموع الذي يطلق عليه اسم الإشكالية بما هي كل متضمن للعناصر كافة، وسيبين أن ماركس “مر في تطوره بمرحلة كانطية فشتية ثم أصبح من بعد صاحب اتجاه إنساني فيورباخي، ولكنه لم يمر يوما بمرحلة هيغيلية صريحة”[7]، فرغم قول ماركس المتعلق بقلب الجدل الهيغلي، فإن ذلك حسب ألتوسير له تأويلات كثيرة، فجدل هيغل Friedrich Hegel مستند على نظرة واحدية، عكس ماركس الذي سار جدله على تناقض ونظرة تعددية.

القطيعة في فكر ماركس

حدثت حسب ألتوسير قطيعة في فكر كارل ماركس بين الإيديولوجيا والعلم، عندما أعلن أن دور الفلاسفة ليس هو وصف العالم وإنما هو تغيره، وهذه القطيعة تجعل فكر ماركس ينقسم إلى مرحلتين كبيرتين:[8]

- المرحلة الإيديولوجية السابقة عن قطيعة 1845: هي مرحلة الشباب التي تمتد من 1840 إلى 1845 وتنقسم بدورها إلى مرحلتين هما:

- مرحلة عقلانية ليبرالية: تمتد من 1840 إلى 1842، وتشمل كتابات ماركس للجريدة الرينانية، وكان فيها متأثرا بكانط وفشته، وصاحب نزعة إنسانية أخلاقية.

- مرحلة عقلانية جماعية: تمتد من 1842 إلى 1845، وكان فيها صاحب نزعة إنسانية أنثروبولوجية ذات طابع فيورباخي.

- المرحلة العلمية اللاحقة لقطيعة 1845: تمتد من سنة 1845 إلى سنة 1883، وتنقسم بدورها إلى مرحلتين هما:

- مرحلة الاختمار الفكري: تمتد من 1845 إلى 1857 كتب فيها ماركس: بؤس الفلسفة؛ البيان الشيوعي؛ العمل المأجور ورأس المال؛ الصراعات الطبقية في فرنسا. وكان فيها بصدد الانفتاح على إشكالية جديدة وصياغة نسق مفاهيمي خاص بها.

- مرحلة النضج العلمي: تمتد من 1857 إلى 1883، كتب فيها: رأس المال؛ مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي ونقد برنامج غوتا. وهي كتابات تجعل ماركس متحررا من الإيديولوجية الألمانية شكلا ومضمونا ومؤسسا للمادية التاريخية كعلم نظري دقيق.

دور المفاهيم الجديدة في إحداث القطيعة

ميز ألتوسير بين مقالين ماركسيين “مقال إيديولوجي هو عبارة عن مقال فلسفي أنثروبولوجي وغير علمي، ومقال علمي هو بمثابة دراسة نظرية بنيوية تقوم على مفاهيم علمية دقيقة صارمة”[9]. وقال إن إشكالية ماركس الشاب كانت إيديولوجية أهتم فيها بمواضيع الاستلاب والاغتراب وتحرير الإنسان، ومفهوم الاستلاب له طابع إيديولوجي غير علمي، لذلك عدّله في “رأس المال” بمفهوم آخر هو يبينه حديثه عن العمل المأجور عوض العمل المستلب. فما يميز العلم حسب ألتوسير هو مفاهيمه، فقد صاغ ماركس “رأس المال” المفاهيم النظرية الدقيقة، من ثم كانت المعرفة عنده غير تأملية، وإنما هي ممارسة نظرية تسعى لفهم الكل المعقد.

هنا لابد من الإشارة إلى أن “الكل الماركسي هو كل بنائي مركب ومعقد، له مستوياته النوعية المختلفة، في حين أن الكل الهيغلي هو عبارة عن التطور المستلب لوحدة بسيطة، أو لمبدأ بسيط هو نفسه مجرد لحظة من لحظات تطور الفكرة المطلقة”[10]. فلدى ماركس لا وجود للتواقت الذي يفترضه هيغل بين البنى المختلفة، فهيغل يتصور المجتمع كله خاضع لفكرة واحدة تنظمه، ففي كل المجالات إشارة إلى روح العصر، وهو هنا يمحي الفرق بين الماديات والذهنيات، ومن ثم فالأدلوجة في نظر ألتوسير تبدأ “عندما يتحول الفرد الملموس إلى ذات تتوهم أنها مستقلة حرة متحكمة في الحركة التاريخية”[11].

هكذا أكد ألتوسير أن المجتمع الذي حلله ماركس ليس أفراد بل هو بنى، وشعور كل ذات بالاستقلال هو شرط تكون الرأسمال؛ أي شرط انتفاء الحرية والاستقلال في الواقع، وهذا من باب المكر.

القطيعة والإيديولوجيا والمفاهيم الماركسية

عاد ألتوسير في كتابه “عناصر النقد الذاتي” إلى القول بأن القطيعة التي حدثت في فكر ماركس، ليست قطيعة مع كل الإيديولوجيا، وإنما هي قطيعة مع إيديولوجية الطبقة البورجوازية، فهي قطيعة قامت على أساس من الالتزام العلمي بمصالح الطبقة البروليتالية، مؤسسا بذلك علم التشكيلات الاجتماعية، ومكتشفا لقارة معرفية جديدة هي التاريخ أو المادية التاريخية.

أسس ماركس بذلك علما إنسانيا تتوحد فيه جميع العلوم الأخرى، وهو ما ذهب إليه هنري لوفوفير نفسه، فوحدة العلوم الإنسانية في المادية التاريخية، ليست وحدة مضمونية، بل هي وحدة منهجية تهم طريقة التفكير التي كانت سائدة في الماضي الإيديولوجي للعلوم الإنسانية.

من ثم يقول ألتوسير أن ماركس انتقد الاقتصاديين الذين قالوا بأن البورجوازية هي نهاية تطور المجتمع الإنساني، فعلاقات الإنتاج تتغير بتغير وعي قوى الإنتاج بسبب استفحال التناقضات، وهو ما سيقود في نهاية المطاف إلى مجتمع اشتراكي تنحل فيه هذه التناقضات.

إن مفهوما علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج مفهومان علميان ينتميان إلى مرحلة ما بعد قطيعة 1845 فهما مفهومان إجرائيان. بالإضافة إلى مفهومي البنية التحتية والبنية الفوقية، حيث تمثل الأولى علاقات الإنتاج والثانية أشكال الوعي المجتمعي، بما هي تعبير نظري معقد عن علاقات الإنتاج.

أما مفهوم التشكيلات المجتمعية الاقتصادية فيعني الطبيعة العامة لعلاقات الإنتاج السائدة في فترة ما: العبودية، الإقطاعية، الرأسمالية …الخ. ثم هناك مفهوم الثورة بما هي وضع يقوم بين الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج والطبقة العاملة، وهي الفاعل في تطور تاريخ المجتمع الإنساني.

هذه المفاهيم لا تتعلق بعلم إنساني دون غيره بل تتعلق بالمادية التاريخية كوحدة منهجية لسائر علوم الإنسان، فمنهج المادية التاريخية هو لدراسة جميع الظواهر المجتمعية.[12]

خاتمة

لقد حاولنا من خلال هذه الورقة إبراز التطور الذي حصل في فكر ماركس الذي عبرت عنه قطيعة 1845، حيث كانت بمثابة فيصل بين الخطاب الإيديولوجي والخطاب العلمي، وهي قطيعة همت الجانب الإشكالي المحرك للنظرية الماركسية، وما يتبعه من مفاهيم، فلم نعد نتحدث عن عامل ورب عمل والآلات والاستلاب، بل أصبحنا نتحدث عن قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج وبُنى فوقية وتحتية…إلخ.

وأخيرا نخلص على لسان ألتوسير إلى أن ماركس مر في حياته بمرحلتين، المرحلة الثانية هي التي أسس فيها المادية التاريخية وهي التي ينبغي على الماركسيين أن يولوها الاعتبار، حتى لا يسقطوا فيما سقطوا فيه من اختلافات بسبب انسلاخهم عن الإتمام النظري للنظرية الماركسية والاكتفاء فقط بالالتزام السياسي، والصراع السياسي المباشر.

[1] إبراهيم زكريا، مشكلة البنية، مشكلات فلسفية 8، مكتبة مصر، ص 192.

[2] راجع: فصل “باشلار والمادية التاريخية”، ضمن: وقيدي محمد، العلوم الإنسانية والإيديولوجيا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة 2011.

[3] N. Poulantzas, Pouvoir politique et classes sociales, T. II, paris, Maspero, P 5.

– نقلا عن: عبد السلام بن عبد العالي، الميتافيزيقا، العلم والإيديولوجيا، دار الطليعة بيروت، الطبعة الثانية.

[4] جارودي روجيه، البنيوية فلسفة الموت، ترجمة جورج طرابشي، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية،1981، ص 61.

[5] إبراهيم زكريا، مشكلة البنية، مرجع سابق، ص 195.

[6] راجع: فصل “باشلار والمادية التاريخية”، ضمن: وقيدي محمد، العلوم الإنسانية والإيديولوجيا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثالثة 2011.

[7] إبراهيم زكريا، مشكلة البنية، مرجع سابق، ص 200.

[8] راجع: إبراهيم زكريا، مشكلة البنية، مرجع سابق، ص 201- 202.

[9] إبراهيم زكريا، مشكلة البنية، مرجع سابق، ص 202.

[10] المرجع نفسه، ص 212.

[11] العروي عبد الله، مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، الطبعة الخامسة، 1993، ص 94.

[12] راجع:

- وقيدي محمد، العلوم الإنسانية والإيديولوجيا، مرجع سابق، ص 41 – 59.

- Louis Althusser, Essays on Ideology, First published, Verso, 1984, P 1- 14.