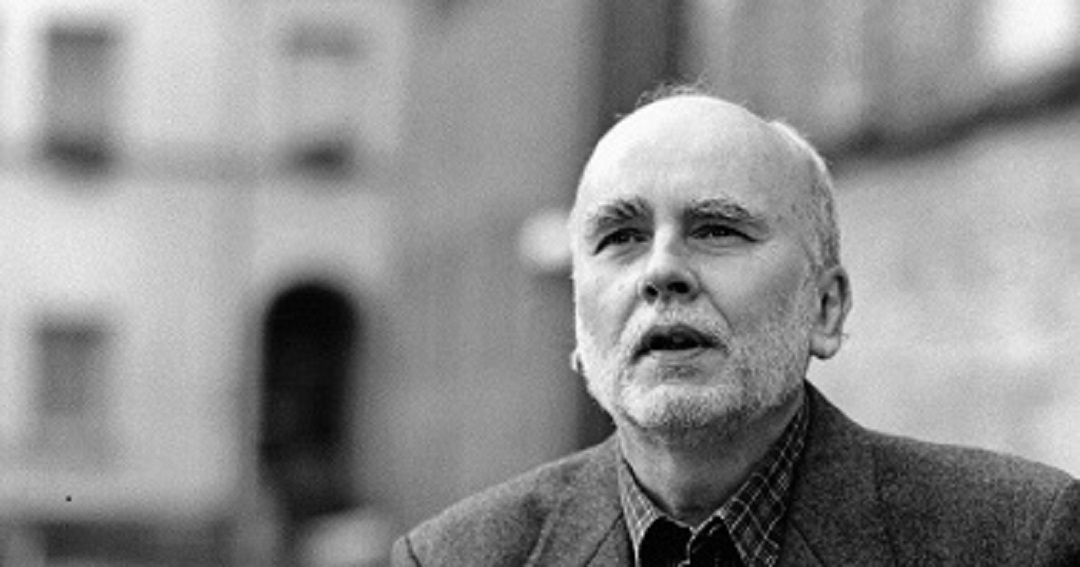

من خندق التهجير وفقدان الوطن، إلى اتخاذ الشعر وسيلة لتحرير العقول والنفاذ إلى الجموع .. بين هذه التوليفة الخصبة نبتت أبيات الشاعر والناقد والمترجم البولندي “أدم زاجافيسكي”- أحد أشهر شعراء الموجة البولندية المعاصرة وأهم شعراء جيله – الذى غيبه الموت في 21 مارس 2021، وهو في أوج ذروته الشعرية، تاركاُ للعالم ذخيرة من الدواوين والروايات والمقالات التي أثرت مكتبة الأدب العالمي. فقد اختارت له الأقدار أن يرحل في “يوم الشعر العالمي” وكأن جموع الشعراء من كل حدب وصوب راحوا ينعون رحيله في ذلك اليوم شديد الخصوصية. نعاه المؤرخ البولندي الشهير “آدم ميتشنيك” قائلاً: “لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذى خلفه غياب زاجافيسكي في الروحانية البولندية” وكتب عنه الروائي الأيرلندي “كولم تويبين”، قائلاً: “نجح زاجافيسكي في جعل الخيال يتماهى مع التجربة باقتدار”.

ولد زاجافيسكي عام 1945 في مدينة لفيف (أوكرانيا حالياً). وظل يتردد اسمه بقوة، لسنوات عديدة، باعتباره الأديب البولندي الأكثر ترشيحاً لنيل جائزة نوبل. عاش حياته مرتحلاً بين بولندا والولايات المتحدة. وفى عام 2002 عاد مع زوجته إلى بولندا بصورة نهائية، وعاشا في مدينة كراكوف. كلاهما ظل نشطًا في الأوساط الأدبية، حيث أهدى زاجافيسكي كتابه (Asymmetry/عدم التماثل) الصادر في 2014 لشريكة حياته، وهو كتاب مهم يُعيد التذكير بالشعراء المَنسيين الذين سقطوا من ذاكرة التاريخ؛ أحدهم الشاعر “أوسيب ماندلستام”. حاز “زاجافيسكي” على العديد من الجوائز والتكريمات؛ من بينها، جائزة “نويشتات” الدولية للآداب عام (2004) وجائزة “Zhongkun” الدولية للشعر عام (2014)؛ إذ يُطلق على الأولى “جائزة نوبل الصغيرة”، والأخيرة “جائزة نوبل الصينية”.

كان للتاريخ “السياسي” تأثير كبير على حياة “زاجافيسكي” منذ ولادته، حيث أُجبِرت عائلته، على غرار عدد كبير من العائلات البولندية، على مغادرة لفيف في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وجرى تهجيرهم إلي مدينة (جليفيس/ Gliwice)، التي تلقى فيها تعليمه الثانوي وأنهاه في عام 1963. ثم غادر في عام 1968 إلى كاراكوف بعد أن حصل على منحة دراسية من مؤسسة “John Simon Guggenheim” الأدبية. حصل بعدها على درجة الماجيستير في علم النفس، وفي عام 1970 حصل على درجة الماجستير الثانية في الفلسفة. عمل في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة AGH للعلوم والتكنولوجيا حتى عام 1975. كما قام بالتدريس في جامعة هيوستن وجامعة شيكاغو، وكانت له عدة دواوين ومقالات وروايات هامة، حيث تُرجمت أعماله وقصائده إلى العديد من اللغات، بما في ذلك الألبانية والبلغارية والصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واليونانية والعبرية والمجرية والإسبانية والسويدية والأوكرانية.

ظهوره الأدبي الأول كان في عام 1967، عندما نشر قصيدة بعنوان (Muzyka/موسيقى) في مجلة (Życie Literackie). وفي أوائل السبعينيات، وهي أكثر الأوقات ليبرالية في تاريخ الجمهورية الشعبية البولندية، أخذت مسيرته الأدبية تتطور بشكل واعد للغاية: حيث تعاون مع الدوريات الأدبية الكبرى في ذلك الوقت. ثم أصبح عضواً بارزاً في حركة «الموجة الجديدة» الأدبية في بولندا التي أعلت مبدأ “اللغة غير الكاذبة” في محاولة إعادة مصداقية اللغة التي لا تتلاعب بالجمهور. وفى عام 1974 شارك الكاتب “جوليان كورنهاوزر” في تأليف كتاب “Świat Nie Przedstawiony” الذي كان بمثابة لائحة فنية لشعراء “الموجة البولندية الجديدة”، إذ يضم مراجعات نقدية هامة للأدب البولندي فيما بعد حقبة الحرب، حيث دعا (زاجافيسكي و كورنهاوزر) شعراء بولندا إلى استدعاء الواقع كما هو في مؤلفاتهم ودوواينهم، دون الخضوع لإغراءات الهروب وتناسي الماضي، وكذلك التخلي عن الكلمات الجوفاء في محاولة التكريس لمزيد من الواقعية الأدبية كأداة تهذيبية وليست جمالية، فحسب. وفي عامي 1976 – 1977، شارك “زاجافيسكي” في إنشاء المجلة الأدبية والاجتماعية المستقلة Zapis . كما بدأ التعاون معTygodnik Powszechny ، وهي مجلة تعبر عن الصوت المستقل للمفكرين الكاثوليك. وخلال الفترة من عام 1973 إلى عام 1983، انضم إلى “نادي القلم البولندي”.

مَن يقرأ روايته “أحزان يونغ ويرثر” يجدها تثير شغفاً جامحاً نحو الحقيقة، حيث تعيد بعث الروح الرومانسية الكامنة في تلك الحقبة. كما تستنفر النزعة النقدية لدى المتلقي وتدفعه دفعاً نحو حب المعرفة وأن يختار تجربة انتزاع الحقيقة بنفسه. تتعمق رواياته خلال الفترة من 1979 – 1983؛ مثل روايتي (Słuch Absolutny وCienka Kreska )، في الصراعات الداخلية التي عايشها الفنان المعاصر- وهو الهاجس المتكرر الذى ألح عليه ودفعه لكتابة النثر والمقالات والروايات – وهي أشبه بمراجعة الذات في ضوء سردية السيرة الروحية للمؤلف. كذلك يشرح “زاجافيسكي” في كتابه “مدينتان”، وهو كتاب تأملات حول المنفى والتاريخ والخيال، أنه من أجل “بناء جسر يجب على المرء، أولاً ، أن يرتاد نهره الخاص- المليء بالعمق والسخرية معاً”. فقد كانت مدينة “لفيف” الضائعة مركز طوافه الأدبي، حيث تُذكِره دوماً بـ “أحلام اليقظة” التي تمزج ما بين الواقع والخيال في ذهنيته. هكذا ظلت “لفيف” حاضرة ومذهلة الجمال في ردهات ذاكرته، لكونها الوطن المُنتزَع الذي أجُبِر على مغادرته.. هذه المدينة العتيقة بروائحها ونكهاتها القوية هي الأكثر حضوراً في وعيه من أي مكان وطأته قدماه أو قام بتوصيفه في مؤلفاته عن أدب الرحلات.

لم يكن الماضي، بالنسبة له، شيئًا يمكن تجاهله بسهولة أو التخلي عنه. فيقول عن ذلك: “لقد جاهدت ما تعلمته ككاتب، كي أتحرر من نزوات التاريخ وموجات غضبه وعصيانه في ذاكرتي”. فلطالما طارده تاريخ بلاده أينما ذهب، حيث تحولت لفيف، ببساطة، إلى ناره وجنته على حد سواء. فعندما زارها يومًا ما – بعد أن وضعت الحرب أوزارها، شعر بالغرابة أو بالأحرى بالاغتراب. كان سيره في شوارع المدينة القديمة يمثل أحد الجوانب المبكرة التي شكلت توقه إلى أوروبا في ريعانها، والذي كان يشاركه مع شعراء بولنديين آخرين؛ مثل تشيسلاف ميلوتز و زبيغنيو هربرت. لقد كتب في مقالاته عن شبح العزلة وقصص الفروسية المسروقة، حيث تتأرجح الأحداث لديه دائماً ما بين الأماكن التي شكلت له ذاكرة المنفى والتاريخ والخيال، إذ تعكس فلسفته الأدبية أسفاره في أوروبا. فكتب عن كراكوف وباريس، وعن مدن طفولته، وعن الأماكن الأسطورية التي تلقي فيها تعليمه في وسط أوروبا. كما كتب أيضًا عن شخصيات بارزة مثل برونو شولز، وفريدريك نيتشه، وإرنست جونجر، وإميل سيوران، وجوتفريد بين.

يقول زاجافيسكي في إحدى مقالاته الواردة في كتابه “دفاع عن أردور”: “ها أنا هنا، مثل مسافر في غواصة صغيرة ليس بها منظار واحد بل أربعة: الأول، يتجه بي نحو تقاليد بلدي الأصلية. والثاني، ينفتح على الأدب الألماني وشعره المستنير، بينما يكشف الثالث عن مشهد الثقافة الفرنسية بذكائها المتقد وأخلاقها اليانسينية. والرابع موجه إلى شكسبير وكيتس وروبرت لويل، وأدب التفاصيل والعاطفة والمحادثة.“ لقد حدق زاجافيسكي- فى هذا الكتاب- في ظلال كل من الحضارة والتاريخ على الحياة الروحية، حيث تضمن الكتاب أيضًا نصوصًا عن نيتشه والشعر ومدن مختلفة، بما في ذلك باريس وكراكوف ولفيف.

مَن يُبحِر في دواوين زاجافيسكي يجدها جميعها أشبه بـ “مرآة شديدة النقاء” تظهر انعكاسًا ممتعاً للعالم حتى وإن كان قاسيًا. فهو يحاول كبح جماح قسوة العالم من خلال الفن، حيث كرس قصائده لأشخاص بارزين أتيحت له فرصة لقائهم والاقتراب من معضلاتهم الحياتية وانعكاساتها الأدبية، مثل: تشيسلاو ميتوش، كونستانتي جيلينسكي، جوزيف تشابسكي، ريزارد كرينيكي. وقد وصف الشاعر والناقد الأمريكي “إدوارد هيرش” قصائده بـ “الأناقة الأدبية”، إذ ساوى بين أشعاره والصلوات، لما تحمله من طابع فلسفي نبيل. وكان لـ “زاجافيسكي” عبارة شهيرة يقول فيها: “الشعر يبحث عن التألق والكمال”، فهو شديد الإيمان بأن الشعر ليس “زخرفة بلاغية” ولا “متعة لغوية” بقدر كونه أداة لتحريك المجتمعات بطريقة أنيقة وسلسة تحت مظلة التاريخ.

لطالما دافع “زاجافيسكي” عن دور الأدب في تحليل الواقع والانغماس في منغصاته، لذلك لم يجاهد لابتكار أشكال جديدة في الشعر من حيث القوالب والقوافي والأصوات، بل عكف على الاهتمام بالمعنى وكيفية نفاذه إلى المتلقي دون المبالغات اللفظية، حيث أظهرت قصائده جمال العالم الخفي، مستخدماً الاستعارات بغزارة، لإيمانه بأن روح الشعر ليست قافية ولا أبيات طويلة مركبة، إنما هي استعارة دفينة تتوغل في المعنى بحرفية وتتسلل إلى القارئ في خفة، وذلك الثراء اللغوي المغاير هو ما يميز لغة الشغر عن صنوف الكتابة الأخرى. لقد نجح زاجافيسكي في تقليم مخالب العزلة، بل واستفاد منها، بصورة عادلة ومثيرة للإعجاب أيضاً، حيث نأى بنفسه عن التجارب العامة والأساليب المتداولة والذاكرة الجماعية. فهو متحيز لتعريف قديم جدًا صاغه شاعر وفيلسوف إيطالي يسوعي في مطلع القرن الثامن عشر، وهو أن الشعر بمثابة حلم صُنع في حضور العقل والوعي. لأنه يحتوي على عنصرين يمثلان مكونين لا غنى عنهما في المعادلة الابداعية؛ الجموح المرتبط بالخيال والأحلام، والتنظيم لإيقاع هذا الجموح بواسطة العقل، ليصبح الشعر هنا نوع من الحوار الواعي في حضور الخيال.

والواقع لم يكرس “زاجافيسكي” شعره أبداً إلى وجهة بعينها، بل كان يترك مشاعره كـ “زورق” يسبح في جندول لا يعرف رحلته..أصواته الداخلية شكلت دائماً بوصلته الأدبية، فكان دائم الحديث عن الحب والغياب والحنين وكتب العديد من المرثيات، لإيمانه الشديد بأن “المرثاة” هي لفتة شعورية ضد الموت ومبارزة لمشاعر الفقد، تمنح هؤلاء الراحلين فرصة جديدة للبعث وإطلالة مختلفة بعد الرحيل، ربما امتدت أثرها كثيراً من الوقت. كما ارتكزت رؤاه الشعرية على تجسيد الصورة المستمرة للتناقضات المتأصلة في الطبيعة والحياة، وازدواجيتها- فكل التجارب البشرية تجمع ما بين نقيضين: الفرح واليأس، التضامن والعزلة، الحضور والغياب، إذ يقول في كتابه “جمال آخر”، أحدث كتبه التي تضمنت مجموعة من أهم مقالاته: “أن بعض القصائد والصور ستعيش أكثر مما يعيش الأنسان”. لكنه تساءل بعد ذلك : “ولكن مَن سيعيد اللحظات والساعات مرة أخرى إلى الوراء؟”.. وكأنه سؤال مفتوح يوجهه لكل المبدعين في الكون. لقد كان شديد الاعتناق لقيمة ربط الفن بقضايا الوجود ومعضلات البقاء الانساني، ومن ثمة، رأى أن الفن ينبع من الإعجاب العميق بالعالم وبالتفاصيل، سواء المرئية أو غير المرئية، حيث شكلت جدية دعوته و نبرته الأدبية المتفردة واهتمامه بإرث الفنون والتاريخ، ظلاً قوياً في قصائده، ما أكسبها أناقتها الأدبية الأكثر عمقاً.