في المجتمعات العربية، قليلة كتابات السيرة الذاتية التي لا تحكى إلا عن مآثر صاحبها. فقد جرت العادة، غالباَ، أن تحكى السير الذاتية عن صولات وجولات وبطولات صاحبها التي صنعت منه الفارس الذى أضحى عليه الآن. أما تلك السيرة التي تشوبها المآسي العائلية أو أحداث يظن كاتبها أن القارئ سينصرف عنه ويبتعد بعدما يعتبرها مخزية، فهذا ما لا يجرؤ على فعله الكثيرون بشكل مباشر، فإما يتجنبوا تلك الكتابات أو يكتبوها بضمير الغائب، أو كأنها أحداثاَ متخيلة تماهت مع واقع ما يكتبوه.

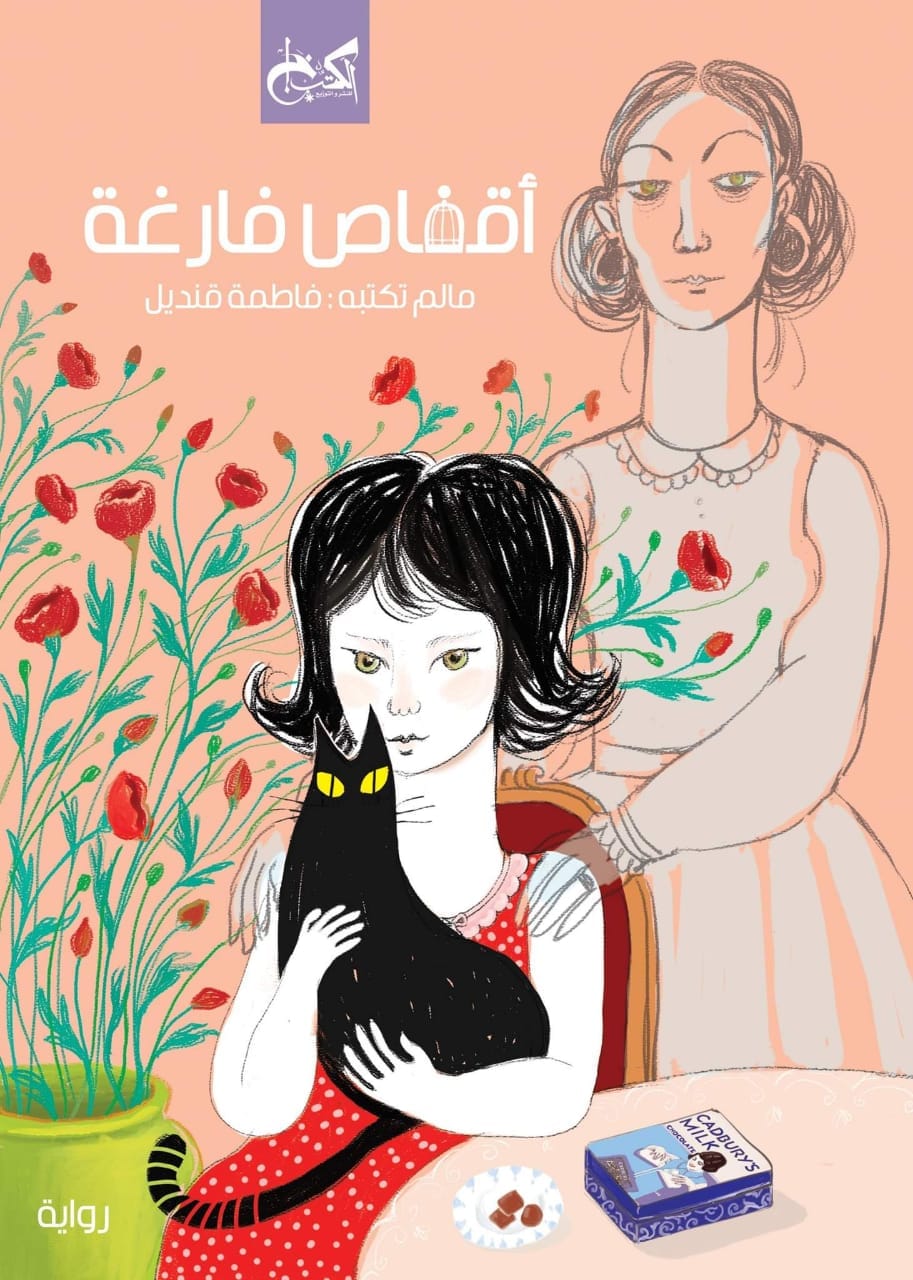

لكن الشاعرة والكاتبة “فاطمة قنديل” كانت من زمرة القلة التي تكتب بمباشرة وصراحة دون مواربة، في روايتها “أقفاص فارغة: مالم تكتبه فاطمة قنديل” والتي فازت بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2022، منذ عدة أيام، عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الوقفات، الشرط الشعري في الرواية.

عندما يكتب الشاعر رواية، خاصة رواية سيرة ذاتية، فلن يكتبها إلا بروح وعقلية شاعر. لن يستطيع التنصل من الشعر فقط لأنه يكتب في جنس أدبي مختلف. فملكته الشعرية ستظل طاغية وحينئذ سيكتب رواية بأسلوب شعري، بمعنى أنه سيتخلى عن كثيراً مما يتمسك به الروائيين الآخرين، سيتخلى عن الاسترسال والإطناب في الوصف. فعندما كتبت فاطمة قنديل الرواية كثّفت الجُمل، كثّفت الإيقاع والإحساس. كل جملة أدت مدلولها دون تبعات، أوفت بمعناها من دون مجازات أو استعارات، وهذا ما لا يفعله الروائيين الذين جُبلوا على سرد التفاصيل اليومية والحياتية دون إطفاء بُعداً وجوديا للقصة، فجُل اهتمامهم ينصب على الوصف الدقيق والاستغراق في التفاصيل.

الارتكان على الذاكرة للتخلص من الآلام.

كثيراً ما نسمع، أو ربما مر البعض بالتجربة بالفعل، عندما ينصح الأطباء النفسيين أحد المرضى المتعثرين في الحكي، ممن يستعصي على ألسنتهم البوح بمكنونات قلوبهم، فلا سبيل لديهم حينها سوى الكتابة، أكتب ما يجول بخاطرك، أكتب عما يؤلمك، أكتب فللكتابة تأثيراً شافيا. وبالضبط كانت تلك حيلة فاطمة قنديل والتي ذكرتها في الرواية وقالت “كل ما أكتبه على هذه الأوراق مؤلما، لكنني كنت أتعافى منه في اليوم التالي”.

مفارقات بالرواية، الموت والحياة أبرزها.

بالرواية العديد من المفارقات، بداية من العنوان وحتى نهاية الرواية. ومن أهم هذه المفارقات هي ثنائية الموت والحياة. فالرواية تتخم بالموت والأموات، سواء كان الموت البيولوجي، أو الموت المعنوي. بدأ الموت يحضر في الرواية بموت القط وحفرة دفنه، ثم دفن القط الثاني، وبعدها دفن ضمادة جراح الأم في ذات الحفرة بعد سنوات عديدة، الحفرة التي كانت بمثابة المقبرة العائلية بالبيت والتي فُتحت للمرة الأولى بموت القط الاول وتمنت الكاتبة من الله، ذات ليلة، إن كتب عليها الموت ألا تدفن في نفس المكان. وبعدها جاء موت الأب، الموت البيولوجي. لكن كان لدى فاطمة نوعا أكثر قسوة من الموت وهو الموت المعنوي. وحدث ذلك بعدما تسبب العديد من الأشخاص، الاخوة والعائلة، في كثيراً من مآسيها وحينها ماتوا جميعا في قلبها وعقلها، وقد تمنت قبلها موت هؤلاء بشكل حقيقي. مات الأخوة معنويا بعدما تركوها وسافر كلا منهم غير آبه بما حدث لها وأمها بعدما بذلت كل ما لديها من أجلهم. ماتوا عندما تركوها تواجه المرض والفقر وحيدة، وعندما رجعوا بعد سنين عدة بحثت ولم تجد بداخلها ما يحيهم. لكن هذا يتناقض تماما وفعل الكتابة. فعندما تحكى أو تكتب عن أشخاص حتى وإن ماتوا بأجسادهم فهو فعل يعبّر عن عيشهم بداخلك. أيضا مفارقة العنوان “مالم تكتبه فاطمة” وهى بالأساس تكتب سيرتها باسمها الحقيقي. وهاتين المفارقتين الأشهر في الرواية، وهما ما عبرت عنهم الكاتبة باقتدار.

أيضا، للمكان في رواية أقفاص فارغة حضورا قوي. تحكى لنا فاطمة كيف انتقلت في الصغر من بيت أبيها الأول في مدينة السويس، لكن دون أن تذكر أكان ذلك تهجيرا إثر الحرب أم لا. ثم بيت السعودية بعد إعادة أبيها للتدريس هناك، وبيت منطقة الألف مسكن وبعدها بيت مصر الجديدة وبيت مدينة نصر. ورغم تعدد وكثرة الانتقالات هذه إلا أن ذاكرتها لم تحتفظ بالمكان بمعناه المجرد كالجدران وألوانها مثلا، والشوارع. كلها كانت مشوشة حتى أنها شكت في إن كانت ذهبت إلى هذه الأماكن، لكن الأكثر تجليا في الأماكن في ذاكرتها هم الأشخاص وتفاعلهم وتفاعلها معهم سواء بطريقة سلبية أو إيجابية. فكل الأماكن بالنسبة لها ما اكتسبت كينونتها إلا بوجود بشراً فيها. وهو ما عبرت عنه في النهاية بعد موت الأم، عندما انتقلت إلى بيت جديد لا يعرفها ولا يعرف أحداً عنه شيئا إلا صديقة العمر “رئيفة” التي سكنت الطابق الأعلى منها. فكأن الأماكن بريئة من تهمة كونها سجونا للبشر، والبشر أنفسهم هم سجاني بعضهم، ولذا وجب عليها الهروب من المكان، كما كانت قديما تظن أن الانتحار أيضا هروبا من واقع لا تتمناه إلى مكان جديد.

أيضا بالتعبير عن تغيّر الأماكن تعطينا فاطمة قنديل لمحة عن التغيرات التي حدثت بالمجتمع المصري في حقب زمنية مختلفة، وكيف تحركت الطبقة الوسطى في السُلّم الاجتماعي صعوداً في فترات الازدهار وهبوطا في فترات الانحدار. ليس فقط التغيّر في الشكل الاجتماعي وإنما أنماط التفكير وأساليب العيش. فأوضحت لنا كيف أنه في حقبة ما، كانت أكبر هموم الطبقة الوسطى الترقي في المجتمع عن طريق الترقي في التعليم، وبعدها تغيّرت الفكرة، بحسب الزمن، ليصير مقياس الترقي في المجتمع هو المادة، أو من يمتلك الثروة الأكبر ويسكن في الأماكن الأكثر ثراء. فقديما كانت الأم تكافح وتبذل كل ما بوسعها للتحاق الأبناء بأفضل الجامعات وتحقيق حلمها بأن يصيروا أطباء أو مهندسون. وجاء الزمن الذي كانت فيه زوجة الأخ تعيب على هذه الأسرة تمسكهم بالتعليم حتى بعد مضي العمر كما ترى، وكانت تعيب على الأخت، الراوية فاطمة، أنها لا زالت تدرس لنيل شهادة الدكتوراه. وذاك العم الذى عاب عليها أيضا كونها شاعرة، وكان يرى أن ذلك فشلا، بما أن عملها لا يدر عليها أموالا كافية فلا طائل منه مهما بلغ من ترقٍ فكري.