“دق بين حصير

تطلع منها (سمويّة)

(سمويّة) ناصرية

أبوها شيخ ناصر

ما يدربح القواصر

يأكل روص برية

يعصر عليها لومية

لومية حلوة مزروعة فالشمال

عروقها في بمبي1

وظللت عمان”

تخبرني أمي: استقبلك والدك في المطار بهذه القصيدة التي ضمّن فيها عدة أهازيج تراثية كانت تغنى للأطفال، عندما عدنا من بومباي إلى عمان بعد شهر أو شهرين من ولادتك العصية.

قبل أن أبتدئ الحديث عن أبي، لا بد من سرد يوضح: كيف أتيت، وملاحظة أخرى وجب التنويه عنها هي أن سردي هنا قد يكون مشتتًا، وضبابيًا كما هو حال ذكرياتي مع أبي.

أنا طفلة ولدت عبثًا، بحمل غير مرغوب بهز لم يكن حمل أمي مخططًا له. تقول أمي بأنها قامت بركل حقيبة ملابس ثقيلة، وما لآلام الظهر إلا أن داهمتها فجأة لتذهب إلى المستشفى ويخبرها الطبيب عن حملها المفاجئ بي. لم تصدق أمي خبر حملها؛ لأنها كانت تتناول أقراص منع الحمل، فقامت بإجراء فحص للحمل ثلاث مرات في عيادات مختلفة، ولكن للأسف كانت نتيجة الفحص إيجابية في المرات الثلاث. لم تلد بي ولادةً طبيعية؛ لأن رجليّ كانتا متجهتين إلى الأسفل ورأسي إلى الأعلى، ووزني كان ما يقارب الستة كيلوغرامات. ولدت بعملية جراحية، دخولي للحياة ابتدأ بجرح. الجرح الذي تحول الآن إلى ندبة تذكرني بآثار الشؤم الذي جلبته أقدامي الصغيرة في ذلك المساء. كادت أمي أن تخسر حياتها بسببي. تعذبت أمي كثيرًا في يوم ولادتها بي، استغرقت ولادتها ما يقارب اليوم والنصف، كنت عنيدة وما زلت، لم أكن أرغب في القدوم إلى الحياة ولكنها أتت بي رغمًا عني وعنهم، وإلى اليوم كلما اقتربت من الموت، يلفظني الموت ليعيدني للحياة مثلما لفظني رحم أمي يومًا.

قبل يومين، كنت أقرأ كتيب “تدوينات عن الحزن” للكاتبة النيجيرية تشيماماندا، تتحدث فيه عن حدادها على أبيها، الذي لم تتمكن من السفر إليه من الولايات المتحدة إلى نيجيريا؛ لتودع جثمانه؛ إثر إغلاق المطارات بسبب انتشار فايروس كوفيد على نطاق عالمي، الأب الذي مثل دورًا أساسيًا في تكوينها على ما هي عليه.

تبتدئ الكاتبة الفصل السابع عشر بما حكته لها صديقتها عن موقف أبيها يوم تخرجها:

” تحكي لي صديقتي المُقربّة أوجو، كيف أنّ أبي التفت إليها في نهاية كلمتي يوم التخرّج في هارفرد، عام 2018، وقال بصوتٍ عالٍ -لأنّه كان صامتًا خلال الحفل- “انظري، كلهم يقفون من أجلها”. بكيت حين سمعت هذا. جزءٌ من طغيان الحزن؛ أنه يسلب تذكّر الأشياء التي تستحقّ التذكّر. فخره بي مهمّ، أكثر من فخر أيّ أحد آخر. قرأ كل شيءٍ كتبته، وتعليقاته كانت متنوعة بين “هذا ليس متماسكًا على الإطلاق”، إلى “لقد تفوّقت على نفسك”.”

ذكرتني الافتتاحية بقول أبي: ستكونين طبيبتي. يجلب لي من السوق مجموعة لعب دور الطبيب بالمال الذي كان يحصل عليه من جلسته في الكبرة، في الفترة التي بدأ يفقد فيها ذاكرته؛ فكنت ألبس سماعاتي وأضعها على صدره، وهذا الفعل نادرًا ما كان يحصل؛ لأني لم أكن أحبه، أو بالأحرى كنت أخاف منه بالرغم من لطفه البالغ معي؛ بسبب شجاراته الدائمة مع أمي. لم أصبح طبيبةً بالطبع، بل درست بكالوريوس القانون، وبعدها الماجستير في القانون، حيث قدمت فيه أطروحةً عن “ فعالية القانون الدولي في التعامل مع الاستشراق الرقمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وأنهيتها باعتراف صريح عن قصوري في فهم وتحليل نظرية الاستشراق، وتاريخ القانون، والتي قد تكون غير كافية للإطاحة بتأثير سياسات الاستشراق الرقمية. الاعتراف الذي ضحكت عليه صديقتي كثيرًا لشدة صدقي فيه، ونصحتني بحذفه، ولكني أبقيت عليه، فقط لأني لم أرغب في التلاعب الفكري، إلى درجة إيهام من يقرأ بمنهجية ما كتبت، ولأني أفضل أن أكتب عن إخفاقاتي أكثر من مما حققته، في حين أن ما حققته يكاد أن يكون نزرًا قليلًا لا يرى. آسفة، أعلم بأن ما ذكرته يبدو كحشو غير مرغوب به، ولكني أريده أن يكون؛ لأن حياتي وكل ما أكتبه قائم عليه. وأفكر لو أن أبي كان موجودًا، سيكون فخره بي، أهم من فخر أي شخص آخر في حياتي، وأتساءل: هل سيكون يا ترى فخورًا بإخفاقاتي، وما انتهجته من نهج في حياتي؟

تقول تشيماماندا: “أحد أقرب الأشياء لي في الدنيا؛ أن أمضي الوقت رفقة أبي. أن أجلس معه ونتحدث عن الماضي؛ كاستعادة كنزٍ بديع كان ملكًا لي دائمًا”. آه يا أبي، كنا سنكتب معًا كثيرًا، عن حرث النخيل، عن صناعتك للحبال، عن الأعشاب الطبية التي كنت تداوي بها الجيرة، وكنت سأمشي معك في أكثر الطرقات وعورة. كنت سأكون البنت التي تستند عليها، تضع يدك على كتفها وتمشي، وكلما تسقط، كنت سأخبيك لألا يرى أحدًا ضعفك، وكنا سنستعيد الماضي معًا، وكنت سأعرف كيف أتيت، من هي جدتي، من هم أفراد عائلتي المتشظية، ومن أي صلبٍ قدمت.

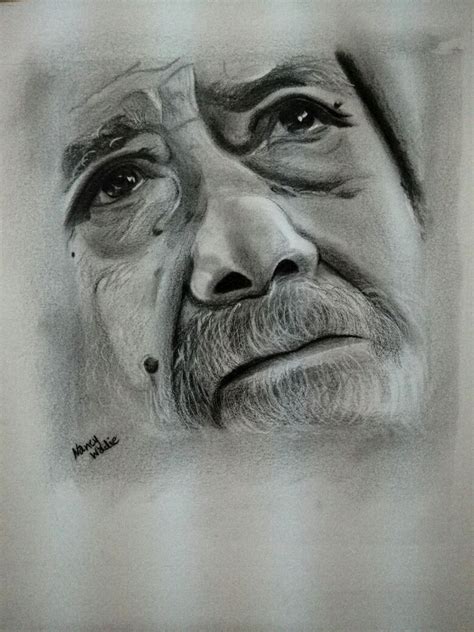

بعثت لي أمي صورتك قبل يومين، وجدتها في أحد صناديق المخزن القديم. لم أعلق على الصورة قط. أرى وجهك بوضوح للمرة الأولى بعد وفاتك، بعدما حرمت من رؤية جنازتك بسبب جبروت أبنائك يا أبي. أنت الذي كانت أمنيتك الأخيرة، كما تقول أمي، هي رؤية وجهي، وأنك فارقت الحياة بعد رؤيتي، كما لو أنني من سرحها من الوجود. كنت ألح وأصيح لرؤية صورة واضحة لك، كنت أتمنى لو أن صوتك كان مسجلًا على الأقل ليخترق كل الأصوات الصاخبة في رأسي، لو أن الكاميرا حبستك في دقائق لأعرف جزءًا منك، من جزءٍ جُسِد منك.

أشعر بأني لا أعرف عنك شيئًا سوى اسمك الذي أحمله، ونسخة من ورقة معاش الضمان بها صورة مسودة لك، بعمرك التقديري، ولا شيء أكثر من ذلك. كل محاولة لتذكرك، تقودني إلى منزل سكنانا القديم، الذي يتملكه شخص غيرنا، تتلوها لسعة أشعة الشمس وهي تحرق جلدي أنا وأمي، ورائحة ممرات المستشفى، ومراهمك، والصديد الذي كان يخرج من جسدك، وتبولي في ملابسي لطول مدة الانتظار في قاعة انتظار المشفى، وقاعة المحكمة، والتهم التي وجهت لأمي، وأتساءل عما إذا كان وجودك سيكون فارقًا فعلًا، عما إذا كنت ستنقذني من الظلمات، كما كنت أعتقد في كل مرة يرفع فيها أخي يده ويبرحني ضربًا. وتطبطب أمي عليّ بقولها أنك كنت تحبني حبًا جما، لا أعلم، ولكن الاحتمالية بحد ذاتها توجعني.

الآن، عندما أقرأ عن علاقات الفتيات بآبائهن والدلال الذي يتلقونه منهم، أشعر بنوع من الاشمئزاز من واقعي، وأحاول قدر الإمكان أن أتجاهل ما كُتب، أعتقد بأني بالطريقة هذه أحاول أن أخفف على نفسي، حتى لا أشعر بأي نوعٍ من النقص، ولكني حينما بدأت بقراءة كتيب تدوينات عن الحزن، بكيتك جدًا، لم أستوعب يومًا ما حصل، ولا أعلم كيف يتوجب علي أن أرثيك، ولكنني أرثيك ببكائي في كل مرة أقرأ فيها عن رثاء الابنة لأبيها، بنظرتي الحانية لكل فتاة تمتدح أبيها، باحتضانها له، وفي كل مرة يتطلب مني الأمر أن انتقل لمنزل جديد.

تنهي الكتاب، بقولها: ” أكتب عن أبي بصيغة الماضي، ولا أصدق أنني أكتب عن أبي بصيغة الماضي.” بينما أنا، عرفت الحياة، وأنت تسكن في الماضي، هبطت إليها من حياة أخرى، ولم أتوصل قط لإجابة شافية؛ توضح أسباب طردي من حياتنا السابقة، حالي كحال إيلينا، البطلة في رواية “هكذا كانت الوحدة” لخوان خوسيه، ولكن الفرق بأنها ورثت من أمها دفترًا يرشدها لنفسها التي تريد أن تعرف، أما أنت فرحلت دون أن تترك لي شيئًا، غير وجهك، وحنطتك التي أحملها معي رغمًا عني. أتذكرك أكثر بفقدك، لا بوجودك، وربما لم أكن لأدرك معنى أن تكون موجودًا لو لم أفقدك. لم تكن حبي الأول، ولكن كنت الهزيمة التي أفسحت مجالًا لكل الهزائم التي تلت من بعد وفاتك. كل شيء مفقود مني يبتدئ منك، كل شيء حاصل طرح فقدك.

أتوقف عن الكتابة هنا، متخيلةً حياتنا ورديةً لو كنت هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عنوان لقصيدة الشاعرة السعودية بثينة اليتيم

1- أي بومباي، ونعم أعلم بأن الاسم تغير إلى مومباي، وكما هو متداول بأن الهنود أرادوا هذا التغيير في المسمى لإزالة أثر الاحتلال البريطاني، ولكن الحقيقة تملك وجهًا آخر كما تقول أمي، تملك وجه حزب مودي الذي يريد أن يحول الهند بأكملها إلى ماهاراشترا.