ممدوح عبد الستار كاتب رسم الكلمات، وأبدعتها حروفه، معبرة عن إنسان انطلق على حد قوله من البيئة الأولى، حيث سافر بذكريات شخصيات محلية، عبر عنها خير تعبير، فوصلت أحداثها إلى القارئ، الذي أعجب بها، وربط معها علاقة من نوع خاص.

حصل علي العديد من الجوائز العربية، والمصرية، منها جائزة سعاد الصباح في الرواية والقصة، وجائزة دبي الثقافية، وجائزة محمد تيمور في المسرح، وجائزة نادي القصة، وجائزة إحسان عبد القدوس، وجائزة أخبار الأدب، وجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج.

ولنا معه الحوار التالي:

*نريد أن نتعرف عن بداية رحلتك مع الكتابة، وأهم المدارس الأدبية التي أثرت في تكوينك ؟

**حياتي رواية مجنونة، جعلتني أكابد الوقت، والفقر، والجهل، والمرض، كما أكابد الوطن. ومن خلال أفكاري، وأحلامي البسيطة، والوطن، كنت متوزعاً بين الهروب، والمواجهة، وظللتٌ هكذا مع الحياة، تشاغلني، تمنحني مرة نفسها، ومرة أخرى غيابها، وطلاسمها المحببة إلي نفسي، فاسترجع ما مضي من حياتي، وما سمعته، واسترجع أفكاري القديمة، التي رفضتها مرغماً، والتي قبلتها علي مضض، وقارنت ما مضي، بما هو آتٍ، وهالني أنني مازلت واقفاً في المنتصف، بين القبيح، والجميل، والحلو، والمرّ، وكنت أهادن حياتي المتقلبة، وبين حلمي في حياة كنت اعتقد أنها تمضي للأفضل، وكابحت تهوري، وانشطاري، وهوسي، وهالني كمية الإحباط التي أصابتني، كما أصابني الإحباط في الواقع الذي لم يتغير، لكنني في النهاية تغلبت الكتابة علي كل هذا جملة، وتفصيلاً، كأن هندسة الكتابة هي التي تقودني، ربما يكون زاد الكتابة ألمي وجرحي الدائم. وهكذا، يرجعني الزمن إلي الوراء، وأتذكر تشكيل مساري، وحياتي، وما أنا عليه الآن، لكنني لا أذكر تحديداً إجابة سؤالي الخاص، لماذا الفن والكتابة. وفي الحقيقة، لم يحفزني كائن ما علي وجه البسيطة، لأنني الابن البكر لأبوين لا يعرفان القراءة ولا الكتابة، وكل ما يهم أمي تحديداً هو نجاحي في الدراسة، فكنت اجمع معلوماتي من السينما والمسرح، وأعيش حياتي هائماً في الفن، وأنسى حياتي الواقعية التي أرفضها، وبشكل عملي، فكان التمرد. وأبي – الله يرحمه – كان يوبخني بطريقته الساخرة، فيضع ذيل جلبابه أمامي، ويقول: هات، بمعنى ما كسبته من الكتابة، لكن أمي تفهمت رغبتي أنني أحب هذا فهي في النهاية تحترم ما أحبه دون أن تعرف معنى أن تكون كاتباً، وتغير الوضع تمام، حينما فزت بجائزة سعاد الصباح عام88 19من القرن الماضي، ساعتها قلت لأبي: افرش لي جلباك، ووضعت عليها النقود، وقلت له: كل حرف بعشرة من الجنيهات، بعدها، تركني الجميع لشأني، ودعوات بالتوفيق. ومدارسي الأدبية هي الحياة، ومعاناتي، وكل كاتب قرأت له، ترك بصمة مهمة علي ذاتي الشخصية والفنية، فتعلمت أن الكتابة فعل تمرد، والاختلاف هو سر وجودك، وتميزك. لقد كانت طفولتي مثل طفولة طه حسين، عميد الأدب العربي، لقد تمت التجارب علي أُذني، بغليّ زيت الطعام، ووضعه في أُذني حتى ينقشع الطنين المفزع، كأننا أمام رواية قنديل أم هاشم، وهذا ما جعلني اغضب كثيراً علي الواقع الفقير من كل شيء، وانتهت حالتي بفقدان سمعي، إلا قليلاً، واستعض عن ذلك بقراءة الشفتين، ورؤية العالم من منظوري فقط، وكانت عيوني هي ملاذي الأخير لمعرفة العالم، واستفد من القراءة لمواصلة عالمي القبيح، وحينما كبرت قليلاً عرفت معنى الكره، بسبب تخلي والدي عن مسؤوليته الطبيعة تجاه أولاده وأسرته، واستعاضت أمي عن أبي بي، وجعلتني رجلاً قبل الأوان، في تلك اللحظة كتبت رواية عن الأب وابنه، وطهرت نفسي من الكره وجعلت الأب في الرواية قبيحا ، يكره كل القراء، لقد طهرتني الكتابة دون أن اعرف.

* ممدوح عبدالستار مازال ابناً وفياً للقصة القصيرة على الرغم من مرورها الآن بمنعطف حرج، واتجاه الكتاب إلي الرواية- الأكثر رواجاً-، كيف تري مستقبل القصة القصيرة؟

** حينما حصل نجيب محفوظ جائزة نوبل، حينها أطلق الدكتور جابر عصفور مقولة: (زمن الرواية)، بعدها اتجه الجميع إلي الرواية، ليس حباً فيها، لكنها تجربة جديدة يحاول أن يكون له فيها دوراً. حتى أن الشعراء تركوا الشعر واتجهوا للرواية، وبعض النقاد أيضاً. هذه الحالة السائلة، جعلت المؤسسات الثقافية الخاصة والحكومية الاهتمام بالرواية فقط. بعدها، أجبر الجميع علي ترك ما يحبه، ليواكب موضة الرواية، ورغم ذلك لا يمكن محو القصة القصيرة، لأنها تحمل في طياتها عنصر السرعة ومواكبة المتغيرات السريعة.

* لكل كاتب مشروع فكري أدبي يعبر عنه، وأنت تكتب عن الموت، والغربة، والوحدة. حدثنا عن مشروعك ؟

** أنا شخص منعزل عن الناس، لا علاقات حميمية، ولا أضيع وقتي في السمر والمجالس التي لا تضيف لي شيئاً، ولا تجب عن أسئلتي الخاصة التي ليس لها إجابات، ويحضرني الموت المعنوي، وأشاهد عن قرب موت الجسد، وغربتي الحقيقة في عدم التواصل، وفي وطن يكسر أحلامنا الصغيرة المبهجة، فالكتابة هي أنا ، وحينما أموت جسدياً يكتمل مشروعي الأدبي. المهم أن السؤال يدفعني نحو الكتابة ليكون لي رأياً فيما يحدث في هذا العالم القبيح. أنا سؤال دائم، وإجابة ناقصة.

* حصدت العديد من الجوائز، ما هو دور الجائزة في حياة الكاتب، وهل هي شهادة علي جودة العمل الأدبي ؟

** لقد تم الاعتراف بي من خلال الجوائز الأدبية، وخصوصاً حينما تكون لمخطوطات لم تنشر، ما جعل النقاد يقرأون أعمالي رغما عنهم، لأنهم عازفون عن الاعتراف بأي كاتب لا يعرفونه شخصيا، وهم الآن يعرفونني بشكل جيد لكنهم ما زالوا عازفين عن الكتابات الجيدة، وازعم أنني كاتب جيد. الجائزة لها حياة، وحكايات معي، من منا لا يحب الجائزة، سواء كان صغيراً، أو كبيراً. في البدايات، تعطى الجائزة دفعة قوية للكاتب، للدوران في فلك الكتابة، وتجعله يثق في قدراته الذاتية، ثم يصبح كاتباً بفعل الجائزة، لكن إذا استمر بالكتابة، وطوّر نفسه، وانه مختلف، ومتمرد علي كل ما هو ثابت، سيصبح كاتباً حقيقياً، ولن تغريه الجائزة بعد ذلك، لأنه استنفذ طاقتها، ويريد أن يكون مقروءاً بشكل جيد. في النهاية، الجائزة الآن بالنسبة لي هي: مبلغ مالي يعينني علي الحياة الصعبة، ويجعلني متفرغاً لبعض الوقت لعمل أدبي يعيش بداخلي، ولا أستطيع إخراجه لظروف المعيشة، وتلقي بعض الضوء علي العمل. وأمنيتي أن احصل علي جائزة توسع من قاعدة قرائي، ولم يتبق لي غير الحصول علي جائزة البوكر العربية، وجائزة الشيخ زايد، لكن أمنيتي أن أجد كتبي مترجمة بشكل واسع، هذه جائزتي الكبرى التي أتمناها.

* هل العيش بالقرية يحجب عنك الكثير من شهرة تستحقها ؟

** القرية مكان الإقامة الدائمة، ومكان للرؤيا والتأمل، ومعرفة تفاصيل العالم، حيث أن الكل واحد، والبيوت كلها مفتوحة، وليست مغلقة مثل المدينة. وهى الآن في حالة مخاض قسري لتكون مدينة، وأنا أتابع المخاض وألمه الموجع، لكنها الآن أصبحت مسخاً، لا هي ظلت كما كانت، ولا أصبحت مدينة. ومن هنا لا يمكن أن أبارح مكاني لمعرفة إلي أين تصل الحكايات المشوهة الجديدة. هذا معين حكاياتي القديمة والجديدة، فهل أتركه للذهاب إلي المدينة التي تأكل روح الفرد والجماعة. أما الشهرة فإنها زائفة إن لم تكن من الكتابة الجيدة، والقاتل اليوم يصبح مشهوراً، أنا فقط أريد أن يقرأني الناس، وفقط.

* رواية “جواز سفر” ما هي ظروف كتابتها، وماذا تريد أن تقوله فيها ؟

* في رواية “جواز سفر”، قرر البطل الرحيل، بعدما تلقي السخرية من أبيه، أكثر من مرة، وبعدما سبّ أبيه أمه أمام أهل القرية المجاورة لمقام سيدي أحمد البدوي، وقبل أن يمضي؛ عانقه والده- العناق الأول، والأخير-، ودسّ في جيبه قروشاً قليلة، وقبل أن يخطو الخطوة الأخيرة من عتبة قريته؛ زفّ الشيخ جمعة الأعور البشرى بزفاف أبيه علي الست وداد العمشة. سار متلعثماً بخطواته الثقيلة، والموجعة، ودخل مقام سيدي أحمد البدوي، وتمخط كل ما في سريرته لخادم المقام، الذي دسّ في جيبه قروشاً أكثر من قروش والده، وسافر إلي المدينة التي تحتضن الأبرياء، وحينما دخل المحطة، وبعدما سمع ( حمداً لله علي السلامة )، أحسّ أنه مبتور، وسار مع أمواج الأجساد، التي تدفعه في كل طريق، يبحث عن بوابة الخروج، وظلّ معلقاً داخل المحطة، محاولاً الخروج، ومتذكراً رحلته، ومحاولاً التعايش؛ فالعودة مرّة، والرحيل علقم، وهو بين الرحيل والعودة. وهو في هذه الحالة؛ لمح وداد العمشة، لكنها بشكل مختلف، وعصري، واستمرت رحلته ليكتشف العالم، ويكتشف ذاته، فلا فرق بين القرية، والمدينة، وتذكّر أحداث قريته، وأحداث المدينة، وأحوال البلد، وأحوال العالم، وربط بينهما. في تلك اللحظة؛ أدرك أنه يقاوم القهر، ويبحث عن الحرية بالتمرد، والهروب، ثم أشهر جواز سفره للرحيل الأكيد.إنها رحلة من القرية إلي المدينة، فاتحاً لنفسه أفقاً جديداً، أو محاولاً ذلك، حيث أن الرحلة تكسر التوازن القائم بفعل نزوح جديد، ولكنه نزوح من الوطن، أي كسر لحدود الوطن، أو اغتياله بمغادرته، حيث أن العالم الراهن لا يتضمن ما يجعلنا نتمسك به. هذا نزوح اختياري بالدرجة الأولى، ليخلص من عالم فقد الإحساس بما فيه من إدراك، متجهاً إلى هاوية جديدة.

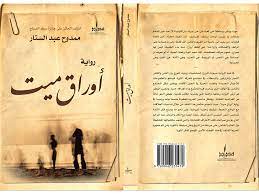

* قريتك كانت مكان لرواية “أوراق ميت”، إلي أي حد يصلح الواقع، أو المكان مسرحاً لما تريد قوله ؟

** الرواية فصل من تاريخ إحدى قرى محافظة الغربية، قرية «الدلجمون»، حيث تٌجسد الوطن في مرحلة دقيقة من عٌمره، وتتناول شريحة اجتماعية تتماثل في شتى أرجائه، فحال الدلجمون لا يختلف كثيراً عن بقية القرى في ربوع مصر كلها؛ من حيث البنية الاجتماعية، والتراتب الطبقي، والموروث الثقافي.. يرصد الراوي التحولات التي تعرضت لها هذه الشريحة؛ يلمِّح ولا يصرح، ويترك للقارئ مساحة للتأويل واستنطاق ما بين السطور.. مدركاً الامتداد الزمني بعد مرحلة عبد الناصر، وتاركاً مساحة لسؤال ما بعد تلك المرحلة في نهاية مفتوحة. والرواية تتخذ فترة زمنية تاريخية موضوعاً، لتسقطها على الواقع الآني. «أوراق ميت» تتناول فترة زمنية دقيقة في عمر المجتمع المصري؛ حيث تدور أحداثها ما بين قبيل ثورة يوليو 1952 وحتى نهاية حكم عبد الناصر، تضرب في جذور المجتمع المصري في فترة دقيقة من عمره ضرباً يكشف عن طبيعة التركيبة الاجتماعية بتناقضاتها، وقدرتها على مزج الغرائبي والخرافي بالواقعي، واستحضار الماضي بكل حمولاته في أصعب مراحل التحول التي تتعرض لها. «أوراق ميت» تلقي الضوء على العلاقة الغامضة بين الناس البسطاء والمؤسسة، وكيف أن تلك المؤسسة تمثل قيمة كبرى في نفوسهم، للدرجة التي يعتقدون معها في قيم مثل الشرف والرجولة والوطنية.. الخ من خلال تلك المؤسسة. لكنني أمزج هذا كله بأحلام الإنسان المصري البسيطة التي قد لا ينظر إليها الله (على حد تعبير البطل/ صبحي في لحظة يأس). في النهاية، تكون الرواية بهذا الشكل درباً من دروب المعرفة الشفهية لمجتمع ما، ويمكن أن يكون المكان الضيق مسرحاً للرواية كما فعل الكثير من الكتاب، ومنهم نجيب محفوظ

* كيف تقيم تعاطي النقد مع أعمالك، وهل نحن نعاني مركزية الثقافة مما يحجب أسماء هامة من الظهور ؟

** لا توجد حركة نقدية مواكبة للمنتج الأدبي كلياً، لكن يوجد أفراد..كل علي حسب طاقته. هذا الضعف النقدي جعل الميديا هي العامل المؤثر الآن، فتجد كُتّاباً يعرفون الميديا أكثر من الإبداع، حتى أنهم لم يطلعوا علي أجيال سابقة لهم عربياً، أو مصرياً، أو عالمياً. إنهم كتاب بلا أساتذة، فقط لهم جمهور في الميديا، هؤلاء هم الكتاب المشهورين، التي تبحث عنهم دور النشر، حتى الجوائز تبحث عنهم. من فعل هذا في الحقيقة، وتم رفع الأدنى إلي الأعلى، عدم الفرز، وعدم اشتغال الحركة النقدية بمهمتها، لكن رغم ذلك، توجد حركة نقدية في المغرب العربي، أنا شخصياً أراهن عليها منذ وقت طويل. النقد موجود في الجامعات، وفي نوادي الأدب، وفي كل ملتقي.

* اهتمامك بمناقشة القضايا السياسية كحرب اليمن، والثورة، والملكية، ما سرّه، وهل تصلح الرواية للتاريخ، أو لأحداث تاريخية، وواقعية ؟

** تدور الرواية حول التاريخ الشفهي لبلدة «الدلجمون» من أواخر أيام الملك فاروق حتى أيام نكسة 67، من خلال أسرة مصرية بسيطة، عائلها الحاج عبد الواحد صاحب سيارات النقل وتاجر «العلف»، والذي مات له ستة أولاد، ولم يرزق بذرية إلا بعد موت أولاده الستة، ليكون صبحي الابن الأول له، ويكبر صبحي ويكون مع ثورة 52، ووالده مع الملكية، ويكون الصراع بين الفكرتين داخل الرواية، كل واحد من منظوره. كما تستعرض التاريخ الثوري، ومدى تعامل البشر العاديين مع القرارات الفوقية، وكيفية صياغتها بما يتناسب مع واقعهم الذي لا يعلمه أحد غيرهم، وأيضًا التاريخ الشخصي لعبد الواحد وطريقة حياته، والتاريخ الشخصي لصبحي- الابن- من الطفولة حتى تاريخ النكسة.في الرواية شخصيات ريفية، تتوزع بين الغنى،والفقر،التجار،والمزارعون والبسطاء، في مجتمع تحركه ثورة يوليو 1952، فيدفع بالطموحات للأجيال الجديدة، وتجسد الحيرة في الجيل الأقدم، ويتغير شكل المجتمع والناس، في الوقت الذي يتحرك فيه المجتمع وراء أهدافه..مسار ومصير الوطن هو أرض الرواية وعالمها. ويشكل هاجس الحرية المفقودة ملمحا هاما ورئيسا في الرواية “صبحي” بالنبوءة أو الأسطورة الخارقة لنواميسه، وأوراق “صبحي” تشهد على الواقع، وتعمل على تجسيد طقوس موته، وإجهاض حلمه في الحرية. إن هذه الأوراق أوراقي الشخصية ممزوجة بأهل قريتي، وحكاياتهم.

* العيش في القرية، هل هو منبع من منابع الكتابة لديك ؟

**يقول هيمنجواي: ( اكتب عما تعرفه )، وأنا لم أبرح مكاني، منذ ولادتي، وعاصرت كل الرؤساء، بدءاً من جمال عبد الناصر حتى تاريخه، وعايشت حكايات والدي قبل ثورة 52، وكانت بلدتي بكراً، لم تفض بكارتها، وكانت في مرحلة مخاض، وتغيير كبير، وقد لاحظت ذلك، وشربت كل التغيرات، وخزنت سلوك أهل قريتي، وحكاياتهم. هذا ما جعلني متمسكاً بالمكوث في قريتي حتى الآن، فالمكان لدي له رائحة خاصة تخرج منى مرغماً في كل أعمالي، حتى أن كثير من النقاد، والأصدقاء ومازحوني بأنهم يعرفون قريتي بسبب روايتي الأخيرة المعنونة ب ( أوراق ميت)، كما فعل ماركيز في روايته مائة عام من العزلة. وفي النهاية، أنا لا أحب التنقل، فأنا مقيم بقريتي التي أعرفها، وأحبها ، وأمقتها في آن.

*هل شبكات التواصل الاجتماعي قادرة على الوفاء بواجبها نحو القصاصين، ونشر إبداعهم بين القراء؟

**شبكات التواصل الاجتماعي مكان للفضفضة فقط، ومكان للإعلان عن السلعة، والكتاب سلعة، لكنها لا تقدم كاتبا جيداً من فراغ، فالكتاب الذين عاصروا الورقة والقلم هم الكتاب الحقيقيين والمعروفين إعلاميا أيضاً. بالنسبة لي هي للتواصل مع الأصدقاء، وصندوق بريد، ولمعرفة الجديد ومتابعته.

*ماهي حدود حرية الإبداع في مصر في الألفية الثالثة؟ وماهي الأشياء المحظورة على الكتاب؟

** الابداع دائماً، يتملص من القيود المفروضة عليه من الرقيب المؤسسي، أو الرقيب الشعبي. من هذا المنطلق ظهرت الرمزية، والسوريالية، والغموض أيضاً في الكتابة الابداعية. أنا دائماً ما أتحايل علي الرقيب، وأكتب بطريقة رمزية في أغلب أعمالي القصصية والروائية، والحقيقة أننى رقيب علي نفسي قبل كل شيء، ولا يوجد محظورات الآن علي الكتابة.

*ماذا يمثل لك جيل الستينات من الكتاب المصريين بشكل عام؟.

**جيل الستينات جيل مختلف من حيث منظور الكتابة الإبداعية، وذلك بعد نكسة 67 التي قوضت كل المسلمات في هذا الوقت، فتمرد هذا الجيل، وانتج ابداعياً مغايراً، مثل رواية “الزيني بركات”، ورواية “اللجنة”. هذا الجيل علمني التمرد علي السائد، وعلي الانماط السائدة، والقوالب الجاهزة للإبداع، وأنا بطبيعتي متمرد علي نفسي، وعلي جسدي، وعلي السلطة الغاشمة.