ليست هناك قصيدة تعلن عن نفسها. هذا ما يمكن استخلاصه عبر دراسة عشرات القصائد الحديثة، سواء ما ظهر منها وما بطن، وعليه فإن الحاجة ماسّة لاستيعاب لوغاريتمات “منحنى الدلالة”، وتحديد المسافة بين بُعدَي إحداثيات القصيدة، تمهيدًا لاختراق واكتشاف رموزها ومعطياتها.

ولأن لكل قصيدة عالمًا منفردًا وخاصًّا، فإن من الصعب تعميم ما يصدر عن واحدة على أخرى، حتى وإن تشابهت المناسبة أو القصد التعبيري أو اللفظ أو الكلمة نفسها. ولعل أبسط مثال على هذا، ما اختلف فيه على مصطلحَي المرأة والوطن معنى ومغزى، وكيف أن لكل شاعر رؤيا مختلفة عن زميله في تناول هذين المصطلحين/ المقولتين، فأحيانًا تصبح المرأة هي المعادل الموضوعي للوطن والعكس صحيح، وأحيانًا أخرى تصبح جزءًا منه ومتشابهة في بعض خصائصه، غير أنه وفي أحيان ثالثة تتحول المرأة لتصبح نقيضًا له، وهنا تكمن المفارقة. إنها إذن تفارق وتقارب، تصاعد وهبوط، تبدأ من مستوى أفقي وتعلو حتى الذروة، ثم تدنو تدريجيًّا من مستواها الأفقي السابق وهكذا. إنها “منحنى الدلالة” (يقصد بمنحنى الدلالة تجاوز إشارات الاتجاه الواحد ذات الصفة التسلطية، إلى اتجاهات تبادلية متساوية في القدرة والرغبة) واختراق الرمز لاستنباط “الآخر” واكتشافه، تمهيدًا لمصادقته أو الاغتراب عنه ومحايدته.

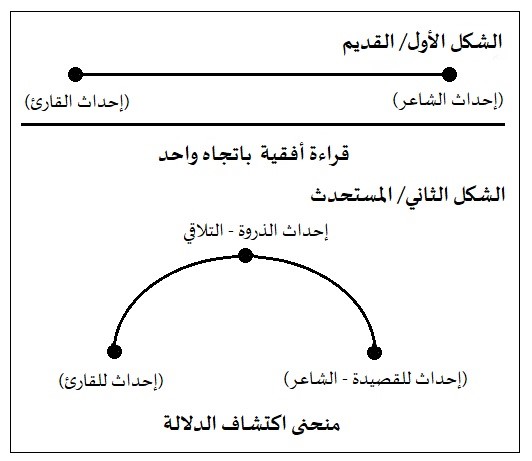

إن الذي دعا إلى تناول هذا المنظور في التعرف على القصيدة، هو التهافت في الاجتهادات والمدارس الأدبية والنقدية، التي تحاول كل منها تلمّس الطريق الواصل ما بين إحداثيّي النص الشعري، الذي يبدأ بالشاعر وينتهي بالقارئ، مع ما يستطيع ذلك من توافق أو انكسار في تخطّي المعلن عنه صراحة إلى المتواري ضمنًا، فالدراسات السابقة حاولت طوال الوقت الإشارة إلى البعد الأفقي، فقط، ما بين طرفي القصيدة أو إحداثياتها، وأصرت على أن للكلمة دلالة واحدة تبدأ وتنتهي بخط مستقيم، وكأن الشاعر- المرسل والقارئ- المستقبل يقفان كلًّا في مقابلة الآخر وعلى البعد نفسه والمسافة نفسها من المركز- النص، وهنا يكمن عجزها في إصرارها على “تطويع” أي قصيدة ضمن هذا المنظور الواحديّ البعد.

ويمثّل الشكلان الآتيان: طبيعة العلاقة القديمة والحديثة ما بين المقروء والقارئ وديناميّات عملهما، لبحث المفاضلة بين أي منهما:

إن هذا المنحنى قادر- برأينا- وبشكل كبير على استنباط الإبداعات السيكولوجية والجدلية للنصوص الشعرية حتى في أكثرها غرابة وتغرّبًا، ويستطيع أيضًا أن يكشف الأبعاد الجمالية لها، حتى وإن بدت مستغرقة في النرجسية ومنغلقة على نفسها، وسوف أحاول في الأمثلة الآتية، تطبيق هذا الأسلوب على ثلاثة نماذج من نصوص شعرية من أجل اكتشاف تجلياتها.

الأنموذج الأول:

“آه،

كم يشبهني!

إنه قاتلي!!

مرة زرته،

ثم حدثته عن نخيل يصلي

وعن أنجم كافرات،

وإني أعصر حزنًا،

وأسير إلى شجر من دخان

وأفق من الأغنيات العوانس يعوي

فلم يدخل البحر زرقته منذ حل الشتاء

ومذ أورثتني المساءات شمعاتها..”

(من قصيدة الشاعر مختار عيسى “مسّني بالجواب”)

إن الدلالات اللفظية الأفقية للعبارات التي وردت في هذه الفقرة وهي: “نخيل يصلي/ أنجم كافرات/ أعصر حزنًا/ شجر من دخان/ الأغنيات العوانس/ يدخل البحر زرقته/ أورثتني شمعاتها”، هي دلالات تتحدث عن فعل شعري مباشر، يستخدم مفارقات اللغة والأسطورة والتراث الديني والبلاغة والموسيقى العروضية، في توليف يسهل امتصاصه وفهم عوالمه، غير أن منحنى اختراق الدلالة يبشّر بخلق تفسيري آخر للنص نفسه أو الفقرة نفسها، لأن “أنجم كافرات” و”شجر من دخان” و”الأغنيات العوانس”، ليست إلا تردد الصدى الذي يتحدث فيه الشاعر لنفسه عن نفسه، حين اكتشف- فجأة- أنها تشبهه أو هو يشبهها، وهي أيضًا كل التناقض بينهما، تمامًا حين تصبح الأنجم كافرة مع أنها الأقرب للأعلى أو للسماء، وحين يصلّي النخيل ويمارس فعل الإيمان على الرغم من تجذّره في الأرض حتى وإن بسقتْ أفرعه.

الأنموذج الثاني:

“للنجمة مرساة

لكن

للشاعر، في صدق، هوّة

يتدحرج فيها، منفطرًا، كشظايا نور

والعمق بريق يُكشف فيه الستر هنيهة

والملح على عينيه حضور”

(من قصيدة الشاعر محمد حلمي الريشة “أحاديث الإشراق المنشور”)

إن المرساة والهوّة تتساويان-أفقيًّا- في أنهما قرار مكاني ثابت، غير أن منحنى الدلالة يرسم الفارق في طعم عودة النجمة لمرساتها عند تباشير الصباح، وهو طعم عذب، وطعم تدرّج الشاعر في الهوة السحيقة والهلامية حيث لا قرار، لذلك ينفطر كشظايا النور لسببين رئيسين هما: إن الشاعر نجم نوراني، وما ينشطر عنه فهو بالضرورة نور، ولأنه حتى وهو يتدحرج سقوطًا، فإنه يضيء ويترك للغير أنة يستضيء.

الأنموذج الثالث:

“كان يقول..

إذا غسلت بالدماء هامتي

فقد توضأت وضوء الأنبياء

كان يريد أن يموت كي يعود للسماء

كأنه طفل سماوي شريد

قد ضل عن أبيه في متاهة المساء

كان يقول..

كأن من يقتلني محقق مشيئتي

ومنفذ إرادة الرحمن

لأنه يصوغ من تراب رجل فان

أسطورة وحكمة وفكرة”

(من ديوان “مأساة الحلاج” للشاعر صلاح عبد الصبور)

يتساوى- عادة- الموت بالأرض احتضانًا وذوبانًا، وهو بالاصطلاح الأفقي انتهاء الكينونة، غير أنه بالمنحنى الدلالي يصبح أقصى الحياة وأخلدها، لأنه يحوّل الجسد إلى “أسطورة وحكمة وفكرة”، أي يحوّله إلى صيرورة أبدية تتناقلها الأجيال في قداسة، كأني بالشاعر- وهو يتصوّف- يحلم أن يستعيد المسيح أو أن ينقلبه.

خاتمة

إن هذا “المنهج” يحتاج هو الآخر لاكتشاف أكثر، لذلك فإن اقترانه بدراسات متخصصة مستقبلًا، كفيل بأن يجلي ما بقي من غامضه أو بحاجة لتوضيح، وهو دعوة أخرى، كناقد، أشرنا إليها في مقال سابق، لتبادل الخلق الإبداعي ما بين الشاعر والقارئ، ضمن احترام خصوصية النص للأول ومستوى الثقافة للثاني، كذلك فإنه يهدف إلى أن يتلاقى الطرفان في الذروة عند قمة المنحنى، حيث يصعد كل منهما باحثًا عن الآخر في شوق، بدلًا من أفقية العلاقة السابقة التي تهيل على النص اجتهادات ذات بعد واحد ووحيد، وتفترض في القارئ- المتلقي استجابة جبربة وفوقية.