بعد العشاء، عندما كنا نجلس جميعًا لنحتسي كوبًا من الشاي، بدأ أحد أفراد العائلة ممن قامت أمي بتربيته منذ نعومة أظافره بمحادثتها بلغة عربية غير سليمة -مكسّرة-، في ذلك الوقت نظرت أمي إليّ والخجل في عينيها، دون أن تعترض. عندما عدنا للمنزل، سألتني عن لهجتها العمانية في الحديث، وعما إذا كانت لا تجيد التحدث بالعربية ثم أجهشت بالبكاء، وهي تتأتئ مدافعةً عن قدرتها على التحدث باللهجة العمانية بطلاقة تفوق العمانيين أنفسهم. حينها، هرعت إلى الهاتف، وأرسلت له رسالةً صوتية أعبر فيها عن غضبي لتحدثه مع أمي بلغة مكسّرة. ومن يومها أصبحت أعتبر طريقة التحدث هذه مع أشخاص ليسوا عربًا في الأصل تمييزًا سواء كان مقصودًا أم غير مقصود ضدّهم، لابد من إلغائه.

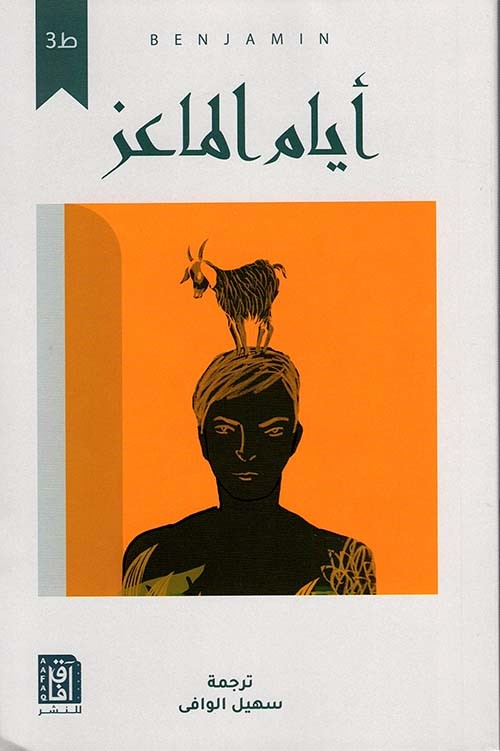

عندما قرأت رواية “أيام الماعز”، وهي النسخة العربية المنقولة عن المالايالامية، لكاتبه بينيامين، تحكي عن قصة حقيقية لعامل قدم من كيرلا إلى الرياض، بعد أن باع كل ما يملكه بحثًا عن لقمة عيش كريمة في أرض النفط الثرية؛ لكن الواقع كان مختلفاً حيث أخذ للعمل في صحراء مترامية الأطراف جاعلةً منه ماعزًا آخر محتجزًا في مزرعة (أربابه) ممزقًا بين حلمه وواقعه، تحت سطوة رب عمله شديد القسوة والجلافة، يضربه حتى على الاستنجاء بالماء.

مما لفتني في هذه الرواية هي كيفية تعلم نجيب وحفظه لقدر كاف من الكلمات العربية خلال يومين من عمله بالرغم من صعوبة اللغة، فقط لكي يستخدم مهارة اللغة للتفاهم مع (أربابه)، هذا كل ما كان يهمه، لم تكن صحة نطق الكلمات التي تعلمها ومعانيها تعنيه. بالرغم من بدهية الفكرة؛ ولكني أدركت للتو عدم رغبة الجميع في تعلم اللغة العربية الصحيحة مثل أمي، وحين جلست أفكر في الأسباب التي تجعلهم لا يهتمون للأمر، لجأت للتحدث لعدد من العمال لئلا أكون مجحفةً في التحدث عنهم.

عندما يتحدث العمال بلغةٍ عربيةٍ ركيكة، وهو تعبير عن استخدام اللغة العربية بشكل غير صحيح، تسمى هذه اللغة في علم اللسانيات باللغة الهجين أو (pidgin language) وهي تنشأ بشكل تلقائي من اختلاط لغتين كوسيلة للتخاطب، وغالبا للتخاطب التجاري الذي يكون فيه عرض وطلب لخدمة ما، وقد ينظر لها العديد بأنها لغة تلطيفية، تسهل التواصل مع العامل، ولا يقصد بها إهانته، إلا أنني أود أن أشير إلى الجانب الذي يحمل قصصًا أخرى في طياته، حيث تختبئ العنصرية اللغوية كظلال مظلمة في العقل الجمعي والفردي لأفراد مجتمعنا.

يشعر بعض العمال بالإحباط لكنهم لا يعترضون، ما دام الآخر لا يكترث، وما دامت المهمة التي يرغب بها صاحب العمل تنفذ فلا يهم. يواجه أغلب العمّال صعوبة في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بشكل صحيح وواضح، ويمكن أن يشعروا بالعجز والاحتقان عندما لا يستطيعون التواصل بشكل جيد. مثلما يحصل مع غالبية العمّال في مراكز الشرطة والوزارات أثناء مراجعاتهم. غالبًا ما يفضّ طابور الانتظار دون توضيح الأسباب، فيعودون خائبي المسعى، وفي مواقف أخرى يُصرَخ في وجوههم فقط لعدم استطاعتهم التحدث بالعربية بشكل صحيح، وبالرغم من أن السبب يعود إلينا، إلى رغبتنا لأن يقتصر كلام العامل على الضروري الذي يخص العمل فقط بشكل ركيك، إلا أننا نبيح لأنفسنا أن نتمادى في الوقاحة جاعلين من الآخر نكتة، كما نمتنع عن الإنصات إليه إلى أن يجلب شخصًا يجيد التحدث أفضل منه ليشرح مطالبه لنا.

حسب العديد المحادثات التي أجريتها، وسرد والدتي لي عن كيفية تعلمها للعربية؛ فإن المخاطَب والمخاطِب يفهمان كل شيء بوضوح مهما كانت اللغة أجنبية، ووجدت ذلك جليًا في قصة نجيب أيضا، عندما دخل يومًا إلى المزرعة ووجد أن أربعًا من الأغنام قد ماتت، حيث كان سبب وفاتهم مشبوهًا بالنسبة له، فجرى مرتبكاً إلى (أربابه) ليلقي عليه الخبر بلغته المالايالامية، وحسب تجربته؛ فإنه يقول: “إن المخاطَب قد يفهم أي لغة؛ إن كان في حاجة إلى فهم الخبر، وبالعكس”؛ وكان على حق، فقد فهمه على عكس المرة التي كان يسرد له فيها عن بؤس حاله وتجاهله محتجاً بعدم فهمه للغة. إضافةً إلى كل ذلك، تخبرني أمي بأن زوجها السابق لم يكن يود أن يعلمها اللغة، حتى لا تكون لها أي علاقات اجتماعية محتملة، وكانت أخت زوجها كثيرًا ما تحشو رأس زوجها خوفًا من أن تتقن اللغة، وتعرف عن حقوقها، وتطالب بها. وعلاوة على هذا، يمكن أن نلاحظ كيف يؤثر استخدامنا للغة ركيكة في الحديث في دولة نجهل لغتها على شعورنا بالانتماء، وتوضيح مشاعرنا، واستيعاب كافة مفرداتهم التي قد تكون مليئة بالأسرار بالنسبة لسكانها، وحمالة للكثير من الاستعارات والرموز.

في حين أنه لابد للغة أن تكون مرآة للوجود الإنساني، أن تتجاوز حدود الأعمال والواجبات، تلامس أعماق الإنسان وتكشف عن جوهره البشري بالتواصل، لا بإلغاء نمو حياته الاجتماعية، وفهمه لواقعه من خلالها، لغةً تصوغ لحنًا يعبر عن وجودهم، تميل إلى التحليل، والتوسع، وبيان المراد قوله. كما أتى قول مختار الغوث في حديثه عن اللغة: “الناس لا يَحْيَوْن منعزلين في عالم الحس، وإنما توجههم لغة، هي وسيلة التعبير والاتصال بينهم. وهذا العالم قد بَنتْه -إلى حد كبير- بناءً غير واع عاداتُ اللغة.”[1] إن لمسألة اللغة الهجين التي صنعناها بغية إفهام الطرف الآخر ما يراد الحديث عنه أبعادًا عديدة، حاولت إيضاح بعضها والتذكير بها مع الإقرار أن هذه القضية وما يشبهها من قضايا المهمشين قضيّة يندر الاهتمام بها ولها أبعاد لم نصل إليها عمقًا، مع الأمنيات بعالم أكثر عدالة يستحق فيه الجميع لغة يعبر بها عن نفسه

[1] مختار الغوث، الحرب الباردة على كينونة العربية: اللغة هوية (١)، صفحة ٤٣.