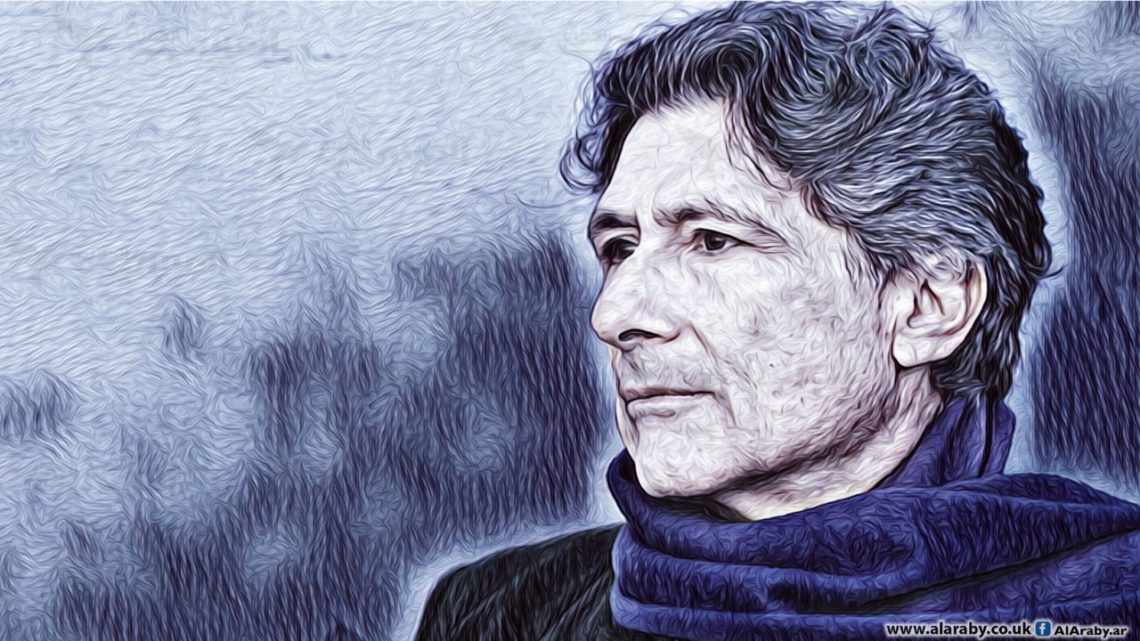

إدوارد سعيد، الأديب المفكر الناقد الفنان، يفاجىء المتلقين لسيرته التي تميزت بالعفوية وتعرية الذات، وبأنها عادية، ومشبعة بالتلقائية والصدق، خلافا للمتوقع الذي ينتظره المتلقي من أحداث غريبة مبهرة، خاصة إذا وجدنا أن صورة فلسطين التي كرّس وقته وفكره لتوضيحها للآخر كانت هي الأخرى عادية غير لافتة.

مفارقات كثيرة التقت في حياة إدوار سعيد، أولها ولادته في القدس على يد قابلة يهودية، وما قد يترك هذا في وعي الطفل والشاب والرجل لاحقا من تساؤلات.

إذا أضفنا لذلك حالة التهميش والإقصاء التي كان يلقاها طفلا من أقرب الناس إليه؛ أبناء عمومته، أدركنا ما ترسب في داخله من صراعات سينبني عليها تحديات مستقبلية أخرى.

“مع أبناء عمومتي كنت دائما ألهث لحاقا بالتوأمين الذين يكبراني بسبع سنوات؛ فلا استقلال لي ولا دور ألعبه إلا دور ابن العم الأصغر، يستخدمانني بين الحين والآخر كمكبر صوت ص 45.

تأطرت شخصية الطفل بعدم التفكير وكامل الانصياع والطاعة، يتلبس دور المُسْتَكِنِّ المستمع لحكاياتهم، حتى إذا ما انتقل إلى القاهرة مع أسرته، لازَمه هاجس الشعور الحاد بالوحدة الذي حاول أن يتحلل منه، وتأطر عالمه هناك في حدود سور المدرسة، والكنيسة، والنادي، والحديقة، هذا الحيز الذي اختصر عالم إدوارد سعيد طفلا حتى مرحلة متأخرة من عمر مراهقته.

إذا ما وقفنا أمام شخصية الأب في مذكرات إدوارد سعيد، والكيفية التي تواصل فيها مع ولده، أضفنا لبناء المفارقات مدماكا آخر في عمر الكاتب الذي رسم صورة لوالده لم تكن بالقدسية التي يجب أن تكون “..كان أبي يمتلك مجموعة من السيارات، أجاز لي التحدث مع اثنين من السائقين فقط، خلال ذهابه إلى العمل وإيابه منه، يُصرّ على الصمت الكامل، وعندما أرافقه يبدأ الرحلة من البيت في مزاج بيتيّ، مستجيبا لحديثي إلى حد ما، وقد يتكرّم عليّ بابتسامة إلى أن نبلغ جسر “بولاق”؛ وإذ ذاك ينكمش تدريجيا، ويصمت ثم يتناول أوراقا من حقيبته ويأخذ بمراجعتها… ثم لا يعود يجيب على أسئلتي، بل لا يكاد يعترف بوجودي، ويتحول إلى رب عمل مهيب، إلى شخصية ما لبثتُ أن كرهتها وخشيتها؛ لأنه كان يبدو أقل آدمية عن الرجل الذي يشرف على حياتي، هذا الأب الذي وعد طفله كثيراً أن يأخذه لأحد المهرجانات العسكرية لم يف بوعده، وأخلف وعده مراراً؛ فمزج في شخصيته، القسوة والصمت المطبق والعاطفة العجيبة، يربط هذه المتناقضات جميعاً بكرم أبوي مفاجىء ص 49.

وظن الفتى أنه محتجز داخل عالم صغير، خلفه عالم من السدود، أما الأب والأم؛ فقد تعاونا معاً بتصرفاتهما لكي يتمكن “إدوارد” الصغير من بناء هذه الفرضيات، بنظاميهما الإداري المتكامل الذي من خلاله يتحكمان بوقت إدوارد دقيقة بدقيقة، بنظام لم يترك لـ “إدوارد” غير فسحات انفراج نادرة، يستمتع بها، وتمنحنه الإحساس أنه منفلت من قبضة والده الذي رسم الفتى له صورة تمزج بين القسوة والصمت المطبق والعاطفة العجيبة ص54.

وقد ظلا يتناوبان على تحذير “إدوارد” من الاقتراب من الناس في الباص، والحافلة، ومن تناول المشروبات أو الأطعمة، وظلا يصوران للفتى أن بيتهما وعائلتهما فقط، هما الملجأ الوحيد في (زريبة الرذائل المحيطة بنا) ص 54.

لشدة ما وجد نفسه محمياً ومحتجزاً داخل ذلك العالم الصغير، الذي أشاده أهله؛ لازَم إدوارد سعيد شعور أن وراء حدود العادات والرحلات المبرمجة عالم يتأهب لاختراق السدود .ص49.

إذا ما وقفنا أمام منعطف آخر في حياة إدوارد سعيد، وجدنا أنه يحاول الخروج من أزمة طفولته ليقع في وهدة صراع جديد آخر من تناقضات “اللغة والدين والمكان”.

إدوارد، الذي يتعزى بالتأليف بغير لغته الأم، وجد نفسه يحكي لغة غير لغته متنقلا في أماكن كثيرة، ويعتقد ديناً مخالفاً لما يعتقدُ به المحيط من حوله.

إدوارد سعيد، المفكر الصادق مع ذاته، متعدد المواهب، الناقد والباحث الأكاديمي، يقارن نفسه لتأليفه بغير لغته الأم بـ “جوزيف كونراد” الذي صار معروفا على مستوى عالمي، وكتب هو الآخر بغير لغته -الإنجليزية- وهي لغته الثالثة بعد البولونية والفرنسية، وأبدع فيها أيما إبداع، وقد غادر وطنه وهو في السابعة عشر لفرنسا، أما “إدوارد سعيد”؛ فأمره مختلف، حيث الفارق بين الإنجليزية والعربية يتخذ شكل توتر حاد غير محسوم بين عالمين مختلفين، بل متعاديين؛ فاختبر الشعور بالغربة المزدوجة، فلم يتمكن كلياً من السيطرة على حياته العربية في اللغة الإنجليزية، ولا هو حقق في العربية ما تمكن من تحقيقه في اللغة الإنجليزية، وصارت هويته تتكون من تيارات وحركات، لا من عناصر متجذرة ثابتة .ص 8، أما الجغرافيا التي كانت في مركز ذكرياته عن السنوات الأولى من عمره والمرتبطة بالترحال بين محطات: القدس/ القاهرة/ لبنان، وما يكتنف ذلك من شعور الرحيل والوداع والوصول والشوق، والمنفى والحنين، هذه الأماكن المتعددة، شكّلت المدرسةُ فيها المشترك الأكبر، والمكان المميز، وكأنه بكتابة هذه المذكرات يحاول نفسياً تجسير المسافة زماناً ومكاناً بين حياته بين الأمس واليوم، دونما مناقشة أو تعليل، من أجل ذلك يسعىى أن يكون وفيّاً لتجربته وأحاسيسه وذكرياته، كما انطبعت على شغاف قلبه وسطرها عقله، ولو كانت مخالفةً لرأي البعض ممن تناولهم في هذه السيرة، ووصل الخمسين من عمره حتى تمكّن من التخلص من ملامح شخصيته السلبية، والخروج من مرض الحرج من اسمه المركب من لفظ أجنبي، وآخر عربي، والذي جعله يُحسّ أنه كالنير، يسبب له إرباكاً وقلقاً أمام الآخرين، وكان أول ورطة يواجهها في مجتمعه؛ فإذا عرفنا أن والده ووالدته لم يفتحا قلبيهما له، ولا يعرف عنهما الكثير، أدركنا عُمق الهوّة التي وجد إدوارد سعيد فيها نفسه، وظلّ صريع السؤال الملح عليه: من أنت؟ سعيد اسم عربي وأنت أمريكي ص 28.

عاش إدوارد سعيد حيرة الفلسطيني الذي لا يحيا في وطنه، والأمريكي الذي لم يولد بأمريكا، والعربي الذي يعيش في مصر، ويتعلم فيها اللغة الإنجليزية ليحيا قلقه الذي لازمه طارحا للسؤال بصوت عال: أنا من هناك، أنا من هنا، لست هناك ولست هنا.

فإذا أضفنا لكل ذلك ما شكلّته هزيمة حزيران من انعطافة حادةً في وعيه، أدركنا عمق التحوّل الذي جعلهُ يعيدُ النظر في ضرورة الالتفات نحو عروبته من جديد.