إني أتهم J’Accuse!!!

(المجال العام العماني ..ألى أين؟)

معركة الوجود بالنسبة للدولة السلطوية الحديثة في العالم العربي تتمثل بشكل أساسي في تركيز السلطات في يد مؤسسات الدولة والفصل ما بينها وما بين أي مظهر من مظاهر السلطة الشعبية سواء كان دستوريا أو اجتماعيا أو ثقافيا، بمعنى آخر زرع فكرة أن السلطة والمشروعية فقط تختزل في الأشكال المؤسسية الثلاثة : القضائي والتشريعي والتنفيذي، وهذا النزوع المؤسسي من قبل الدولة السلطوية الحديثة قد يكون مضللاً بالنسبة للتيار المدني بمختلف توجهاته اليسارية أو الليبرالية أو حتى قوى الاسلام السياسي المعتدل التي ترفع شعار الحداثة ودولة المؤسسات والقانون ، فيجد فيه كل تيار التقاء مع برامجه الساعية الى ترسيخ بنية التقدم ومأسسة أركان الدولة وانتشالها من حالة القبيلة واللامركزية. لكن كيف تتعزز دولة المؤسسات السلطوية على أرض الواقع ؟، وما هي أوجه القصور في هذا التوجه الذي لا يختلف من الناحية الشكلية عن النموذج الديمقراطي الحر الذي يدغدغ أحلام الساعين لتوطيد أركان الحرية والعدالة الاجتماعية, سيحاول هذا المقال المختصر تفكيك بعض جوانب هذه القضية في عالمنا العربي من خلال اعادة النظر في تشكل مفهوم القانون ومصادره، وما هي أهم الأطروحات الفكرية والسياسية الحديثة التي تصدت للانحرافات في المسيرة الديمقراطية وقدمت معالجة فكرية رصينة لإعادة القطار المدني الى مساره الصحيح. ثم على ضوء هذه الدراسات نحاول فهم طبيعة العلاقة بين السلطة والمجال العام في عمان من خلال أستقراء التطورات الأخيرة.

“أول خطوة مهمة على الطريق المؤدي للهيمنة الكلية هي بقتل الانسان القانوني في داخل الانسان” (1), هكذا تتبعت الفيلسوفة حنة آرندت جذور الدولة الشمولية مفككة بذلك أحد أهم أصنامها المعرفية، وهو أن القانون في ذاته معبر عن العدالة ,في حين ان القانون في الحقيقة ما هو إلا تعبير عن إرادة جماعية للأفراد قائمة على الأسس الأخلاقية، ومتى ما نزعت إرادة الأفراد فقد القانون أحد أهم مقومات وجوده. ويشير فردريك باستيا بوضوح الى ترابط فكرة القانون والعدالة في أذهان كثير من الناس بحيث يتصور أن كل ما هو قانوني فهو شرعي, وبالتالي تتولد نتيجة أن العدالة ناجمة عن القانون، وعليه يكفي استصدار قانون للعبودية والاحتكار حتى يغدو عادلا ومقدسا ليس في عيون المستفيدين منه فقط ,بل حتى الذي يرزحون تحت وطأة هذا القانون, لذلك رفض باستيا أن تكون فكرة القانون هي تعبيراً عن سيادة العدل وإنما تنحصر غايته في منع سيادة الظلم، نظرا لأن الظلم في الحقيقة هو من يملك وجودا ذاتيا والعدل في الحقيقة ما هو الا غياب الظلم(2), بهذا يكون مفهوم العدل أوسع من مفهوم القانون الوضعي الذي يحتاج أن يستند إلى إرادات وقيم عليا ليحقق جوهر العدالة, وسواء أكانت غاية انبثاق القانون هي نابعة من الحاجة لتمثل الحالة الخيرية الأولى للطبيعية الانسانية كما هي عند جان جاك روسو أو ترتد في غائيتها إلى الحاجة إلى كبح جماح الحالة الذئبية الأولى للطبيعة البشرية كما عند هوبز, فهي لا تنلغي الفكرة الأساسية في أن إرادة الأفراد الجمعية هي أصل القانون.

الإشكال التاريخي الذي مر به وطننا العربي أن حالة الدولة الوطنية الحديثة بمؤسساتها هي حالة طارئة ولدت من رحم الاستعمار ولم تأخذ نصيبها من النضج الزمني الذي ينتج من خلال التدافع الثقافي والحضاري للأفكار في المجال العام، وهو ما توفر للغرب خلال مسيرته الطويلة للوصول الى دولة الحريات والديمقراطيات الفاعلة، بل جاءت هذه الأفكار إلى عالمنا العربي وهو مسكون بشكل من التنظيم الاجتماعي والسياسي والقانوني والاقتصادي الذي يستند بمرجعيته لمنظومة تشريعية دينية ماضوية بخلاف بنى النموذج الغربي الجديد المنطلقة من العقلانية وأفكار عصر التنوير, وهذا التصادم شكل حالة من الانشطار والازدواجية في الفكر العربي المعاصر ولدت ميكانيزمات نهضوية ماضوية تميل للدفاعية تختلف عن الميكانيزمات النهضوية الغربية التي انتصرت للمستقبل. السبب الذي يرجحه محمد عابد الجابري في كتابه “إشكاليات الفكر العربي المعاصر” أن الحالة النهضوية العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ولدت في ظل وجود “الآخر” أي التهديد الخارجي الغربي، مما كسا الذات العربية المغلوبة بطابع التحدي لكن من خلال الانكماش بالماضي بخلاف بيئة القرنين السادس عشر والسابع عشر اللذين ولدت فيهما النهضة الغربية متحررة من كل منافس أو مضايق خارجي. فأصبح الغرب بالنسبة للحالة العربية هو العدو الذي يجب الاحتراز منه ومقاومته، وفي نفس الوقت هو المثال والقدوة في الحداثة ودولة القانون (3). تنعكس هذه الازدواجية بشكل واضح في مفهوم القانون الذي ترسخ في وعي الأفراد وفي شكل الممارسة من قبل مؤسسات الدولة. وهذا ما استخلصه الباحث ناثان براون خلال تتبعه لتطور المنظومة القانونية في مصر والخليج والتي رأى أن القانون فيها وضع لغاية ترسيخ السيادة وتشكيل “هياكل تطبق السياسات المعتمدة من الدولة” وهو ما حدا إلى “نظر كل من الحكام والمحكومين إلى القانون والمحاكم بعيون نفعية تماما” أكثر من كونهما بنية قيمية، وبالتالي ولد الازدواجية بين سيادة القانون والحكم بالقانون (4). انعكست هذه العقلية السلطوية بشكل واضح في عملية استصدار النصوص الدستورية في عالمنا العربي والتي هدفت الى “تنظيم السلطة دونما تقييدها”, ذلك ظاهر من خلال إطلاق يد السلطة التنفيذية في الدستور والغموض الذي يكتنف بنية النصوص الدستورية المتعلقة بصلاحيات باقي مؤسسات الدولة ومنظومة الحريات، وهو ما يراه ناثان براون شاهداً على خلل مفهوم “دستورية الحكم” الذي يقوم على احتمال انتزاع سلطة صك الأحكام الدستورية جزئيا من يد واضعيها وتسليمها الى بعض مؤسسات الدولة الأخرى تدريجيا (5).

في ظل هذا الإقصاء التام للدور المجتمعي عن منظومة التشريع الدستوري والقانوني, ظهرت فكرة الدولة ككيان متعالٍ على الوجود الفردي للإنسان العربي وبالتالي أي غياب لمؤسسات هذا الكيان يعني غياب فكرة القانون من الساحة العامة, بعكس نظيرتها الغربية التي اختمرت فيها القوانين وسط زخم اجتماعي متفاعل ساهم في غربلة هذه القوانين بحيث تواكب الترقي القيمي لعقل الإنسان الغربي, لذلك يصر دينيس لويد على أن القانون لا يمكن أن يكون بديلا عن سلم القيم، والتي بدون هذه القيم يمكن لأسوأ أشكال الظلم أن ترتكب باسم العدالة نفسها (6). لكن تظل هناك إشكالية التأثير الذي يمكن أن يلعبه الإعلام والدعاية التي تحتكرها السلطة السياسية والاقتصادية وقدرتهما على استلاب الرأي العام وتوجيهه لتحقيق غايات ذاتية في ثوب ديمقراطي براق, وهو المشروع الذي عمل على فضحه المفكر الامريكي نعوم تشومسكي لسنوات طويلة استطاع من خلالها تفكيك البنية الديمقراطية الغربية وتبيان الأثر الخطير للاعلام والدعاية في التأثير على الرأي العام وصناعة الاجماع Manufacturing Consent ) ) (7)(8), هذه العصا السحرية للإعلام المحملة بكل جماليات عصر الحرية والحداثة والديمقراطية بلغت حداً أصبحت معه أداة لإعاقة الديمقراطية نفسها من التشكل الطبيعي في بلدان العالم الثالث، وهو ما حدا بالمفكرين في الغرب لدق ناقوس الخطر والبحث عن علاجات موضعية أو كلية لكبح جماح هذا الانفلات المفاهيمي وطغيان المنطق الربحي والتسلطي على قيم الحرية والانسانية(9). وهو ما حذر منه لويد في نقاشه عن أخطار احتكار القانون فعلق قائلا ( فإن على فكرة القانون – في المستقبل- ألا تكتفي بالتمسك بالمسألة التكنولوجية لاعطاء القيم البشرية أثرها عبر الجهاز القانوني بل علينا أن نفكر بالوسائل التي يؤدي استخدامها إلى ضمان عدم نضوب معين الفكر وهو بعد في منبعه بحكم الرقابة الاحتكارية) (10)

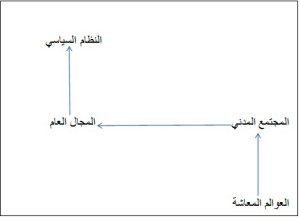

شكلت دراسات الألماني يورغن هابرماس في ستينيات القرن الماضي حول “المجال العام Public Sphere” في كتابه “التحول البنائي للمجال العام” بنية فكرية أعادت الاعتبار للجدل السياسي المستقل والنقد المجتمعي المفتوح الذي كان يشكل قوة دافعة للديمقراطيات والحريات في القرن الثامن عشر من خلال دورها في ترسيخ العقلانية التواصلية, يشير هابرماس أن هذا المجال العام تم اجتياحه لاحقا من قبل مؤسسات الدولة التي انحسرت بنيتها في أنساق مغلقة خرساء وصماء تمثل أجهزة فوقية متشيئة, بالتزامن تشكلت أنساق اقتصادية تحولت الى مؤسسات رأسمالية عملاقة تعمل من أجل مصلحة فئة متنفذة صغيرة مما أفقد الرأي العام استقلاليته ووظيفته النقدية الحرة (11). وفق هذا البناء الفكري للمجال العام من قبل هابرماس تشكلت صورة واضحة ذات صيغة تواصلية واضحة تفصل بين المجتمع المدني والمجال السياسي, وهذا المجال العام يعبر عن المصالح والمشاعر المتجذرة للطبقة الوسطى الفاعلة من خلال بنى اجتماعية مشتركة تربط فئات المجتمع وتتفاعل داخلها آليات التواصل العقلي التفاوضي بعيدا عن منطق الفعالية الغائية أو مساومات أصحاب السلطة الاقتصادية أو اعتبارات توازن السلطة السياسية, تتمظهر فكرة المجال العام في حلقات نقاش عامة في المقاهي, والصالونات الثقافية, والنوادي الأدبية والروابط الاجتماعية …الخ بحيث تكون آليات مركزية للتنظيم الديمقراطي الذاتي ، وأقرب لمدارس ديمقراطية مصغرة تعبر عن الارادة الجمعية للفاعلين الاجتماعيين المستقلين مما يساعد في تدعيم المؤسسات الديمقراطية الرسمية خصوصا خلال المراحل الانتقالية (12). وهنا لا يجب حصر المجال العام بممارسات منظمات المجتمع المدني (جمعيات ونقابات) بل حسب هابرماس هو فضاء عام واسع تتفاعل وتتواصل داخله منظمات المجتمع المدني والتشكيلات المجتمعية الأخرى التي تعبر عن العوالم الفردية المعاشة مع النظام السياسي كبنية فوقية تقع عليها مهمة التشريع وحل النزاعات العامة, وبالتالي يشكل المجال العام حلقة الوصل التي يمكن للمجتمع المدني من خلالها مناقشة وتداول الشأن السياسي العام ليس بغرض التعرف عليه ورصده فقط بل بالعمل على إعادة صياغته أيضا بصورة مقنعة ومؤثرة، لتكون إعادة الصياغة هذه وسيلة فاعلة للضغط على أجهزة القرار من خلال نموذج حيوي يوازن بين العقلنة السياسية والمشروعية الديمقراطية (13), مؤكدا بذلك على الفعالية التواصلية العقلانية كمخرج من اشكال الهيمنة على الرأي العام وانسابية المعلومات وبالتالي الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع وعزل كل ما من شأنه أن يساعد على تخليق ثقوب سوداء في الجسد السياسي او الاقتصادي للدولة.

تموضع المجال العام في اطروحة يورغن هابرماس (13)

في ضوء ما تم استعراضه سابقا ندرك حجم الخطر الذي يشكله التعدي المستمر من قبل الجهات النافذة في السلطنة على تمظهرات المجال العام في السنوات الأخيرة والتي عزز من حضورها أحداث 2011 وما رافقها , خلال هذه الأحداث وما بعدها انبرت عقول وطنية تحاول أن ترتفع بالنقاش والحوار العقلاني في شكل مبادرات ثقافية وتجمعات شبابية وصالونات ثقافية, لكن للأسف تم محاصرتها ومضايقتها باشكال مختلفة, وقد فصل الإعلامي سليمان المعمري في مقال له منشور على مجلة الفلق بعنوان ( عن الصالونات الثقافية ولعبة القط والفأر) أشكال هذا الحصار من خلال قمع كثير من المبادرات الفكرية والصالونات الثقافية ومحاربتها بدون سبب واضح (14), في حين يمد البساط لمبادرات ثقافية معينة معروف كيف تتقاطع مصالحها مع مصالح من يسعى لكي تسود نغمة خطاب إعلامي أحادي سعى الشعب لطي صفحته، يتم ذلك أيضا من خلال تكريس خطاب مضاد يزعم أن أي خروج عن هذه النغمة الأحادية هو نوع من الافتئات والمزاحمة لمؤسسات الدولة (الشرعية) المنوط بها وحدها الحديث باسم القانون وقيم المجتمع، وكل ما عداها فهو مغلف بظلال المصلحة الشخصية والأجندات الخارجية, وما يزيد الأمر تعقيدا هو تكرار صدور قوانين مهمة تمس صميم حياة المواطن وحريته ومستقبل وضعه السياسي والاقتصادي بدون أن يسمح لهذه القوانين أن تاخذ نصيبها من المشاركة والنقاش في المجال العام, وهو ما استغربه المحامي يعقوب الحارثي في مقالة سابقة له في مجلة الفلق بعنوان (تعديل النظام الأساسي بين الخفاء والعلن!) ووصفه الحارثي بأنه “أصبح سمة من سمات الجهات الحكومية المعنية ” واعتبر أن مشاريع تعديل القوانين الدستورية أو الحكومية يجب أن تخرج الى المجال العام لكي يسمح لأكبر شريحة من المعنيين والمتخصصين رتق أية قصور، وبالتالي يساعد على تحقق الصمود التشريعي وينال احترام الأفراد (15). ويشير الأستاذ سعيد الهاشمي في كتابه “عمان :الانسان والسلطة” أن بعد عام 2011 حصل “تفصيل قوانين على مقاس الرغبات الأمنية” وهو ما اعتبرة الكاتب ” تعديا واضحا وصريحا على حرية المواطنين وحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة” واستشهد بذلك على عدة وقائع فصلها في ثنايا الكتاب (16).

النقاش المحتدم حاليا في الوسط العام حول توقيت صدور تعديل قانون الجنسية؟ وما هي مبرراته؟ وهل هو يخدم جهود التحول الديمقراطي في البلد؟ شاهد آخر يدعم هذه الصورة التي درجت عليها السلطة في البلد, وبحصر المقارنة في مادة واحدة نالت الاهتمام أكثر من غيرها وهي المادة 13 من قانون الجنسية السابق الذي صدر بالمرسوم 3/83 والتي حددت الحالات التي تجرد المواطن من جنسيته العمانية, وبالخصوص هذه الحالة ( 2-كل من يثبت أنه يعتنق مبادئ أو عقائد لا دينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادئ أو العقائد) والتي عدلت صياغتها في القانون الجديد للجنسية الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014 في المادة 20 الى من يثبت أنة: (1-ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر مصلحة عمان), والتخصيص في قانون الجنسية القديم “بالمبادئ أو العقائد اللادينية” يفهم في سياقه التاريخي كيف أن الدولة احتاجت لهذا القانون في خضم صراعها مع التيارات اليسارية التي كانت تشكل التهديد الأكبر لوجود الدولة منذ بداية حكم السلطان قابوس في عام 1970, وهو ما تغير بعد صعود تيار الإسلام السياسي بشقيه المعتدل والمتطرف بعد أحداث الربيع العربي ليكون هذا التيار هو الهاجس الأكبر الذي يتطلب معه تغيير البنية القانونية لتوفير مزيد من المرونة لمحاصرته, وهذا النقد للتعديل في قانون الجنسية لا يعني بالضرورة أن تتخلى الدولة عن تحصين نفسها أمنيا وقانونيا ضد التيارات المتشددة التي باتت تهدد السلم والاستقرار في عالمنا العربي والعالم, لكن الخشية من الاستغلال السيء لهذه القوانين التي نسجت في مطابخ السلطة بعيدا عن أعين الشعب لتكرس مزيد من خنق الحريات والممارسات التي تعرقل النمو الصحي والسليم للمجال العام، وبالتالي عرقلة جهود التنمية السياسية والديمقراطية في البلد برمتها, والذي يعزز هذا التوجس هو ما شهدته دول الخليج في الفترة الأخيرة من ممارسات تم خلالها استغلال قانون إسقاط الجنسية في قمع الأصوات الحرة وممارسة أبشع أنواع الانتهاكات القانونية والجسدية بحقها. القلق الذي يسود الأوساط الشعبية من هذه القوانين له ما يبرره خصوصا أن الربيع العربي قد أفرز تيارات شبابية وطنية مختلفة الأطياف تؤمن بالسلمية والديمقراطية وتسعى جاهدة بكل إخلاص الى تحصين شعوبها من التطرف والاستبداد من خلال تكوين شراكات مع مؤسسات الدولة القائمة عن طريق استثمار المجال العام وفضاء التواصل الاجتماعي نحو مزيد من الحريات السياسية والإعلامية لتكوين مناخ ديمقراطي حر. هذه الصورة الحالمة أصبحت مهددة الآن أكثر من ذي قبل بصدور قوانين تحقق غايات غير واضحة قد تعرقل مشروع الاصلاح السياسي الذي كان وما زال أحد أهم الملفات التي تشكل عقبة نحو اكتمال دولة المؤسسات, هذا يعيد الى الأذهان ما ناقشته الأستاذة بسمة مبارك في كتابها ” التجربة الدستورية في عمان ” والتي عزت تأخر صدور المنظومة الدستورية في عمان لمدة 26 عاماً إلى التوجس الذي كانت تقيمة السلطة حينذاك وربطها بين تأسيس المنظومة الدستورية وقيام منظومة برلمانية, ثم عندما وجدت السلطة نفسها في وضع أمني حساس خلال أحداث عام 1994 والذي تفاقم أكثر مع انخفاض أسعار النفط الذي ولد الحاجة للدخول في تكتلات اقتصادية عالمية كمنظمة التجارة العالمية (التي كان من ضمن اشتراطاتها توفر منظومة دستورية حاكمة) سارعت السلطة الى استصدار النظام ألاساسي في عام 1996. على الرغم من أهمية هذه الخطوة الدستورية إلا أن تجاهل إدماج المجال العام واحتكار السلطة لعملية البناء التشريعي قللا من مفعولية هذا الخطوة، وهو ما أوصل الشارع الى حالة الانفجار في فبراير من 2011 فسارعت معه السلطة لإدخال بعض التعديلات على النظام الأساسي لامتصاص هذا الغضب لكن بنفس الطريقة التي تجاهلت فيها المجال العام سابقا ! (17).

عبارة “إني أتهم J’Accuse ” التي جاءت كعنوان لهذا المقال هي في الحقيقة عنوان رسالة كتبها الأديب الفرنسي أميل زولا للرئيس الفرنسي في عام 1898م في افتتاحية جريدة الفجر الباريسة (L’Aurore)لتكون بمثابة رسالة دفاع في القضية الشهيرة للضابط اليهودي الفرنسي ألفريد دريفوس الذي لفقت له الأوساط العسكرية تهمة التجسس لصالح ألمانيا, وساعدت ظروف الهزيمة التي تعرضت لها فرنسا من جارتها ألمانيا في تلك الفترة وتفشي روح العداء للسامية على دفع المحكمة في عام 1894م لإثبات تهمة الخيانة العظمى على دريفوس وعاقبته اولا بالاهانة عن طريق نزع رتبتة العسكرية في ميدان عام ثم بالنفي لأحد السجون المرعبة في الجزر الكاريبية, فجاءت رسالة “إني أتهم J’Accuse ” كصحوة ضمير للشعب الفرنسي ضد كل من يحاول أن يصادر حريات المواطنين باسم القانون لدواع أمنية أو سياسية او تاريخية, وأثمرت رسالة زولا في إثارة المجال العام الفرنسي الذي انقسم بشدة حيال القضية، وقامت نقاشات عميقة في داخل المجتمع الفرنسي ظلت تتفاعل لسنوات على مختلف الأصعدة السياسية والقانونية والأجتماعية لم تهدء الا مع تبرئة دريفوس وتغير كثير من القوانين, ظلت هذه القضية ماثلة في الوعي الفرنسي والعالم الحر كدرس صريح على كيفية تمكن الظلم أحيانا وممارستة باسم المصلحة الوطنية وكيف لعب المجال العام ممثلا في الصحافة والرأي العام والمثقفين (الكتاب والفنانين والأكاديميين) كسلطة فاعلة في مواجهة وتقويم هذا الاعوجاج القانوني والإنساني. في الخاتمة نقتبس الفقرة الأخيرة من رسالة أميل زولا “إني أتهم : ” أما بالنسبة للأشخاص الذين أتهمهم، فأنا لا أعرف أحدا منهم، وأنا لم أرَ أحداً منهم، ولا أشهد عليهم بسوء نية ولا كراهية. بالنسبة لي فهم مجرد كيانات، وكلاء ضرر على المجتمع, فالإجراءات التي أتخذها ليست إلا تدبيرا جذريا للإسراع في تفجير الحقيقة والوصول للعدالة, ولكن لدي شغف واحد : تنوير الذين تم حجبهم في الظلام، وباسم الإنسانية التي عانت كثيرا ويحق لها التمتع بالسعادة. رسالتي رسالة احتجاج نارية وما هي الا مجرد صرخة روحي… )

1- Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Meridian Books: The World publishing Company,1962, p.834

2- فرديريك باستيا, القانون, الأهلية للنشر والتوزيع,ترجمة منبر الحرية, 2012

3- محمد عابد الجابري, إأشكاليات الفكر العربي المعاصر, مركز دراسات الوحدة العربية, 2010

4- ناثان براون,القضاء في مصر والخليج: القانون في خدمة من؟,إصدارات سطور, 1997

5- ناثان براون, دساتير من ورق: الدساتير والسلطة السياسية, إصدارات سطور الجديدة,2010

6- دينيس لويد, فكرة القانون, سلسلة عالم المعرفة-الكويت, 1981

7- نعوم تشومسكي,السيطرة على الإعلام مكتبة الشروق الدولية, 2003

8- ديفيد بارسمان ونعوم تشومسكي ,الدعاية والرأي العام, مكتبة العبيكان,2004

9- نعوم تشومسكي, إعاقة الديمقراطية, مركز دراسات الوحدة العربية,2011

10- دينيس لويد, فكرة القانون, سلسلة عالم المعرفة-الكويت,1981, ص 308

11- Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT Press, 1991.

12- أرماندو سلفادور, المجال العام: الحداثة الليبرالية والكاثوليكية والإسلام, المركز القومي للترجمة, 2007

13- علي عبود المحمداوي, الاشكالية السياسية للحداثة: من فلسفة الذات الى فلسفة التواصل هابرماس نموذجا, منشورات الاختلاف,2011

14- سليمان المعمري, عن الصالونات الثقافية ولعبة القط والفأر, مجلة الفلق , http://www.alfalq.com/?p=6708 , 6 يوليو 2014

15- يعقوب الحارثي, تعديل النظام الأساسي بين الخفاء والعلن, مجلة الفلق, http://www.alfalq.com/?p=2826 ,1 اغسطس 2011

16- سعيد سلطان الهاشمي, عمان : الانسان والسلطة, مركز دراسات الوحدة العربية,2013

17- بسمة مبارك سعيد, التجربة الدستورية في عمان, مركز دراسات الوحدة العربية,2013

دراسة فخمة تستحق الاحترام ، اتمنى ان تكون بذرة لكتاب اشمل يضم الفكرة اعلاه