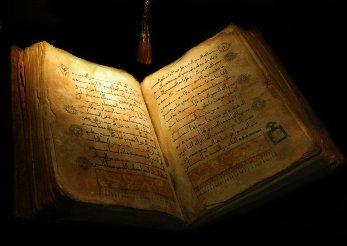

مظاهر التشابه والاختلاف بين النصّ الإلهي المقدَّس والبُنى الشعرية التي تتمظهر في الحكاية الشعرية، وما توحيه من تفاعل مزدوج، هو ما دفع النضر بن الحارث إلى وسم المكرورات القصصية في القرآن المجيد بأنها أساطير الأولين. وبهذا يكون النضر قد بنى وصفه للنص المقدَّس على فكرة التناص، سواء مع النصوص الدينية المنزلة بلغات مختلفة، أو الأفكار المحورية في النصوص البشرية التي تمثِّل الحيِّز المشترك للوعي الإنساني، بما يُعرف عند يونغ بـ” اللاشعور الجمعي” .

فإذا كان النصُّ الإلهي مُتجاوزاً لكلِّ محسوسٍ وماديٍّ من الأشياء والأفكار، فإنه يدعو في الآن ذاته إلى الإحساس بها، فالنصُّ يعمل في بيئته وواقعه، ويتفاعل مع تاريخ العقل البشري، بمعنى العمل في نطاق جدلية الوعي الإنساني مع تاريخه.

وتبدو فكرة القربان وإراقة الدماء ذروة المجد والتسبيح والولاء لله، وشعيرة من شعائر التعبُّد، والتعبير الديني عن العلاقة بين الأرض والسماء. فابنا آدم قرّبا قرباناً، وعبد المطّلب قرّب قرباناً افتدى به عبد الله والد الرسول الكريم، والمسلمون في الأضحى والحج يقدِّمون القرابين، قُربةً إلى الله، وفي الجاهلية كانت الأنثى عند بعض القبائل تُقدّم قرباناً.

بالقربان تُفتدى النفس البشرية في عالم الناس في كل الثقافات. ومن هذا العالم نقف عند قربانين، واحدٍ نظَّر له الإسلام في القرآن، وآخر صدح به الشعر الجاهلي. وقصة القربان هنا وهناك تتوازى على نحوٍ ملفتٍ يغري بالدرس.

ففي تاريخ الشعر الجاهليّ نقف على فكرة القربان متجسّدة في قصيدة الحطيئة، وفيها يصوّر حياة أعرابيٍّ يقيم في صحراء هو وعائلته المكونة من زوجته العجوز وابنه الوحيد. وفي تلك الصحراء يتفاجأ بقدوم أحد الضيوف، وتقتضيه أخلاقه العربية القيام بواجب ضيافته، لكنّه مُعدَم لا يملك ما يقدِّمه له فتعتريه الحيرة، ولكن ابنه يعرض نفسَه للذبح قِرىً للضيف. وبينما هما في حالة من الإقدام والإحجام وقد همّ بذبح ابنه، تبدو في الأفق بقرة وحشية، فيذبحها وينجو الابن من الذبح، ويصبح الموت سبيلاً إلى الحياة وتحقيق قيمة الكرم. وهذه هي القصيدة:

وَطَاوِي ثَلاثٍ عَاصِبِ البَطْنِ مُرْمِلٍ

أَخِي جَفْوَةٍ فِيْهِ مِنَ الإنْسِ وَحْشَةٌ

وَأَفْرَدَ في شِعْبٍ عَجُوْزاً إزَاءَها

حُفَاةٌ عُرَاةٌ ما اغْتَذَوا خُبْزَ مَلَّةٍ

رَأَى شَبَحًا وَسْــطَ الظَّـلامِ فَــــرَاعَهُ

وَقَالَ ابْنُهُ لَمَّا رَآهُ بِحَيْرَةٍ

وَلا تَعْتَذِر بِالعُدْمِ عَلَّ الذي طَرَا

فَرَوَّى قَلِيْلاً ثُمَّ أَجْحَمَ بُرْهَةً

وقال: هَـيَا رَبَّـاهُ ضَـيْفٌ ولا قِــــرىً

فَبَيْنَا هُمَا عَنَّتْ عَلَى البُعْدِ عَانَةٌ

عِـطَاشـاً تُرِيْدُ المَاءَ فَانْسَابَ نَحْــوَهَا

فَأَمْهَـلَهَــا حَـتَّى تَــرَوَّتْ عِطَــاشُهَــا

فَـخَرَّتْ نَحُوْصٌ ذَاتُ جَـْـشٍ سَمِيْنَـةٌ

فَـيَا بِشْرَهُ إذْ جَـرَّهـا نَحْـوَ قَــوْمِـــــهِ

وَيَـا بِشْرَهُم لَمَّـا رَأَوا كَلْـمَهـا يَدْمَــى

وَبَــاتَ أَبُـوْهُـمْ مِــنْ بَشَـاشَـتِـهِ أَبــــاً

بِتَيْهَاءَ لَـمْ يَعْرِفْ بِهَا سَاكِنٌ رَسْما

يَرَى البُؤْسَ فِيْهَا مِنْ شَرَاسَتِهِ نُعْمَى

ثَلاثَةُ أَشْبَاحٍ تَخَالُهُمُ بَهْما

وَلا عَرَفُوا لِلْبُرِّ مُذْ خُلِقُوا طَعْما

فَـلَمــَّا بَـــدَا ضَـيْفــاً تَـسَوَّرَ وَاهْـتَـمّــا

أَيَــا أَبَتِ اذبَحْـــنِي وَيَــسِّرْ لَــهُ طُـعْما

يظُنُّ لَنَا مَلاً فَيُوْسِعُنَا ذَمّا

وَإنْ هُـوَ لَـمْ يَذْبَــحْ فَـتَــاهُ فَـقَـدْ هَـــمّا

بِحَقِّكَ لا تَحْرِمْهُ تَاللَّيْلَةَ اللَّحْما

قدِ انْتَظَمَتْ مِنْ خَلْفِ مِسْحَلِهَا نَظْمــا

عـلَى أَنَّــهُ مِنْهَــا إلــــى دَمِهَـا أَظْـمـا

فَـأَرْسَـلَ فِـيْهَا مِــنْ كِـنَانَـتِـهِ سَهْــــما

قَـدِ اكْتَنَزَتْ لَـْمـاً وَقَـدْ طُبِّقَـتْ شَحْـما

وَيَـا بِشْرَهُـم لَـمَّا رَأَوا كَلْـمَهـا يَـدْمَـى

وَلَـْم يَغْرَمُوا غُـرْماً وَقَـْ غَنِموا غُـنْما

لِـضَيْفِهِمُ وَالأُمُّ مِــنْ بِـشْــرِهــا أُمّـــا

وهذه القصة الشعرية تتوازى مع فكرة القربان الإسماعيليّ الذي قدّمه إبراهيم عليه السلام، ووردت الإشارة إليه في الآيات القرآنية التالية:

قال تعالى: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ)(إبراهيم 37).

وقال تعالى في سورة الصافات: (فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (112))

وقال تعالى في سورة الذاريات: (هَلْ أَتاكَ حديث ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالوا سَلامًا قال سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قال أَلا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَقالتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قالوا كَذلِكَ قال رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ(30).

وقصَّة سيدنا إبراهيم عليه السلام تتنفس في شعر الحطيئة بكل موحياتها ودلالاتها، ولعل الحطيئة في تصويره الشِّعري يذلِّل ما عَصِيَ على التاريخ ذِكْرُه، ولكنه انتهى إلى الحطيئة في صورة أخبار أوشكت معالمها أن تنطمس عند أهل الذكر وعلماء الأديان والرواة، فالتقطتها ذاكرة الحطيئة في بيئته الجاهليَّة الَّتي تعلي بعض قبائلها من فكرة (الوأد) وتجعل منه قربانًا مقدساً للآلهة. ففكرة الوأد في بعض دلالاتها الاجتماعية والدِّينية معادلة لفكرة (الفداء) والتقرب بالأبناء إلى الآلهة طلباً لرضاها وغفرانها.

وأغلب الظن أن قصيدة الحطيئة الَّتي نحن بصددها هي مما قاله في الجاهليَّة قبل البعثة النبوية، وقد حرص الشّاعر على أن يُضمِّن شعره بعض الإشارات المرجعيَّة التاريخيَّة الَّتي استحالت إلى أساطير تتباين رواية أحداثها، لأنَّ ما بقي من الحدث الرئيسي لا يشكِّل معرفة واضحة المعالم، وإنَّما هي لُمَعٌ وإشارات تكفي لاستكناه الحدث الرئيسي والبناء شعرياً عليه.

والقصيدة من مبتدئها إلى منتهاها تتطابق تطابقاً تاماً مع ما ورد ذكره عن إبراهيم عليه السلام منذ أن ترك ذريته في الصحراء (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ). وهذا الوادي/ الصحراء هو عينُه المكان الَّذي أسكن فيه أعرابيُّ الحطيئة أهلَه :

وَطَاوِي ثَلاثٍ عَاصِبِ البَطْنِ مُرْمِلٍ بِتَيْهَاءَ لَـمْ يَعْرِفْ بِهَا سَاكِنٌ رَسْما

وَأَفْرَدَ في شِعْبٍ عَجُوْزاً إزَاءَها ثَلاثَةُ أَشْبَاحٍ تَخَالُهُمُ بَهْما

ولا أظن الحطيئة إلا قد رجع إلى ما بين يديه أو ما هو في ذاكرته من آثار الماضي السحيق والمنسيِّ، الَّذي جاء عليه القرآن. والذُّرية المذكورة في السِّياق القرآنيِّ(هاجر وإسماعيل) يقابلها في النَّصّ الشِّعري (العجوز) ويتأكَّد هذا في موضع قرآني آخر (وقالت عجوز عقيم).

فإذا ما مضينا مع القصيدة، دلَّنا النَّصّ الشِّعري أنَّ الحطيئة كان يقفو آثار النَّصّ الدِّيني القديم الَّذي يذكر (حديث ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ) الَّذين وفدوا عليه وحلَّوا. يقول الحطيئة:

رأى شبحًا وسط الظلام فراعه فلمّا بدا ضيفًا تسوَّر واهتمّا

ومن عادة النفس البشرية، إذا رأت خيالاً أو شبحاً أنْ تُوسوس ويُخالجها الشُّعور بالخوف والريبة، حتّى تتبين لها ماهيَّة هذا الخيال الطّارق، وعندها تركن إلى الهدوء والطُّمأنينة وتتَّخذ موقفاً بمواجهته ودرء خطره أو الاستئناس به. فالأعرابي في قصيدة الحطيئة (رأى شبحًا وسط الظلام فراعه) وكذلك إبراهيم عليه السلام (قال سلام قوم مُنكَرون) وفي موضع لاحق (فأوجس منهم خيفة).

ولكن الخيفة هذه، تستحيل إلى سلام وسكينة حين يعلم أنهم (ضيوف) ومن حقهم عليه أن يغمرهم بالكرم النبويِّ (فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين)، أما الحطيئة فيضع الأعرابي في ذروة الحيرة والارتباك ويملأُ صدرَه بالهمِّ، ويجعله في لحظة صراع مريرة مع ذاته، فهو لا يملك ما يقري به ضيفه، ممهِّداً بذلك لقصَّة ذبح إسماعيل عليه السلام بانتقالة فنية ودرامية تسوِّغ تناقض الرَّغبات وتصارعها في نفس الأب تجاه الابن:

وقال ابنُه لمّا رآه بحيرةٍ أيا أبتِ اذبحني ويسِّرْ له طُعما

وفي هذا البيت يتماهى الخيالي مع الواقعي، وتتبدد معالم الصُّورة الأصلية لتحل محلها صورة مُتخيَّلة، تحاول أن تسترجع ظلالها الَّتي صدرت منها في النَّصّ الأصلي. إنه نوع من الاستدراج الفنيِّ لحكاية الذَّبح. فإبراهيم عليه السلام في النَّصّ القرآني هو الَّذي يرى رؤيا يذبح فيها ابنه (قال يا بُنيَّ إني أرى في المنام أنّي أذبحك)، في حين أنَّه في نصِّ الحطيئة يطلب الابن من أبيه أن يذبحه قِرىً للضيف. وتتوازى هذه الثيمة الشِّعرية مع نص قرآني آخر يطلب فيه إسماعيل عليه السلام من أبيه تنفيذ الأمر الإلهي بالذَّبح (يا أبتِ افعل ما تؤمر) ولكن – أيضاً – الأعرابي لا يُؤمَر، وإنَّما ينزل الابن عند رغبة إرادة الكرم، وينهض بنفسه بمهمة (الفداء) والتضحية، بعيداً عن الخوف إلا خوف العار الَّذي سيلحق بأبيه، لو لم يكرم ضيفه. ولكن الأب (الأعرابي) رقيق الحاشية، يتردَّد في تحقيق مطلبه فينظر ويتفكَّر، ويكفُّ وينكص لبعض الوقت، وهذا ما يتوافق مع الطبيعة البشرية حين تتصارع في داخلها (عاطفة الأبوة) مع القيم الاجتماعية والدِّينية أو مع الإرادة الإلهية كما في قصَّة سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ إذ تذكر الأخبار وكتب التفسير أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد طلب من ابنه أن ينكبَّ على وجهه (وتلَّه للجبين) وأشاح بوجهه الكريم عن رؤية دم ابنه حين همَّ بالذبح. إنه الصراع بين نقيضين وضرورتين معاً:

فروّى قليلاً ثمَّ أحجم برهة وإن هو لم يذبحْ فتاهُ فقد همّا

وتقول المرويات في قوله تعالى: (إني أرى في المنام أنّي أذبحك) إن إبراهيم عليه السلام (رأى ليلة التروية في منامه، كأنَّ قائلاً يقول له إنَّ الله يأمرك بذبح ابنك هذا، فلمّا أصبح تروَّى في ذلك الصَّباح إلى الرَّواح، أمِنَ الله هذا الحلم أم من الشَّيطان فمن ثمَّ سُمِّي يوم التروية) تفسير الفخر الرازي ص 153ج 26.

وتكاد كفّتا الإحجام والإقدام تتعادلان، وتتصاغر الهِمَّة ويفتر العزم بحثاً عن مخرج ينتصر على جبروت الرَّغبات المملوءة بكأس الضَّعف الإنسانيِّ الَّذي يستقوي في لحظة دراميَّة على التَّجرِبة والابتلاء، طالباً بصمت خلاصاً من التكليف ومطالب تحقيق الرؤيا/الرُّؤية:

فبيناهما عنَّت على البُعد عانةٌ قد انتظَمتْ من خلف مِسحَلِها نظما

إن الأب والابن في جدال دائم إزاء لحظة الموت، يذوِّبان اللحظات المليئة بالدَّم القادم على نصل السِّكين، ويسعيان لحوار يستبقي الابن على قيد الحياة (فلما أسلما، وتلَّه للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.. وفديناه بذبح عظم).

كلاهما – خليل الله عليه السلام وأعرابي الحطيئة – همّا بالتنفيذ، الأول بترجمة الرؤيا والثاني بتنفيذ طلب الابن بالذَّبح، وكلاهما يُفتدى بذبيحة عظيمة. وقد سمِّي الكبش عظيماً لعِظَمه وسِمَنه على قول بعض المفسرين، وهو أشبه حالاً وصفةً بالأتان السَّمينة الفتيَّة في قصيدة الحطيئة:

فخرَّت نحوصٌ ذاتُ جحشٍ سمينةٌ قد اكتنزَتْ لحماً وقد طُبِّقَتْ شحما

وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد قضى حقَّ الله وخضع لإرادته ومشيئته، وانتهت حكايته مع ضيوفه بالسُّرور والرَّاحة لبشراهم له بإسحق عليه السَّلام، فإنَّ الأعرابيَّ هو الآخر قد استبشر بالجحش الَّتي امتلأت لحماً:

فيا بِشرَهُ إذ جرَّها نحو قومِه ويا بِشرهم لمـّـــا رأوا كَلْمَها يدمى

فباتوا كراماً قد قضوا حقَّ ضيفِهم فلم يغرموا غُرماً وقد غنِموا غُنما

وبات أبوهم من بشاشته أباً لضـــــيفِهم والأمُّ من بِشرِها أُمّـــــا.