على قدر اعتذاري ممن قد يثيرهم عنوان المقال عند قراءته للوهلة الأولى، الا أني في النهاية لا أراهن إلا على وعيهم وتقبلهم للإسقاطات الرمزية وتفهمهم لدلالية المعنى بعد أن يفرغوا من قراءة المقال كله، ومن لم يلتمس بدواخل نفسه تبريرا عقلانيا لمثل هكذا مقاربة التي يجدون فيها استفزازا أكثر من أي قيمة معرفية، فاني أراهن على مدى تسامحهم وسعة صدرهم لتقبل واستيعاب لمعة مختصرة بالعنوان، يعقبها تفصيل وايضاح لهذه الدلالة.

ورغم تقديري واحترامي لكافة الآراء الفكرية، التي تناول أصحابها من خلال شروحاتهم وتنظيراتهم المتنوعة، المختلفة والمتآلفة، وتقييمهم لما استقر عنه القرن الماضي من حال “الأمة” ، إضافة لتعليلاتهم أو اعتذراياتهم أو نقدهم لأحداث هذه الفترة الزمنية، باعتباره قرن الهزائم عند البعض، أو قرن بزوغ مشاريع نهضوية كبرى بأشكال وصيغ متباينة، ليبرالية، دينية، علمانية، عسكرتارية، أو باعتباره قرن التشظي والتجزئة، أو باعتباراه المرحلة الحاضنة لولادة ثورات الربيع العربي الذي شهدته عدة دول على نحو متفاوت مطلع القرن الذي أعقبه، أو …. إلى غير ذلك من التوصيفات والأحكام المطلقة أو المقيدة، إلا أنه وفي حال إعادة قراءة المعالم الكبرى للمائة عام الماضية، ومآل الأحداث والى ما انتهت إليه الطروحات والأفكار الكبرى فإن حكما مغايرا لكل ما سبق يمكن إطلاقه على هذه الفترة باعتبارها ليست أكثر من فترة توالد وتعاقب الأوهام، ولا شيء سوى الأوهام، والوهم بهذا المعنى هو إبليس، باعتباره نقيض الحق.

في مثل هذا العام من القرن الماضي، أي عام 1916، ثار العرب على العثمانيين بدعم وتحريض وتمويل من الغرب، وتحديدا من بريطانيا العظمى، التي أوهمت العرب ومن خلال صيغ حمّالة أوجه وقابلة للتفسير والتأويل على النحو الذي يشبع رغبة وأماني الموعود، بالتحرر من الاستبداد والأخذ بيده للدخول في زمن النهضة والتهيئة لمعايشة قيم الحرية والعدالة، تحت هذه المفاهيم ولأجلها شارك العرب وقاتلوا نيابة عن الانجليز، بأمل أن يكافأوا على هذا الانحياز على تحقيق أمانيهم بالصيغة التي توهمتها أنفسهم. الا أن حساب القوى الغربية المنتصرة وتصورها لنهضة العرب كان مغايرا تماما للصورة المتخيلة لدى الإنسان العربي، كان الغرب وبعد تخليه عن الصيغة الامبريالية في الاستعمار يتهيأ لتجربة صيغة مغايرة تحت عنوان انتداب أو وصاية، وهي مسميات لم تفض في النهاية الا عن مماثلة للتجربة الامبريالية الاستعمارية.

المهم أن العرب الثائرون أو الداعمون للثورة المتعطشون لانجازاتها عاشوا الوهم حتى نهايته رغم انكشاف الوجه الغربي وافصاحه بشكل واضح وصريح عن أهدافه، نجدهم يجتمعون عام 1919 في دمشق ليعلنوا أهدافهم وطموحاتهم بصورتها العليا: حرية، وحدة، ديمقراطية. والمهم في هذا الحدث أنه تحقق من دون أن يسبقه أو يرافقه أو يعقبه إعلان عن مشاريع أو أطر نظرية تفصيلية شارحة للكيفية التي سينتقل بها العرب من مرحلة التبعية التي استغرقتهم أكثر من 600 عام، جراء انتقالهم من وصاية الى أخرى زمن الأيوبيين ومن بعدهم المماليك ومن بعدهم العثمانيين دون أن يكون لهم أي دور أو حضور لافت طيلة هذه الفترة في منطقتهم وعلى أرضهم، والكلام هنا عن بلاد الشام والعراق ومصر تحديدا.

وفي غمرة الحماس الثوري والتعلق بحلم عربي والتصرف معه باعتباره حقيقة واقعة، في غمرة هذا التجاهل للحقائق الماثلة بدأ العرب وعلى نحو تدريجي يفيقوا من غيبتهم، ليكتشفوا أن الوحدة والحرية التي استقرت في الأذهان عبر الإيهام الغربي هي مسائل لم تكن حاضرة وجادة على الإطلاق فترة الحرب العالمية الأولى، وأن جوهر هذه الحرب دوافعها ومبرراتها، ومن ثم نتائجها ومآلاتها، كل ذلك كان تجسيدا لغاية وهدف غربي واحد ووحيد، ممثلا بتحقيق مصالح الغرب وصراعاته ومصالحه تحديدا، والتي تبلورت بشكل قانوني في القرارات الصادرة عن مؤتمر سان ريمو الذي حدد مناطق نفوذ القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، فرنسا وبريطانيا، مع إعطاء وعد لليهود بوطن قومي في فلسطين.

كانت صيغة الوعد الغربي لليهود مؤسسة على فكرة “أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض”. واللافت في التعاطي العربي مع هذه المقولة منذ صدورها والى اليوم، مع بالغ الأسف، أنه اتسم بقصور في الفهم وسذاجة في التعاطي، سواء كان في تعاطي السياسيين أو حتى المفكرين الذائدين عن الحمى الفلسطيني، فانصرف الجهد الذهني إلى تأكيد حقيقة أن فلسطين لم تكن خالية من أهلها ولا في أية فترة زمنية، وأن التواجد الفلسطينيين على أرضهم يرجع لآلاف السنين، ونشطت على الأثر البحوث العربية والفلسطينية في علوم الأركيولوجيا لتأكيد هذه الفكرة، علما بأن المغزى الحقيقي لهذه العبارة لم يكن للحظة الفهم المتسرع الذي توصل إليه العرب ولا زالوا مصممين عليه إلى الآن. إن مغزى هذه المقولة أكثر عمقا وأشد خطورة معناه ببساطة متناهية أن الفلسطينيين، ومن ورائهم شعوب المنطقة العربية، لم يرتق حضورهم ووجودهم بعد إلى مرتبة يبلغوا فيها صفة شعب وفقا للتعريف السياسي والاجتماعي المعاصر للكلمة، باعتبار أن صميم فكرة الشعب تكمن في وجود عقد اجتماعي بين المواطنين أنفسهم من جهة، وبين السلطة السياسية من جهة أخرى، وهي مسألة لم تتحقق إلى اليوم في أي بقعة من العالم العربي. وبالتالي فإن المنظور الغربي القديم، وكذا الحديث، إلى الشعوب العربية يطلق من أساس فكري مؤداه أن سكان المنطقة العربية لم يرتقوا بعد إلى مرتبة شعب أو شعوب، وعلى هذا الأساس يتم التعامل.

أصيب القوميون العرب بفجيعة مدوية وهم يرون أحلامهم بالوحدة والمملكة المتحدة تتهاوى أمامهم كسراب زاهية ألوانه، وعلى أنقاض انهيار هذا الوهم تولد وهم جديد، من خلال بروز أفكار مغايرة ومناهضة للفكر القومي وانتعش الفكر الجديد وأخذ فرصته في الظهور وبقوة في ظل فراغ ثقافي بعد الضجيج الذي استغرق المنطقة فترة تقارب عشرة أعوام ولم يفض إلى شيء، تتمثل هذه التجربة في الحركة التجديدية التي تزعمتها رموز فكرية وأدبية كبيرة في مصر ولبنان والعراق على وجه التحديد، وكان أبرز وجوه هذا التيار عميد الأدب العربي الذي صاغ في كتابه “مستقبل الثقافة في مصر” صادر عام 1938، والذي جسد فيه ثقة مطلقة بالتجديد العربي على النمط الغربي انطلاقا من أسس العدالة والثقافة والديمقراطية، وكانت ثقته بما يطرح شبيهة بثقة القوميين من قبله بما يروجوا له من أفكار وصور متخيلة. وبخلاف الدعوة القومية السابقة فان خطاب هذه المدرسة للعرب تأسس على قاعدة أن يبني العرب أوطانهم كل وفق طاقاته وقدراته ومواهبه، والقبول بل والانسجام مع الحقيقة السياسية الماثلة وهي أنه ومنذ الآن لا وجود لدولة قومية جامعة، وأن ليس هناك سوى دولا مجزأة. المفاجأة في هذا الطرح أن فجيعته ومصابه بما طرح لم تكن بحال أقل من فجيعة جيل القوميين بتجربتهم، حتى أن عميد الأدب العربي، رمز التغريب والتجديد الليبرالي في وقته، بلغ فيه التشاؤم والشعور بالخيبة لكل ما بشر به، فصاغ خيبته هذه بل وغضبه على عموم النظام والفكر الليبرالي في روايته “المعذبون في الأرض” التي أقرت على نحو غير مباشر فشل الأفكار والطروحات الليبرالية في معالجة المشاكل الكبرى للمجتمعات العربية، وبالأخص المجتمع المصري، حيث غياب العدالة الاجتماعية وتفشي الفقر والجهل، باعتبارها ظواهر عصية على الحل.

في أواخر أربعينيات وأوائل خمسينيات القرن الماضي، ومع توالي الخيبات والانكسار المادي والمعنوي، دخلت عموم المنطقة في أتون مرحلة اتسمت بالعنف وشيوع الإرهاب، فترة شبيهة نوعا ما بفترتنا التي نمر بها الآن. في تلك الفترة تبنى المعظم العنف كنهج وأسلوب في التعاطي مع الآخر، السلطة والمعارضة وحتى الناس العاديين. ففي سبيل الاحتفاظ بالسلطة تغول رجال الحكم في إصدار أحكام الإعدام والاغتيال لزعماء سياسيين معارضين بغض النظر عن اتجاهاتهم: “حسن البنا إسلامي من مصر، أنطون سعادة قومي عربي من لبنان” وغيرهما كثير، ومقابل عنف السلطة تبنت المعارضة نهجا مقابلا فتوسعت في الاغتيالات السياسية لمن تعتبرهم مسؤولين عن هزيمتهم وتردي أوضاعهم فشهدت المرحلة اغتيال الملك الأردني عبدالله بن الحسين، ورئيس وزراء لبنان رياض الصلح ومن قبلهما اغتيال رئيسين للوزراء في مصر: أحمد ماهر ومحمود النقراشي، وعمت المنطقة حالة من الانفلات الأمني وانتشار للفوضى وتزايد معدلات الإرهاب، وكان العمل العنفي الأخطر هو حريق القاهرة عام 1952، والذي استغرق 12 ساعة والنار تلتهم منازل ومحلات وممتلكات القاهريين.

ونتيجة لفشل السياسيين والمفكرين المتراكم في تحقيق أحلام وطموحات الناس العاديين، وفي سبيل مواجهة حالة الغليان التي عمت الشارع العربي، تدخلت في هذه المرحلة، وابتداء من عام 1952، الجيوش العربية بصيغة المنقذ والمصلح والجهة القادرة على وقف حالة الانهيار التي تعم الأمة. بروز الجيوش على الساحة لم يكن بصيغة إعادة الاستقرار والهدوء وضبط الأمن فحسب، بل جاؤوا بصيغة أنهم قادمون ليبقوا، وأخذ العسكر ومن خلال أكاديميين ومفكرين موالين لهذه الطبقة بطرح مشاريع وأفكار اجتماعية وسياسية، فاتخذوا موقفا معاديا من كافة الأحزاب والتيارات السياسية إلا ما توافق معها وأذعن بالتبعية، ودخلت المنطقة في مرحلة تعطلت من خلالها كل أوجه الحريات في سبيل نجاح البرامج الاجتماعية الموعودة، والأهم الإعداد الجمعي للمواجهة الكبرى مع العدو الصهيوني وهزيمته.

قرابة عشرون عاما وعسكر العرب يحتكرون السلطة، وآلتهم الإعلامية تعد بالنصر وتحقيق الرفاه، وتمني النفس العربية بوعود وفترة زاهية تعقب هذا المرحلة، وانساق الحلم العربي وراء هذه الوعود ووضع فيها ثقته وآماله، ولم يحاول الوعي العربي لوهلة أن يتحسس أوضاعه وينظر لواقعه، فلم يكن ينظر لواقعه وحاضره بقدر تطلعه إلى المستقبل الموعود، ليفاجأ الإنسان العربي في النهاية بضربة شديدة الإيلام تقع على رأسه وتنبهه من أوهامه ورهاناته الخاطئة، وعلى وقع هزيمة 1967 المدوية دخل هذا الإنسان في مرحلة جديدة من مراحل الغيبوبة والإيهام.

وفي فترة السبعينيات، التي يمكن توصيفها باعتبارها فترة الافتراس، عندما تمكنت السلطة من مجتمعاتها وأخذت تقضم أجزاءها بشكل منتظم، بقي الخطاب العربي في تلك الحقبة يراوح مكانه، تتوزعه أحلام القومية أو الليبرالية أو الاشتراكية، مع استمرار لحكم العسكر في عدد من الدول العربية، لكن إحساس الوعي العربي بذاته بدأ يتلاشى في ظل أحكام عرفية مفروضة عليه بدعوى مواجهة العدو الصهيوني الذي حملته الأنظمة سبب تباطؤ وفشل كل برامج الإصلاح والتنمية وتعميم الديمقراطية، باعتبار أن الجهود كلها والطاقات كافة انصرفت باتجاه مواجهة هذا العدو، واشتغلت آلة الإعلام العربي لعقود لاحقة على هذه النغمة، ليكتشف الجميع لاحقا زيف هذا الترويج وكذبه، وانكشاف حقيقة أن إسرائيل لم تكن يوما من الأيام بمنزلة العدو لهذه الأنظمة التسلطية، التي لم يكن لها من هدف سوى البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، ولم يكن هذا ليتحقق إلا من خلال تعطيل الحياة الديمقراطية وتشتيت جهد المعارضة ومتابعتها أمنيا والتضييق عليها ما أمكن.

توافق انكشاف كذبة مقاومة السلطات العربية وممانعتها لإسرائيل مع تبدل واضح في معالم الفعل السياسي على الخارطة الدولية، وأخذت منذ الثمانينات تبرز مفاهيم اقتصادية وسياسية جديدة مؤذنة بانتهاء الحقبة الباردة، وأن العالم متجه نحو تعميم الديمقراطية والعولمة والتعامل مع العالم باعتباره قرية كونية. وكان على السلطات العربية الموالية للغرب مواكبة هذا التغير، والظهور بشكل مغاير وبلون مختلف، فبدأت إشاعة فكرة الانتقال إلى التعددية السياسية بمبادرة من النخب الحاكمة ذاتها، وهذه الدعوة لم يكن مبعثها للحظة حب الديمقراطية، بل حب الاحتفاظ بالسلطة من خلال التكيف مع التغيرات الدولية، ودخلت المنطقة منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي فيما أطلق عليه بمرحلة ” التحول الديمقراطي”، وشهدت المنطقة تجارب انتخابية برلمانية متعددة، إلا أن تحولا حقيقيا لم تشهده أي من هذه الدول، لتبقى مجمل العملية بمثابة تنازلات قليلة بذلتها السلطة أتاحت خلاله هامشا محدودا من الديمقراطية. واللافت في الأمر أن صيغة هذا الهامش قد أنجز بالكامل من قبل السلطة، وفي غياب حقيقي للقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، وبالتالي لم يكن مفاجئا بعد انقضاء هذه المرحلة أن تصنف عموم الدول العربية باعتبارها الاستثناء الدولي الوحيد الذي لم يحقق مكتسبات حقيقية نتيجة تعرض العالم لما أطلق عليه اصطلاحا” الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي”، في حين حققت معظم الدول التي تعرضت لذات الموجة مكتسبات حقيقية شملت دولا في وسط أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، ليتبدد وهم عربي جديد مؤداه أن سلطته ونظامه قابل للإصلاح.

ماذا بقي من القرن العشرين بعد التحولات وما واكب كل تحول من تبدد وهم جديد؟ لم يبق إلا العشر الأواخر منه، عقد التسعينيات، الذي رافقته بالضرورة حزمة من الأوهام لكي يودع به العرب مئويتهم على النحو الذي استقبلوها به. أبرز مظاهر هذه المرحلة: أن جيلا جديدا من الحكام العرب تولى مقاليد السلطة، وكان هذا الجيل امتدادا طبيعيا للجيل الذي سبقه، وشمل هذا التحول دولا مثل:” قطر، الاردن، سوريا، البحرين، المغرب”، وواكب هذا التغير الهام، تغير لا يقل عنه أهمية ممثلا هذه المرة بالتحول الاقتصادي العالمي وليس التحول الديمقراطي، وعرف التحول الجديد اصطلاحا بـ “النيوليبرالي”، ومن خلاله طفت على واجهة السلطة في كافة الدول العربية تقريبا طبقة رجال الأعمال، الذين بات حضورهم ضروريا في صدارة المشهد السياسي، وتوطدت علاقة بين الحاكم وبين هذه الطبقة التي هيمنت على مفاصل الحياة الاقتصادية وغدا هناك ما يشبه التعاقد بين الفئتين في سبيل اقتسام المغانم الوطنية، سواء عبر اقتسام الثروات والسمسرة من خلال خصخصة القطاع العام لصالح شركات دولية، وبذا جرى استلاب آخر مقومات بقاء ووجود الإنسان العربي.

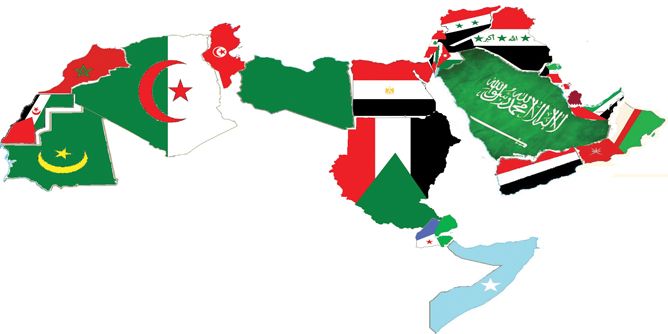

أري أنكم أول من يدعو بالتفرقة أو أن هناك جهل لمواقع الدول خريطة المغرب منقسمة إلي تلاته دول