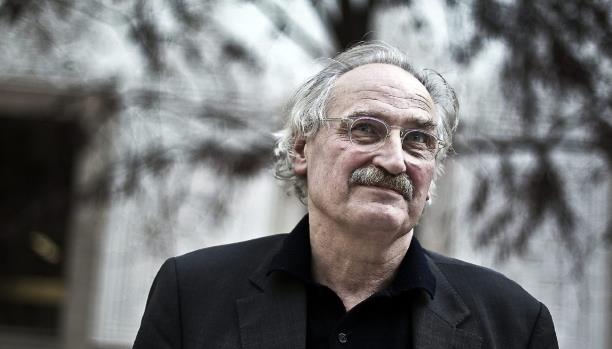

نشأة وتجديد الاشتراكية لدى الفيلسوف الألماني أكسل هونيث

الكتاب: فكرة الاشتراكية

المؤلف: أكسل هونيث

الناشر: Polity Press , 2017

عدد الصفحات: 145

لغة الكتاب: الانجليزية

مقدمة :

يسعى الفيلسوف الألماني أكسل هونيث(1949م) على مدى أربعة فصول في عمله الجديد لإعادة الاعتبار للاشتراكية، وذلك عن طريق تتبع أصولها الفكرية، والتاريخية التي أدت لظهورها، وعلاقتها بالثورة الفرنسية من جهة والثورة الصناعية من الجهة الأخرى، وهو يذهب كما الحال في معظم مؤلفاته السابقة الى البحث في الجذور التاريخية للفكرة، واستخلاصها من أعمال الفلاسفة السابقين والمؤسسين للفلسفة الأوروبية تحديداً.

ينتمي هونيث للجيل الثاني من مدرسة فرانكفورت النقدية، وهو منذ فترة طويلة يدير معهد الأبحاث الاجتماعية في فرانكفورت خلفا ً للفيلسوف الألماني هابرماس(1929م)، حيث نجد لديه الكثير من الأعمال الفلسفية المختلفة، التي تُعتبر تجديدا ً هاما ً وحيويا ً في مسار مدرسة فرانكفورت، ذلك ان الانعطافات التي قام بها هونيث في أعماله السابقة، جعلت هذه المدرسة تكتسب أهمية متزايدة يوما ً بعد يوم، وهذا يعود الى عدم اقتصارها على الجانب الاقتصادي كما هو الحال مع مؤسسيها، بل أخذت الأعمال الجديدة وجهات فلسفية مغايرة، كما هو الحال في عمله السابق “الصراع من أجل الاعتراف” 1996م، والذي استمد فيه خطه التاريخي والفلسفي من أعمال الفيلسوف الالماني هيجل. تتسم أعمال هونيث بالاقتضاب الشديد والتقشف الكبير في عرض الأفكار وتتبعها، مثلما هو الحال لدى الكثير من الفلاسفة الألمان، ووجود الجمل الطويلة المُركبة، غير ان الكثير من أعماله قد أثارت وجهات نظر كثيرة، ونقاشات مستفيضة في هذا الشأن.

يصدر هذا العمل في وقت حرج تمر به الاشتراكية، حتى أصبح الحديث عنها يُقابل بالغرابة والاستهجان، فخارطة الدول الاشتراكية والأفراد المُناصرين لها يتقلصون بشكل ٍ مستمر، ومتزايد، لذلك يُمثل هذا العمل من ناحية توقيت صدوره، ومؤلفه على حد ٍ سواء، كغُرفة إنعاش لهذه الفكرة، وكإعلان تصحيحي للكثير من الافكار المرتبطة بتاريخها الشائك والمعقد، الأمر الذي جعل من الفيلسوف الألماني يتطرق للكثير من المسائل الراهنة، محاولا ً تأصيلها، والعودة بها لمؤسسي الاشتراكية الأوائل باختلاف جنسياتهم، وتياراتهم، وتداخل الحدود الجغرافية بينهم، ساعيا ً لتقديم صورة مغايرة لكل ما لحق بها من انحرافات ٍ وخروج عن مسارها.

أصل الاشتراكية والحرية الاجتماعية:

يبحث هونيث في الفصل الأول عن الجذور الفكرية واللغوية للاشتراكية، حيث يعتبرها بمثابة “مُنتج فكري للتصنيع الرأسمالي”(ص6)، غير انها كمفردة قد وجدت في الخطاب الفلسفي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على يد احد اللاهوت الكاثوليك في سياق حديثه عن “القانون الطبيعي” بوصفه مفهوما ً خطيرا ً. كما أن هذه المفردة قد تم النظر إليها في تلك الفترة كأحد الحاجات البشرية في الاجتماع بعيدا ً عن الوحي الإلهي، حيث اتسع استخدامها لتصل للنصوص القانونية في نهاية القرن الثامن عشر، لتصبح لاحقا ً كاتجاه يطالب بالقوانين الطبيعية المبنية على القوانين البشرية في بناء المجتمعات.

مع الثورة الفرنسية بمبادئها الثلاثة التي نادت بها: الحرية، المساواة، والأخوة، بدأت المطالبات الأخلاقية لنظام ٍ اجتماعي بإمكان الجميع من خلاله تطوير المجتمع، والبحث عن تقدمه، ففي تلك الفترة وتحديدا ً في العام 1830م، أصبح الكثير من المفكرين والناشطين يطلقون على أنفسهم “اشتراكيين” وهي تلك التي تأسست بفضل الثورة الفرنسية.

تولدت بعد الثورة الفرنسية اتجاهات مختلفة لثلاثة مفكرين، تمثلت لدى روربرت أوين في انجلترا (1717م- 1858م) وفي فرنسا سان سيمون (1760م-1825م) وفورييه(1772م-1837م)، حيث قامت اطروحاتهم الأساسية على ان النظام الاجتماعي ما بعد الثورة يقود للغضب والحنق،وذلك نتيجة لتزايد الاسواق الرأسمالية والتي حرمت نسبة كبيرة من الشعب من الحصول على حقوقهم الأساسية والتي قامت لأجلها الثورة. لذلك استخدم النشطاء الثلاثة تعابير مختلفة، ولكنها متقاربة للتعبير عن الاوضاع المزرية التي يعيشها العُّمال في تلك الفترة من قِبل أصحاب العمل بما يشمله من تعسف في المعاملة، وعدم وجود حقوق كافية لهم، واستغلال كبير من قبِل صاحب العمل.كما ان هناك الكثير من الاتجاهات والتعريفات المختلفة التي ركزت بشكل ٍ أساسي على “توزيع الموارد” دون الذهاب لأبعد من ذلك عند البعض، كما هو عند جوزيف شومبيتر وجون ستيورات ميل، غير ان فورييه قد ركز على “ضرورة تبادل الخيرات للطبقات الدنيا والتضامن مع الغرباء”(ص10).

مع الموجة الثانية لعلماء الاجتماع كان من الضروري إعادة النظر في مفاهيم الثورة الفرنسية وهو ما نجده لدى برودون ولويس بلانك، حيث حاولا حل القصور في هذه المفاهيم مثل مفهوم الأخوة الذي انتقداه بسبب توسع اقتصاد السوق الأمر الذي يؤثر بشكل ٍ كامل على فهمنا للحرية التي تقل بسبب ارتفاع المصلحة الشخصية، مما يعني ضرورة الحديث عن مفهوم الحرية الاجتماعية في هذا السياق، وهو الامر الذي نجده لاحقا ً لدى كارل ماركس الشاب، والتأثير الهيغلي عليه بشكل ٍ واضح. فالمجتمعات الاشتراكية تختلف عن غيرها من المجتمعات من حيث ان المصالح والطموحات متشابكة (ص19)، ومتداخلة في نفس الوقت، ففي الحالة الأولى تتحقق الاهداف بالتعاون، في المقابل نجد ان المجتمعات الرأسمالية تعتبر المصلحة الشخصية هي الهدف الاول والأكبر فيها.

في ختام هذا الفصل، يصل هونيث الى أن جذور فكرة الاشتراكية تأتي من أن “مستقبل المجتمعات سيكون قائما ً بالكامل على مفهوم التضامن”(ص25)، وهو ما يعني بأن كل شخص يُكمّل الآخر، ويقوم التعامل بين الجميع على أساس المساواة، كما ان على التعامل بين الجميع ألا يقتصر على بعضهم البعض، بل ينبغي ان يكون لبعضهم البعض.

الحركات الاجتماعية والديمقراطية الاجتماعية:

في الفصل الثاني من هذا العمل يتطرق هونيث من جديد لمفهوم الحرية الاجتماعية، وبشكل ٍ خاص بطريقة ٍ مختلفة عن الحرية الفردية، حيث نجد ان مفهوم الحرية الاجتماعية يختلف جذريا ً عن مفهوم الجماعاتية، كما يتطلب وجود مجتمع اشتراكي يتضامن فيه البعض مع الآخرين للآخرين، بعيدا ً عن المصالح الشخصية المنتظرة، وهو ما نجده متجسدا ً في الحركات الاجتماعية التي لا تبحث عن الحقوق الأنانية والفردية، بل تطالب بالحقوق الجماعية التي تشمل جميع أفراد المجتمع، بعيدا ً عن معرفتهم ببعض بالمعنى التقليدي والمباشر، بل تتكون هذه الحركات بسبب عمومية المواضيع، ورغبة مناصريها في الدفاع عن الحقوق الجماعية، بعيدا ً عن الرغبات الفئوية، الأمر الذي جعل الحركات الاجتماعية تتبنى الكثير من قضايا ومواضيع العُمال، وحقوقهم المختلفة، مما أدى لاحقا ً لبروز مصطلح “المجتمع المدني” لدى ماركس والمستمد من هيغل وتحديدا ً في عمله المحوري “فلسفة الحق”، حيث نجد اننا امام تقسيمين أساسيين للمؤسسات والحياة العامة، وهي: المجال الإقتصادي بما يعنيه من عمل وانتاج، والحياة السياسية التي تنشط فيها الحركات الاجتماعية وبالتالي من الممكن عن طريقها مراجعة الحريات الإجتماعية ومفهوم التضامن في المجتمع وإعادة تنظيمه من جديد، والدفاع عن الحقوق الجماعية المختلفة، مما يعني بأننا امام مجتمع يتضامن مع بعضه البعض، ويساند كل فرد فيه الفرد الآخر، ويتبنى القضايا العامة بحيث نشهد نوعا ً مختلفا ً من العلاقات البشرية التي تُغلّب المصالح العامة على الأنانية الفردية. بعد عقود من الزمن وتحديدا ً بعد الحرب العالمية الثانية أصبح من الممكن الحديث عن الديمقراطية الاجتماعية كما هو الحال في ألمانيا(ص36)، حيث امتد ذلك ليصل للمجال الاقتصادي الذي كان معُتمدا ً، وقائما ً بشكل ٍ كبير على المنافسة لتحل محله التعاون.

من المهم في هذا السياق، الحديث عن مساهمات كارل ماركس الأساسية في تقدم الرؤية الاشتراكية، فهو قد ساهم برؤيتين هامتين، حيث تجلت الرؤية الأولى بتأثير من هيغل وبرودون عليه، وتحديدا ً في ان :محُرّك التنمية الاجتماعية يمكن في الصراع بين الطبقات الاجتماعية التي تقود للتقدم”(ص44)، في حين أن الرؤية الثانية تأثرت باطروحات سان سيمون، تذهب الى وجود “خطية أو حتمية لتقدم المعرفة العلمية”(ص45)، وهو ما يعني بأن التقدم البشري مرتهن بزيادة قدرة الإنسان للسيطرة على الطبيعة، وهذا يقودنا الى ان هذه الرؤية من الممكن أن تساهم في حل تناقضات الرأسمالية، وجعل الرؤية الاشتراكية كحتمية تاريخية ممكنة التحقق مستقبلا ً.

في ختام هذا الفصل يوضح لنا هونيث أسباب عدم جاذبية الأفكار الاشتراكية في ظل التقدم العلمي، والذي بدأ تحديدا ً في الفترة من سبعينات وثمانينات القرن الماضي، حيث جرت محاولات مختلفة لإعادة إحياء هذه الأفكار على يد بعض المفكرين لكنها لم تصل لنتائج جيدة، الأمر الذي يستلزم القيام بتوضيح النقد الاشتراكي للاقتصاد الرأسمالي في الفصل القادم وذلك لفهم المطالب الاشتراكية من جهة، وتوضيح الحتمية التاريخية من الجهة الأخرى.

التجربة التاريخية للاشتراكية:

في هذا الفصل الثالث والرابع أيضا ً يقوم هونيث بمراجعة تاريخية للتجربة الاشتراكية، حيث يتساءل عن الجهود المبذولة وتحديدا ً بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تهدف لإعادة إحياء الاشتراكية مع هابرماس خصوصا ً بعد سقوط جدار برلين، وقبل ذلك مع كورنيليوس كاستورياديس، وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية، وتلك التحركات الكثيرة التي ركزت على وضع مفهوم العدالة الاجتماعية ضمن الأطروحات الاشتراكية، حيث ان هذا الإحياء من الضروري أن يتم مع الأعمال ما بعد الماركسية، أي تلك التي تأخذ بالحسبان الأبعاد غير الاقتصادية في مسار الحياة البشرية.

يتم النظر للاشتراكية برؤيتين مختلفتين، تهتم الأولى بإعادة بناء النظام الاقتصادي لدى الاشتراكيين الأوائل(ص45)، في حين أن الرؤية الثانية تهدف لمراجعة السلوكيات التي حددت لاحقا ً مستقبل الحرية الاجتماعية في المجتمعات التي تقوم على الأخوّة وعلاقة ذلك بالفضاء الاقتصادي.

في الرؤية الاولى وعن طريق فهم وجهة نظر الاشتراكيين لمفهوم الاقتصاد البديل، نجد الحديث عن امكانية توسيع العلاقات الاقتصادية في السوق عن طريق التضامن والتعاون، وهو ما نجده لدى أوين المذكور سابقا ً، والذي ركزّ على التوزيع العادل للثروات للطبقات الدنيا من العُمّال، وقدرتهم على الإدارة الذاتية للأنشطة التعاونية فيما بينهم، وهذا يضمن المشاركة الجيدة بواسطة التشريعات والقوانين المختلفة، حيث من الممكن تسمية هذا الاقتصاد “بالسوق الاشتراكي”(ص55)، الذي يعتبر بديلا ً عن السوق القائم على العرض والطلب، والتي من الممكن أن تؤسس لما يمكن تسميته بالرأسمالية الشمولية التي استعارها ماركس من الكتابات الهيغلية المُبكرة. وهذا ما نجده في الأسواق اليوم كما وضحها ماركس، من خلال الطبقة العاملة(البروليتاريا) القديمة والخدمات التي تقدمها والتي تفتقد للأمان الوظيفي من جهة، كما ان الربح لأصحاب العمل في ازدياد مستمر، وهذا يقود لزيادة تراكم الثروات لفئة قليلة مما يؤدي لزيادة التفاوت بين أفراد المجتمع. حيث تقوم الاسواق على مبدأ العرض والطلب أو كما يقول آدم سميث عن طريق “اليد الخفية” التي تضمن التوزيع المتساوي للخيرات والفوائد للجميع بطريقة متساوية(58)، كما أنه من الممكن أن تصبح هذه الفكرة نبيلة عن طريق انشاء “جمعية المنتجين الأحرار” والتي تهدف ليقوم افراد المجتمع بتنظيم وادارة شؤونهم الخاصة بطريقة ديمقراطية وذاتية الإدارة، بعيداً عن التدخل الدائم والكبير للدولة. من الممكن في هذا الجانب، فهم الحرية الاجتماعية كأسلوب ارتباط للمواطنين بالديمقراطية وطريقة تعاطيهم معها، فهي تضع الإجراءات الحكومية كمراقب لهذه التصرفات المجتمعية بعيدا ً التدخل المباشر لها في كل التفاصيل.

الاشتراكية والحياة الديمقراطية:

في محاولته الثانية لإعادة إحياء الاشتراكية يبحث هونيث في الفصل الرابع علاقة الاشتراكية بالديمقراطية، ولأجل ذلك يعود للمؤسسين الأوائل للاشتراكية لمناقشة هذه الجزئية التي أشاعت “سوء فهم قاتل” (ص77) في تاريخ الاشتراكية، حيث تم النظر إليها على أنها قاصرة على التأقلم مع الحرية الاجتماعية التي تنشدها المجتمعات المختلفة.تستوجب هذه المراجعة العودة بطبيعة الحال لماركس الشاب وذلك للتخفيف من حدة التناقضات التي أرساها النظام الاجتماعي لليبرالية الجديدة، مع مفهوم الحرية الذي أطلق العنان للفردانية بشكل ٍ كبير، والتي قادت لكثير من الطبقات الدنيا للفقر. غير ان مفهوم الحرية الاجتماعية يوفر الآليات المناسبة لكي تتوفر الحرية للجميع بشكل ٍ متساو.لم تقتصر هذه المواضيع لدى ماركس الشاب فقط، بل نجدها لدى لويس بلانك وبرودون قبل ذلك، الذين أعادوا النظر في اللامساواة، كما سعوا جميعهم للتخفيف من حدة التعارض بين الحرية والأخوة، وتجسير الهوة بين الأغنياء والفقراء لجميع أعضاء المجتمع، بوصفهم شركاء في التفاعل بين بعضهم البعض بما يدعم التضامن بينهم.

في هذا السياق، من الضروري التفريق بين المجالين العام والخاص حسب المصطلحات الهيغلية في “فلسفة الحق”، ذلك انه وحسب هذه الرؤية فإن القانون أو “الحق” يحفظ الاستقلالية الخاصة لكل فرد في المجتمع(ص79)، فالعائلة مسئولة عن الجانب الاجتماعي ولإرضاء الحقوق الطبيعية للأفراد، في حين أن السوق يضمن توفير عيش كريم، أما الدولة فتتكفل باندماج جميع أفراد المجتمع في النظام السياسي والقيمي العام(ص80)، وهو الأمر الذي أخفق الاشتراكيون الاوائل في تمييزه، والتفريق بين الجانب المعياري والتجريبي لهذا الجانب. غير ان هذا الإخفاق اقتصر فقط على الاشتراكيين ما قبل الحديثين، القائم على التفريق على ان السلطة لا تأتي من الدولة بل تأتي من الاقتصاد والآليات الخفية والواضحة المتُبعة لذلك.

من الواضح ومن خلال بعض النماذج للأسماء الاشتراكية نجد بأن هناك قصورا ً كبيرا ً، في بصيرة الاشتراكيين الأوائل تجاه الكثير من المستجدات التي تطرحها الجمهوريات الليبرالية، والتي تعتبر منافسة لتصوراتهم بشكل ٍ كبير، وقد يكون منفردا ً، وهذا يتضح في الإصلاحات التي جاءت بعد الثورة الفرنسية، والتي سعت وصارعت لتحقيق المساواة في المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع تحت مبدأ المساواة.بالإضافة لذلك فإن من ضمن السلبيات للاشتراكيين الاوائل هي انهم لم يستطيعوا تقبّل الاختلافات الاساسية للمجتمعات الحديثة واعتبارها كحقائق معيارية لمجتمعات أخرى بشكل ٍ كامل(ص83)، وربما خير مثال لذلك هو التفريق بين المجالين العام والخاص، حيث تعتبر العائلة مجال السيطرة الاجتماعية، وتعتبر المرأة هي التابعة للرجل، وهذا يعود الى العلاقات الهيراركية كما قال برودون قبل ذلك، وكما اوضح سان سيمون أيضا ً الذي سعى لإيجاد للسيطرة الرجولية على مؤسسة الزواج والحياة العائلية، ليأتي بعد ذلك بخمسين عاما ً تقريبا ً فرديدرك انجلز في كتابه الشهير “أصل العائلة”، متتبعا ً أصل السيطرة الذكورية مُعيدا ً اياها للسلطة التي يتمتع بها المجال الخاص والشخصي(ص84) ، غير انه لا أحد من الكُتاب الاشتراكيين اللاحقين قد اخذ على عاتقه القيام بتغذية الحركات النسوية في القرن الثامن عشر بمثل هذه البحوث والتي تهدف الى تحقيق المساواة بناءً على الحرية والمساواة في الإنتاج.

في ختام هذا الفصل، وبعد توضيحات واسعة عن المجالين العام والخاص عند هيغل وماركس، يصل هونيث الى ان فكرة الديمقراطية بوصفها طريقة حياة من الضروري أن تتحقق في المجتمعات التي ترغب في التحرر، كما انها من الممكن أن تستثمر ثيمة العدالة في المجالات الاجتماعية الخاصة والمستقلة، أي تلك التي تُعتبر خارج المجال العام.

خاتمة:

تحتاج الاشتراكية في الوقت الراهن للقيام بعملية تصحيحية، أو بعملية إنعاش، لتوضيح الكثير من المسائل المغلوطة والإشكالية حولها، ذلك ان طغيان الرأسمالية المتزايد يوما ً بعد يوم، والذي شَملَ جميع جوانب الحياة تقريبا ً بما يشمله من روابط اجتماعية، ومؤسسات سياسية، وعلاقات دولية، قد جعل الحياة تخضع لمنطق السوق. فالاشتراكية تطرح خيارات هامة جدا ً في ظل ازدياد اللامساواة بين أفراد المجتمع، والتفاوت الصارخ للثروات في يد مجموعة قليلة من البشر على حساب بقية أفراد المعمورة, وهي ليست نظرية فقط أو لا يمكن تنفيذها، بل تجد لها الكثير من المُناصرين أو المتحمسين، سواء ً على شكل أفراد أو بالطريقة المؤسساتية والتشريعية التي تضمن التزام الجميع بها. غير انها وفي خضم انتصارات الرأسمالية عن طريق الكثير من الوسائل المختلفة، السلمية وغير السلمية لى حد ٍ سواء، تبقى الاشتراكية – الى حد ٍ كبير – خيارا ً يجب الانتصار له، فهو من الممكن أن يصبح أحد اعمدة التوازن بين الطبقات الاجتماعية.