بحث في المنافع والإمكانيات

مُلخّص:

يهدف هذا البحث إلى منح الثقافة العُمانية بُعدًا اقتصاديًا يوازي في ذلك بقية القطاعات المُنتجة: الصناعية والتجارية وغيرها، التي من الممكن أن تُشكّل مصدرًا للدخل على المستويين: الفردي والقومي؛ ذلك أن الدعم المادي للثقافة ظلَّ – ولفترة طويلة – من طرف واحد، ألا وهو الطرف الحكومي؛ الأمر الذي أثَّر في نوعية المواضيع المطروحة ومستواها على حد سواء، وهذا يستوجب الحديث – بشكل غير مطول – عن تعريف الثقافة، وعن عدم اقتصارها على الإنتاج النخبوي؛ ذلك أن الحقل الثقافي قد تأثر بشكل كبير بالأنماط المعيشية والإنتاجية الجديدة للحياة المعُاصرة، وهو ما أدى إلى اتساع هذا المفهوم، وإلى دخول الكثير من العناصر المختلفة في تعريفه.

إذ إن الخصخصة تُعدّ مسارًا اقتصاديًا مهمًا يُمكن من خلاله إحداث الكثير من التغيرات والتحولات في البنى الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في الدولة؛ الأمر الذي جعل الكثير من الدول والحكومات تتخذ هذا الاتجاه في التعاطي مع الكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ بناء على الكثير من الظروف والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية المغايرة، فهي – أي الخصخصة – تندرج ضمن سياق الليبرالية الجديدة، ورؤيتها تجاه الحُرية الفردية والكرامة البشرية التي قامت عليها، تلك التي ابتدأت بشكل فعلي وواضح مع بداية ثمانينيات القرن الماضي؛ مما أسبغ على الدول وعلاقاتها الاقتصادية والاجتماعية الكثيرَ من التحولات الجوهرية، سواء بالسلب أو بالإيجاب.

كما تحاول هذه الورقة وتدعو إلى إعادة النظر بشكل جوهري وأساسي وعاجل أيضا في عمل المؤسسات الثقافية العُمانية، والانتقال بها من المرحلة الحالية إلى الخصخصة، ضمن مسارٍ قانوني وتشريعي واضح وشفاف، بهدف تعميق مساهمتها في بناء الإنسان العُماني، كما تقتضيه متطلبات المرحلة المحلية والعالمية.

الخصخصة: المصطلحات والنماذج

بحسب البنك الدولي، يتم تعريف الخصخصة على أنها ” نقل أو تحويل المشاريع العمومية ذات النفع العام من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص”، ولكي يكون هذا التحويل مفيدًا وعمليًا ويحقق الأهداف المرسومة له؛ فإنه من الضروري معرفة أهداف هذا التحويل في الملكية، كما أنه من الضروري معرفة الآثار الكثيرة واللاحقة لهذا التحويل. تتلخص هذه الأهداف في النقطتين الآتيتين:

– عقلنة الإنفاق العام أو ترشيده: تتجسد هذه العقلنة أو هذا الترشيد في تقليص الإنفاق الحكومي وتقليل صافي المبالغ المحولة لهذه القطاعات من الميزانية الحكومية، وهو ما يعني مساهمتها في الدخل العام، الأمر الذي يساهم في تقليص العجز الحكومي في بعض السنوات، كما تُسهم هذه العملية في تفعيل الجانب المحاسبي للمصاريف ورؤوس الأموال التي يتم إنفاقها.

– تحسين الفعالية الاقتصادية: يقوم هذا التحسين على فرضية أن الإنتاج للسلع والخدمات يصبح أكثر فعالية عندما يتم تحويل هذه النشاطات من القطاع الحكومي إلى الخاص؛ فهو يقوم بتطوير الأسواق المحلية؛ مما يعني جذب الاستثمارات الخارجية من جهة، كما أنه يخفف العبء الإداري عن القطاع الحكومي من المتابعات الإدارية المستمرة من الجهة الأخرى؛ ما يعني تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسهيل العمليات من الجهة الأخرى.

ولأجل تحقيق هذه الأهداف؛ كان من الضروري القيام ببعض التعديلات المتعلقة بتغيير بعض القوانين والتشريعات، وتغيير الملكية، وغيرها من التعديلات؛ ذلك أنه مع البدء في هذه التعديلات، سيتم نقل صناعة القرار في هذا الشأن من الجانب الحكومي الذي تسيطر عليه البيروقراطية الزائدة بمعناها السلبي، إلى منطق اقتصاد السوق المتحرر أو المتخفف منها؛ الأمر الذي يعني وضع قانون جديد للاستثمار يتسم بالمرونة والحيوية والانفتاح.

يقتضي تغيير الملكية في هذا السياق – وكما ورد سابقا بمعنى نقلها من القطاع الحكومي إلى الخاص – العديد من المتطلبات وهي كالآتي :

1- الشفافية : يُعدُّ هذا العامل مهمًا جدًا لقياس التدفقات المالية للمؤسسة، ومعرفة مواضع إنفاقها، والمصروفات المختلفة؛ الأمر الذي يعني بأن الكثير من المصروفات تصبح واضحة المعالم، على أن تكون هناك مراجعة سنوية لأوجه الإنفاق، كما تشمل الشفافية ضرورة مرور هذه الإجراءات بطرق واضحة؛ الأمر الذي يمكّن الجهات الرقابية من تعديل هذا المسار بشكل مستمر.

2- التنافسية : يعدّ مؤشر التنافسية عاملا مهمًا للنمو السريع؛ ففي ظل وجود تنافس حُر؛ متخففًا من القيود الإدارية؛ فإنه من الممكن للكثير من المشاريع أن تنمو وتزدهر؛ فالتنافس مرتبطٌ بمستوى الحرية؛ ذلك أن “المستهلك يحظى بالحماية من إكراه البائع له؛ نظرا لوجود بائعين آخرين يمكنه التعامل معهم” ([1])، وهو ما ينطبق إلى حد كبير على بقية المؤسسات التي تخضع لمنطق العرض والطلب؛ إذ إن “الاحتكار يقتضي ضمنًا غياب البدائل، وبذلك يحول دون تحقيق حرية التبادل التجاري الفعال”([2]).

3- الحرية: يتطلب الشرط الثالث مستوى مرتفعًا من الحرية، وهذه الحرية لا تقتصر على حرية تدفق رؤوس الأموال من الخارج إلى الداخل، وحرية الإبداع والتعبير عن المبادرات الفردية التي تعدُّ العمود الفقري لليبرالية بشكل عام، ولجانبها الاقتصادي بشكل خاص؛ ذلك أن الحرية هنا هي “المحدد الرئيس للمبادرة الفردية والفعالية الاجتماعية؛ فالمزيد من الحرية يعزز قدرة الناس على مساعدة أنفسهم، وكذا على التأثير في العالم”([3])، كما أن الحرية حسب تقرير التنمية البشرية 2009م تسهم ليس في انتقال الأفراد وتحركهم من دولة لأخرى طلبا لحياة أفضل فقط؛ بل تساهم كذلك في “تحسين مستويات التنمية البشرية؛ إذ إن التدفقات المالية الضخمة التي دخلت إلى الصين من عام 1984م – 1995م ، أسهمت في رفع مستويات التنمية البشرية” بشكل كبير، بالرغم من وجود الكثير من الملاحظات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، والحقوق السياسية وغيرها. إضافة إلى ذلك؛ تساعد الحرية في إنشاء مناخ عام للاهتمام بالقضايا العامة، وهو ما يعزز شعور المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن؛ الأمر الذي ينعكس على مقدار التفاعل العمومي مع الشؤون المختلفة.

4- تحويل المُلكية: يعدّ عامل تحويل المُلكية المشار إليه أعلاه من العوامل الحاسمة والجدلية في الخصخصة، فقد أثار الكثير من النقاش ضمن أدبيات الخصخصة العالمية؛ غير أن هذا التحويل وانفتاحه يعني انتعاش السوق الاقتصادي، وازدياد المنافسة في هذا القطاع بين المالكين لهذا النوع من الأنشطة؛ ففي سياق تجارب الكثير من الدول في هذا المجال، قامت بعض الدول وبدرجات متفاوتة بتخصيص الكثير من القطاعات الحيوية كالاتصالات والماء والنقل والتعليم والرعاية الصحية…الخ، ما وضعها أمام شروط جديدة للعبة الاقتصادية.

غير أن الخصخصة ليست هي الفردوس المفقود الذي ينتظره الجميع، أو هي ليست تلك الرافعة السحرية التي ترفع أداء جميع المؤسسات بشكل سريع وفعال؛ ذلك أن لها الكثير من العيوب مثلما أن لها الكثير من المزايا أيضا؛ فهي اعتبارا من بداية ثمانينيات القرن المنصرم – وتحديدا من تلك التحولات العالمية المختلفة، في السنوات 1978م- 1980م التي توجت بأربعة أحداث عالمية في مناطق مختلفة من العالم، ففي العام 1978م تجسد هذا التحول باتخاذ الصيني دينغ جياو بينغ (1904م – 1997م) أولى الخطوات الحاسمة لتحرير الاقتصاد الصيني في بلد يشكل خمس سكان العالم، كما أن تولي بول فولكر في العام 1979م، لقيادة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإحداثه للكثير من التغييرات النقدية المتعلقة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى انتخاب مارجريت تاتشر رئيسةً لوزراء بريطانيا في 1979 م، أضف إلى ذلك انتخاب الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في العام 1980م ([4]) – قد اتجهت بالاقتصاد إلى اتجاهات مختلفة، غير مسبوقة، أي نحو تلك الإجراءات التي ” تحتم على الدولة إبقاء تدخلاتها في الأسواق على أدنى المستويات الضرورية”([5])، الأمر الذي يعني “إطلاق الحريات والمهارات التجارية الإبداعية للفرد، ضمن إطار مؤسساتي عام يتصف بحمايته الشديدة لحقوق الملكية الخاصة، وحرية التجارة، وحرية الأسواق الاقتصادية”([6]).

ولكن ماذا يعني ذلك؟

هذا يعني من ضمن أشياء كثيرة، أن تُخفِّف المؤسسة الرسمية تدخلاتها المختلفة (الرقابية، والأمنية وغيرها) بشكل كامل، ونهائي، مرة واحدة؛ ذلك أن هذه التدخلات لا تُصبح ضرورية، بحيث إنها تقتصر فقط على الجانب التشريعي والتنفيذي والرقابي المحدود، دونما تدخل في التفاصيل والإجراءات الروتينية اليومية. إن هذا التخفيف من التدخلات يمنح الفعاليات والأنشطة الكثير من الحيوية والانفتاح، في ظل هذا “التعولم” غير المسبوق، كما أن من الممكن أن يصبح مصدر جذب للعديد من الاستثمارات والأفكار الحيوية، وهو ما يُسهم بشكل مُباشر في تشكيل هويات، وأذواق، ومسارات جديدة للحياة، ومصادر دخل لا تخضع للأنظمة البيروقراطية بالمعنى السلبي.

في هذا السياق، تعدّ الخصخصة خيارًا ثالثًا بين خيار التدخل الكبير وشبه المطلق للحكومات من جهة، أو وضع تفاصيل الأمور في يد القطاع الخاص بكل ما يشمله من رغبات ربحية جامحة من الجهة الأخرى، وفي الحالتين يجد المرء نفسه أمام ضرورة التوازن بين الجانبين؛ غير أن عدم تدخل الدولة في هذا السياق من الممكن أن يحّول الكثير من المؤسسات إلى إجراءات لا ترى من المستهلك إلا الجانب المادي منه.

الخصخصة من الخدمات إلى المعرفة:

تركزت الخصخصة بالمعنى التقليدي والمتعارف عليه في بعض الجوانب الاقتصادية فقط، ذلك المتمثل في الخدمات التي تقدم للجميع، كالكهرباء والاتصالات وغيرها، غير أنه في العقود الأخيرة، وبفضل العولمة الشاملة نجد أن الثقافة قد قفزت إلى قلب المشهد العالمي، فهي لم تعد البنية الفوقية التي تتأثر بأنماط الإنتاج وأساليب الحياة السائدة في كل عصر حسب الرؤية الماركسية لها؛ بل أصبحت هي الفاعل الأول والرئيسي في العالم، والمجتمعات، كما أنها أصبحت تقود التحولات المختلفة في العالم، وعاملا من عوامل الترفيه الرئيسة، وفي الوقت نفسه عاملا من عوامل التوترات العالمية أيضا؛ ذلك أن مفهوم الثقافة قد اتسع وتعاظم كما لم يحدث من قبل، فهي لم تعد تقتصر على التُحف الفنية العتيقة، والأحجار التي يتم الاحتفاظ بها في المتاحف والمعارض، كما أنها لم تعد تقتصر على شخصيات محددة، تخدم تيارًا واحدًا فقط، أو محدودة بنوع معُين من المعارف والأشخاص النخبويين كما هو التصور التقليدي؛ بل أمست وبفضل العولمة مسرحًا للهيمنة، ورمزًا للتوسع الرمزي لثقافة مُعينة؛ الأمر الذي جعل هذه الورقة تطرح خيار الخصخصة الثقافية كإضافة مهمة لهذا المسار على المستوى المحلي تحديدًا، فهي تقوم على الخطوات التالية :

1/ إعادة هيكلة المؤسسات الثقافية: يعدُّ التعدد في وجود المؤسسات الثقافية في عُمان عاملا إيجابيًا، يوحي بالتنوع في الأنشطة والفعاليات؛ غير أنه من الجانب الآخر يشير إلى التكرار والرتابة والسقوط في فخ الروتين والإجراءات الرسمية المفُرطة في التعقيد؛ مما يعني بأننا بحاجة الى إعادة هيكلة هذه المؤسسات الثقافية، ودمجها مع بعضها البعض، لتنتج من ثمَّ مؤسسات جديدة أكثر فاعلية، وأكثر إنتاجية أيضا، مع وجود خطط سنوية واضحة للفعاليات والأنشطة؛ ذلك أنه ومع وجود هذا التعدد الذي يوحي بالاختلاف؛ إلا أننا نجد أن المستوى الثقافي متواضع من ناحية الفعاليات، ونوعيتها، واتجاهاتها التي تتناولها، وهو ما يؤثر إلى حد كبير في التفاعل الجماهيري المنُتظر.

2/ لا مركزية المؤسسات الثقافية: في الكثير من الأحيان تُعدّ المركزية في الأنشطة والتركيز على مناطق جغرافية معينة، عاملا من عوامل نفور المتلقي وعدم اهتمامه بالجانب الثقافي والمعرفي، ولأجل ذلك كان من الضروري تنشيط هذا الفعل من خلال توزيع الفعاليات خارج المناطق المركزية على المستوى المحلي، وفتح المشاركات على المستوى الخارجي بوصفه عاملًا مساعدًا للتعريف بهذه المؤسسات والأنشطة والكثير من الأسماء المحلية التي تعدّ مجهولة في الخارج.

3/ جذب المجتمع المحلي: لزيادة فعالية وإنتاجية هذه المؤسسات الجديدة، ولكي يشعر أفراد المجتمع بأنها تنتمي إليهم، وبأنهم قادرون على المساهمة فيها؛ ينبغي التوجه إلى المهتمين في كل منطقة، خارج المركز، وإشراكهم بشكل مباشر وفعلي، مع ضرورة الابتعاد عن المواضيع التقليدية، المملة والمكررة؛ الأمر الذي يعني بأنه من الضروري بث روح جديدة من خلال الفعاليات المتنوعة في هذه المجتمعات، كما أنه من الضروري أن ينظر إلى الفعل الثقافي بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الحياة، وليس باعتباره فعالياتٍ متقطعة أو منعزلة، تقام بشكل شهري أو موسمي كما هو الوضع الحالي.

4/ استثمار الأماكن السياحية والتاريخية على حد سواء: وذلك عن طريق إقامة العديد من الفعاليات فيها بشكل حداثي وفني وبصري مختلف من جهة، وتنشيطها من الجهة الأخرى؛ مما يعني تعريف المتلقي بها، وإعادة إحيائها في الذاكرة الجمعية.

5/ تفريغ الكتاب والباحثين والفنانين : لفترة زمنية معينة، وذلك بوجود اشتراطات حول طبيعة العمل، ومدته الزمنية وكل التفاصيل المتعلقة به، وهو ما يقودنا إلى ضرورة وجود مراكز بحثية ومؤسسات مستقلة من جميع الجوانب: المالية والإدارية، بحيث تستطيع القيام بمهمتها والتعاقد مع داعمين لها، بكل حرية، وبعيدا عن الجانب الإداري البطيء، وهو ما يؤدي الى تقبُّل وجهات النظر المختلفة، تلك التي لا تتفق بالضرورة مع الجانب الرسمي.

إضافة لذلك؛ يُعدّ الاهتمام بالمجال الثقافي بالمعنى الواسع للكلمة بما يشمل الفنون بمختلف أنواعها، وضرورة إخراج هذا الاهتمام من المجال التقليدي في التسويق والعرض للوصول إلى الجمهور، ضرورة لا غنى عنها في مستقبل الدول والشعوب على حد سواء، فهو يعدّ في الكثير من الأحيان صمامَ أمان للكثير من السلوكيات التي لا تتناسب مع القيم الكونية والإنسانية، كما أنه يعدّ دعامة مهمة في الوعي الذي بدوره يسهم في عملية البناء التنموي.

نماذج لمنطق السوق :

ولكي لا تبقى المقترحات المذكورة أعلاه في أعالي النظرية، من الضروري قياس الوضع الثقافي المؤمل على الوضع الاستهلاكي والترفيهي كما هو في السوق المحلي؛ ذلك أن هذه الأمثلة تمنحنا إمكانية محاكاة هذا الوضع، وتطبيقه على الجانب الثقافي مع وجود بعض التعديل والتشذيب اللذين يقتضيهما السياق الحالي :

– السينما : يوفر لنا القطاع السينمائي في السلطنة نموذجًا جيدًا للتنافس، نظرًا لوجود سوق جيّدة للأنشطة الترفيهية والسينمائية؛ ذلك أن هذا التعدد في صالات العرض، من الممكن أن يتم تطبيقه على إضافة الكثير من المعارض والمتاحف وإقامة صالات سينمائية جديدة، بأذواق غير هوليودية، تتجه للمعرفة، كما أنها مؤشر جيد على قدرة بقاء هذا الجانب واستمراريته في ظل التنافس الواضح في مجال واحد. وبلغة المال؛ نجد أن الإقبال على صالات العرض يُمكن استثماره بشكل معرفي؛ ذلك أن متوسط سعر دخول الفرد لكل فيلم سينمائي يصل إلى 4 ر. ع، مما يعني بأن الحضور لديه القابلية للدفع والإنفاق في حالة وجود بديل جيد، ومشجع.

– المراكز التجارية : توفر لنا المراكز التجارية صورة إضافية للإمكانيات التي من الممكن استثمارها أو تطبيقها على القطاع الثقافي؛ فهي (المراكز التجارية) مع انتشارها الكبير في العاصمة مسقط؛ إلا أنها تتميز بالاستمرارية وتحقيق الأرباح المتزايدة، وهو ما يتضح في افتتاح الكثير من المراكز التجارية بشكل مستمر. في هذا السياق، واستمرارا لما جاء في النقطة السابقة؛ نجد أن المستهلك ينفق الكثير من المال في سبيل الحاجات الاستهلاكية والترفيهية، وهو ما يعني بأننا من الممكن وضع المعرفة وتغليفها وعرضها بطرق جديدة غير مألوفة، وجاذبة للاهتمام.

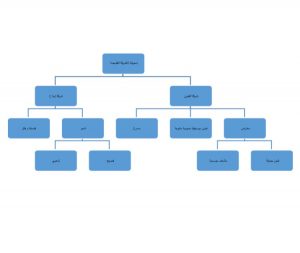

شكل رقم (1)

ولأجل ذلك، وبهدف التنافس على الجمهور من الناحية الثقافية؛ تضع هذه الورقة بعض المقترحات التي ترتبط بما ورد أعلاه، وتحديدا بالشكل رقم (1)، فهذه الشركات المنبثقة عن الشركة الأم القابضة (معرفة)، من الضروري – لإنعاش الوضع الثقافي المحلي – أن تضيف بشكل مستمر الكثير من الفعاليات والمقترحات المختلفة، على أن تحقق هامشا معقولا من الربح، بما يضمن لها استمرارية الأنشطة وتطويرها، وذلك بفرض رسوم رمزية معقولة بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن والمقيم. ففي مجال المسرح؛ من الضروري إضافة فعاليات مسرحية مختلفة من جميع الأطياف والتوجهات، وهي في ذلك تستهدف جانبًا كبيرًا من المسارات، على أن تكون في أماكن متوسطة المستوى، ولا تقتصر فقط على منطقة دون الأخرى؛ بل يتم نشرها على الكثير من المحافظات ذات الكثافة السكانية مع ضرورة التنسيق مع المدارس أو الأندية الرياضية المختلفة. ينطبق هذا الأمر أيضا على المتاحف، والمعارض التشكيلية المختلفة؛ ذلك أن هذا التنوع كفيل برفد السوق الثقافي، وتنشيطه، وربما الأهم من ذلك، زرع بذرة الإبداع الحُر في نفوس المتلقين ووعيهم، والأجيال القادمة. غير أن السؤال الآتي يتعلق بكيفية الدعم المالي لإقامة هذه الفعاليات، بما يضمن استقلالية المؤسسات شيئا فشيئا ، وفي الوقت نفسه عدم استغلالها من قِبل المصالح الشخصية الفئوية والأجندة الرسمية في الجانب الآخر.

المسؤولية الاجتماعية والتنوير:

لا شك في أن الدعم المالي في الكثير من الأحيان قد يكون العامل الرئيسَ الموجّه في نوعية الأنشطة وكثافتها؛ ذلك أن الدعم لهذه الأنشطة ليس مجانيًا؛ فالداعم يرغب في الحصول على النتائج بالطريقتين: المادية المباشرة، والمعنوية غير المباشرة، أو طويلة الأمد. ففي حالة وجود المؤسسات الرسمية التقليدية نجد أن المواضيع التي يتم مناقشتها تتسم بالبرود، والجمود، والابتعاد عن مناقشة المواضيع الحساسة التي تتداخل مع شرائح المجتمع المختلفة، تلك التي تستطيع جذب نسبة كبيرة من المتابعين، وربما نستطيع القول بأنها تتسم بالجانب الشكلي الذي يعدّ في الكثير من الأحيان تحصيل حاصل. غير أنه في المقابل؛ نجد أن المؤسسات الأخرى الربحية تبحث عن المردود المادي دون الاهتمام بالمضمون إلى درجة كبير. وبشكل خاص؛ إذا أخذنا في الحسبان الاهتمام الشعبوي الكبير في الوقت الحاضر ببعض الأسماء، والشخصيات الإعلامية، التي لا تساهم في تعميق الاختلاف الفكري والفلسفي الجذري، أو طرح المواضيع التنويرية المستقلة، بقدر ما تساهم في جعل المعرفة نوعًا من الوجبات السريعة، التي يتم التهامها في ظرف زمني وجيز، الأمر الذي يُوهم بالامتلاء.

وللخروج من هذا التأرجح بين الشعبوية التبسيطية المُخلّة، وبين الشكلانية التقليدية الممُلة؛ فإنه من الضروري إبراز دور النماذج الوطنية في هذا الشأن من جهة، وتحمُّل المسؤولية الاجتماعية من قِبل الكثير من المؤسسات التعليمية والشركات الكبرى المختلفة في الجهة الأخرى. ففي الجانب الأول (النماذج الوطنية)، ومن خلال الكثير من النماذج التاريخية المختلفة، وبعيدا عن التركيز على بعض الأسماء دون غيرها؛ نجد أن هذا الدعم السخي لبعض الأسماء التنويرية والفكرية، في مرحلة معُينة من مراحل المجتمع؛ كان بمثابة الواجب الأخلاقي الذي لا يمكن التفريط فيه، فعن طريق هذا الدعم المتعدد الجوانب يُمكن لهذه الأفكار التنويرية أن تزدهر وتترسخ وتنمو في مقابل الكثير من الأفكار المتطرفة، والرجعية، والمنغلقة؛ الأمر الذي يسهم في تغيير مسار المجتمع، بما يعني التغيير الفكري، وخدمة مصالح الفئات الغنية من جهة، وتغيير وجهتها إلى الجانب الإيجابي. كما أنه في الجانب الآخر؛ فإن دعم المؤسسات التعليمية والشركات الكبرى للبحث العلمي الحُر والمستقل، وتحديدا في جانب العلوم الإنسانية والفلسفية، يُعدّ حاسمًا في هذا السياق، فهذه المؤسسات وعن طريق هذا الدعم لبعض الشخصيات، بإمكانها تعزيز التنوع الثقافي في البيئة الاجتماعية، كما تسهم أيضا في تشكيل مسارات تخدم المعرفة على المدى الطويل؛ مما ينعكس بالإيجاب على المخرجات التعليمية والمهنية؛ الأمر الذي يرفد سوق العمل بعقول نشطة، ومنفتحة، ولا يقتصر فقط على تناسخ موظفين إداريين يؤدون المهام المطلوبة منهم دون أن ينعكس ذلك على السياق الاجتماعي والحضاري للبلد.

في المقابل؛ فإن هذا الجانب الثقافي ليس في متناول اليد، فالتحديات التي يواجهها ليست مالية أو تمويلية؛ مع عُمق هذه الإشكالية وأهميتها ودورها في صعود الكثير من الاهتمامات والتيارات عن طريق دعمها، ودورها أيضا في الجانب الآخر في إضعاف بعض التوجهات والتيارات المختلفة؛ ذلك أن هناك مصاعب وتحديات مؤسساتية، مرتبطة ببعض المواقف الرسمية من المسألة الثقافية، وهو ما نتناوله في الفقرة القادمة.

تحديات أمام الحُريّة الثقافية:

منذ مدة زمنية طويلة، لم يعد النظر إلى مفهوم الثقافة كما هو الحال فيما مضى؛ إذ تجاوزت الثقافة ذلك المفهوم الماركسي الذي يتأثر بنمط الإنتاج لتصبح هي بحد ذاتها نمطًا إنتاجيًا مستقلا، يستطيع من خلاله الفرد التأثير في المجتمع وتغييره؛ ذلك أن الثقافة ليست ذلك الجانب النخبوي، المتمثل في الندوات الروتينية، والحضور الصامت، كما أنها ليست تلك الأفكار والمعتقدات عتيقة العهد، التي تحاول الكثير من المؤسسات والتعريفات على حد سواء وضعها في صيغة حديثة الشكل؛ بل أصبحت في العقود الأخيرة تحظى بالكثير من الاهتمام والتقدير من جهة، وهذا دليل واضح على أهميتها المتزايدة، كما أنها من جهة أخرى تواجه الكثير من التضييق والقمع من الجهة الأخرى، وهو ما يثبت أهمية الفعل الثقافي.

فمع الدراسات الثقافية، قفزت إلى السطح الكثير من المواضيع التي تُعدّ مُهمَّشة وغير ثقافية لفترة طويلة؛ بل كان يتم النظر إليها على أنها خارج مفهوم الثقافة، وهو ما يعني بأن المفهوم التقليدي للثقافة قد تراجع، وبأننا أمام صعود مفهوم جديد للفعل الثقافي، يتأثر بشكل كبير بالأحداث والمنتجات العالمية المختلفة، وتحديدا مع ظهور التلفزيون والموسيقى الشعبية والإنترنت وسرعة التبادل الاقتصادي والمعدلات الكبيرة للهجرة، والتدفق البشري الهائل بين الحدود، وغيرها من المواضيع والاهتمامات الأخرى؛ غير أن ثمة تحديًا آخر يفرض نفسه بقوة أكثر من أي وقت مضى، وهو تغوُّل الدولة بشكل عام في جميع مناحي الحياة، ورغبتها الهستيرية وغير المعقولة في فرض الرقابة على كل الحركات، وسكنات التحركات البشرية المختلفة، والقمع أو التضييق على الاختلافات الفكرية الطبيعية في سياق المجتمع؛ فالاختلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لم تعُد خيارًا من الممكن التحكم به عن طريق القبول أو الرفض؛ بل أصبح حتميًا لا يمكن إيقافه أو تحجيمه؛ فهو يعدّ علامة صحيَّة في مسار المجتمعات، وعاملا من عوامل الغنى والجذب الثقافي في الكثير من السياقات الثقافية المختلفة؛ ذلك أن عناصر الجاذبية لا تقتصر فقط على الجانب المالي مع أهميته؛ بل – وهذا هو الأهم – بمستوى الحريّة المتوافرة في هذا المجتمع، وهذه الحرية ليست السياسية فقط؛ بل أيضا كما سبق القول يرتبط بعضها ببعض في شبكة متراصة، لا يمكنها الانفصال.

خاتمة: الثقافة والاستثمار المستقبلي

خاتمةً لما ورد سابقا، وبعيدًا عن الشطحات الطوباوية؛ نستطيع القول بأن تعريف الثقافة لم يعد مقتصرًا على الأثريات والتُحف الفنية العتيقة والمخطوطات القديمة كما هو الحال في السابق؛ بل أصبحت تشهد تغيّراتٍ كثيرة من جميع النواحي كالإنتاج والتسويق وغيرها، وهذا يعني بأننا أمام مُنتج كما هو حال بقية المنتجات المستخدمة في الحياة المعُاصرة، تدخل فيه الكثير من العوامل والشروط المختلفة؛ الأمر الذي يستوجب الكثير من الشروط كالحرية والاستقلالية وتخفيف الرقابة وعدم التضييق والقمع؛ ذلك أن الثقافة بأشكالها المختلفة لا تنمو في ظل الأجواء الخانقة، فهي رديفة الحرية، وموازية للانفتاح.

_____________________________

[1]) ميلتون فريدمان ، الرأسمالية و الحرية ، تر: مروة عبد الفتاح شحاته ، مؤسسة هنداوي ، ط2 ، 2014م ، ص37.

[2]) الرأسمالية والحرية، مصدر سابق، ص35.

[3]) امارتيا سن ، التنمية حرية ، تر: شوقي امين ، عالم المعرفة ، العدد 303 مايو 2004م ، ص10

[4]) ديفد هارفي ، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي) ، نقله للعربية : مجاب الامام ، دار العبيكان ، ط1 ، 2008م ، 11.

[5]) الليبرالية الجديدة، مصدر سابق، ص13.

[6]) المصدر السابق نفسه.