لانج: ساهمت العقوبات في إيجاد شعور عام لدى الناس بعدم استقرار الحياة وانعدام الأمن فيها

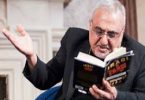

حوار مع البروفيسور الألماني كريستيان لأنج حول عمله ” العدالة والعقاب في المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط الصادر في 2008م، وتم ترجمته عن دار المدار الإسلامي 2016م.

لانج: انتعاش الخطاب الأخروي يشير إلى فشل الجانب الدنيوي للدولة.

يُسلط هذا الحوار الضوء على جهود البروفيسور الألماني كريستيان لانج وبحوثه المختلفة حول التاريخ الإسلامي، وتحديدا ً حول المُتخيل الإسلامي في العصر الوسيط وبشكلٍ خاص الحقبة السلجوقية في خراسان (431هـ/1040م) والعراق (447هـ/1055م)، والتغيرات الجذرية الكبيرة التي رافقت ذلك.

ويُركز لانج في الكثير من أعماله على الجانب الديني والاجتماعي في التاريخ الإسلامي، ففي “العدالة والعقاب” يتحدث عن صنوف العذاب التي تعرض لها المسلمون إبان الحُكم السلجوقي وأثر ذلك على التصورات الأخروية كالجنة والنار وعلى طرق التعذيب وأشكالها المختلفة، كما يُظهر أيضا ً دور الفقهاء في الحد من التعذيب عن طريق التعزيز ومنح الفرد جانبا ً ولو بسيطا ً من الحرية، وذلك عبر عدم تأصيل الكثير من العقوبات ووضعها في نطاق المصلحة العامة، ذلك أنه “لا قياس في الحدود” كما هو رأي أبي حنيفة، الأمر الذي يعني بأن عقوبة اللواط – على سبيل المثال – لا تقاس على عقوبة الزنا، فهناك الكثير من الاختلافات في هذا الصدد.

يرى لانج بأن الكثير من أنواع العقاب – كما هو الفصل الثاني من كتابه “العدالة والعقاب” – بأن لها دلالات مختلفة لاسيما وأنها كانت تُمارس في العلن، ومن ضمن هذه الدلالات إضفاء المشروعية على قوة الدولة وسلطتها، كما أنها في الكثير من الأحيان تُعدُّ تجسيدا ً لتصور العذاب الأخروي فهي تقوم بتجسيد العذاب كما هو في المتخيل المتداول، وربما نجد علاقة تأثير وتأثر بين الجانبين، كما أنها تؤثر في “إيجاد شعور عام لدى الناس بعدم استقرار الحياة وانعدام الأمن فيها” كما جاء في “العدالة والعقاب”.

وللبروفيسور لانج الكثير من المؤلفات في هذا الصدد، من ضمنها: العنف العام في المجتمعات الإسلامية: القوة، والنظام وإنشاء المجال العام ما بين القرنين السابع والتاسع عشر وقد صدر في 2009م، الجنة والنار في التراث الإسلامي 2015، موضع الجحيم في التراث الإسلامي، اكتشاف الجنة في الإسلام، وغيرها الكثير من البحوث المتعلقة بهذا الشأن.

– س: هل بإمكانك أن تخبرنا عن تجربتك التعليمية في كلية العلوم الشرعية بمسقط خلال فترة عملك فيها؟ وما رأيك في التعليم الديني العُماني خصوصا ً في المؤسسات التي تقع تحت الإشراف الحكومي هل يقود هذا التعليم للانفتاح أم للانغلاق؟

ج: لقد قضيت وقتا ً رائعا ً هناك وتعلمت الكثير من الأشياء التي لم أتعلمها في بلدي الأم في ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية البلد التي أعددت فيها أطروحة الدكتوراه. كان المعلمون والطلبة رائعون ومضيافون بحق. أشعر بالكثير من الديَنْ تجاههم.

– س: لنبدأ من ماكس فيبر وميشيل فوكو: هل العقوبة ضرورية لترسيخ السلطة في الدولة؟ وفي الجانب الآخر كيف تأسست المشروعية في تلك الفترة إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم وجود انتخابات كما هو الحال في الدول الديمقراطية الحالية؟

ج: في زمن السلاجقة كانت العقوبة ضرورية حيث تعتبر من ضمن عناصر الدولة “الجيدة”. كانت التعاليم السياسية تُبرر استخدام القوة وخاصة المتطرفة، لكن هذا النظام الرسمي يعتمد على القوة العسكرية، وليس على المشروعية السياسية كما هو الحال في الدولة الحديثة. ما لا يعرفه كُتّاب الحقبة السلجوقية، بالطبع، بأنه لا يمكن تجسيد العقوبة تجريبيا ً كبُعد ٍ من أبعاد الجريمة. كان القاضي الايطالي بيكريا في القرن التاسع عشر هو أول من صاغ هذه الفكرة في العالم الغربي. مهما يكن، فإن علماء الحقبة السلجوقية كانوا يمتلكون حسا ً جيدا ً، وأعتقد بأن العقوبات المتطرفة المسُتخدمة من قِبل الدولة كانت مُحرمة ومُقيدة بقدر الإمكان.

– س: أصدرت سابقا ً كتابا ً بعنوان “السلاجقة: السياسة، المجتمع والثقافة” وفي العام 2008م أصدرت عملك المهم حول” العدالة: العقاب في المُتخيّل الإسلامي خلال العصر الوسيط”؛ فلماذا اخترت “الحقبة السلجوقية” لدراسة العدالة والعقاب من كل التاريخ الإسلامي؟

ج: هناك أسباب بسيطة: أولا ً لغتي البحثية الأساسية كانت العربية والفارسية؛ إذ أتاحت دراستي للحقبة السلجوقية استخدامهما، ذلك أن التاريخ أو السجلات السلجوقية مكتوبة بهاتين اللغتين. بالإضافة لذلك؛ فإن الحقبة السلجوقية تعد مهمة من حيث إنه وللمرة الأولى في التاريخ العربي قد ترسّخ الحضور التركي، ذلك أن فكرة السلطنة باعتبارها قانونا ً علمانيا ً جاء بعد الخلافة، فأصبحت مركزية بعد وصول السلاجقة للحُكم. وشخصيا ً، أعدُّ المبادرةَ السلجوقية بوصفها توجها جديدا في تاريخ الإسلام السياسي وهو ما يجعل هذه الفترة تستحق الدراسة والبحث.

– س: في العنوان الفرعي لهذا العمل “العدالة والعقاب في المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط” تهتم بالمتُخيل الإسلامي في العصر الوسيط؛ فهل هناك فرقٌ بين المتخيل في تلك الفترة مقارنة مع الفترة المعُاصرة؟

ج: هناك تصور ملتبس عن المتخيل في الوقت الحاضر، في حين تم الاحتفاء بالمتخيل في الثقافة الإسلامية الحديثة فهو اعُتبر لفترة طويلة بمثابة المدخل للحقيقة؛ لذلك نعم هناك اختلاف كبير. غير أنه في المقابل، فإن الأدبيات الأخروية الإسلامية (التي أعتبرها أدبية بناء ً على المتخيل) ما زالت فاعلة في المجال العام في العالم الإسلامي. وهو ما يعني بأن سحر المُتخيل ما زال مستمرا ً.

– س: منذ فترة طويلة والعلماء المسلمون يستخدمون المتخيل العقابي في الحياة الثانية لتقليل المطالبات الشعبية بالعدالة والبحث عن حقوقهم؛ فهل هناك فرق في هذا المُتخيل خصوصا ً بين الجنة والنار من فترة لأخرى؟ ومن سياق اجتماعي لآخر؟

ج: في الواقع لا تتلخص أطروحتي في هذا العمل بأن العُلماء قد استخدموا العقاب في النار ليقنعوا الناس بأن العدالة تتحقق في الحياة الأخروية، حتى وإن لم يكن هناك عدالة في الحياة الحالية. ذلك لأن أطروحتي أكثر تعقيدا ً من هذا الطرح، فإذا كانت العقوبة في الجحيم – كما هي عقوبة الحرق- قد طبقت بواسطة سلطة الدولة( السلاجقة أحرقوا الإسماعيليين كمثال)؛ فإن هذا يعدُّ مؤشرا ً على تسلط الحكومة، ومحُرضا ً على مقاومة الشعب لها.

– س: نجد أحيانا ً أن العقوبة في الماضي كما هو في الدول الإسلامية في الوقت الحاضر؛ تعتمد على الموقف أو الرأي الشخصي للحاكم وأتباعه المباشرين كالوزراء وحاشيته، بينما لا توجد هناك مؤسسة لإقرار العقوبة أوالعدالة بالرغم من وجود النص القرآني والحديث والاجتهادات الفقهية. كيف نفهم هذه الوضعية؟

ج: أعتقد بأن هذا يقع في موضع مهم في النظرية السياسية الإسلامية، وفي القانون الإسلامي لفترة السلاجقة وما بعدها، من الممكن التفكير في ابن تيمية و السياسة الشرعية. إذا ما فهمت التطورات بشكل ٍ جيد، فإن الفقهاء كانوا يسمحون بشكل ٍ متدرج للعقوبة بأن تستند على النص القرآني والسنة لتجد لها موقعا ً مناسبا ً في الفقه، وهو يتضح بشكل كبير في تطبيق عقوبة التعزيز وقبولها بالتآزر مع السياسة وهو ما شكّل إساءة استعمال الإمكانات العقابية من قبل الدولة في العصور الوسطى المتأخرة.

– س: أخيرا ً، هل من الممكن القول بأن السلطة في الدول الإسلامية تستخدم المتخيل الأخروي للجنة أو الجحيم للتعويض عن إخفاق وفشل الدولة في الحقوق العامة وتعويض الأحلام في الجنة وهو ما يقابله خلق التعذيب في الجحيم، كبديل عن الفشل الدنيوي؟

ج: نعم.بالضبط. التعويض هو أحد الاحتمالات للحديث عن هذه الأدبيات. من الممكن أن نُطلق عليها “الهروب”. وقد تحدث النقد الماركسي للدين عن أن الدين “أفيون الشعوب” لكني أعتقد بأن هناك إمكانات ايجابية للحديث عن هذه الأدبيات، ذلك أنه إلى درجة كبيرة من الممكن الحديث عنها بأنها وسيلة ترفيه، كما تبدو لي، بالإضافة لذلك هناك وظيفة أخرى لها، وهي التعبير المتطرف عن الرغبات والانفعالات التي تأتي كاستجابة للكثير من الحاجات البشرية. وأخيرا ً وليس آخرا ً، فإن لهذه الأدبيات عن الجنة والجحيم وظائف أخلاقية متعددة: فهي تعُلم الشعب الأفعال السيئة والجيدة. بشكل ٍ عام، فإنني معجب ومندهش من الأدبيات الإسلامية حول الجنة والنار، فهي اتخذت جزءا ً كبيرا ً وهاما ً ضمن هذه النصوص والي لم تُدرس بشكل ٍ مفُصل بعد في الدراسات الإسلامية الغربية،وهو ما تناولته في كتابي الأخير حول تاريخ الجنة والجحيم في الإسلام متمنيا ً أن يتم ترجمته للعربية في يوم ما.