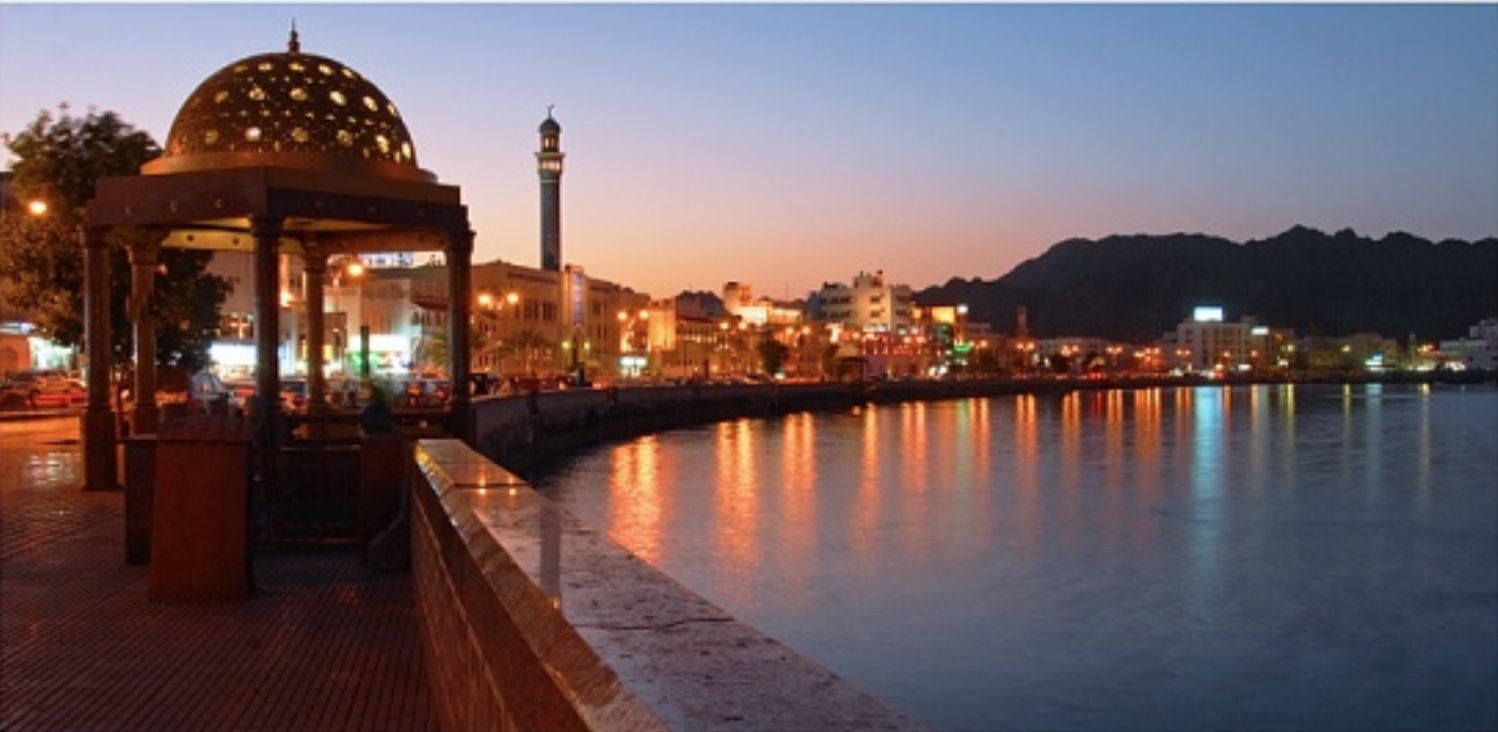

كنتُ عائدة من العمل عند الساعة ٤ مساءً عندما شاهدتُ أمام وزارة الإسكان “هنود” يلعبون الكريكيت*[1] تزامن ذلك مع أنني أعيش في شقة في الدور الأول في الغبرة، ثمة لافتة صغيرة في أسفل البناية مكتوبة بخط اليد، هنا مدرسة كاراتيه، ولأنني أسكن خلف مجمع سكني شهير (Compound) توقعتُ أن من يرتاده هم من أبناء سكان ذلك المجمع، يومياً وعلى فترتين يتجمع الأطفال أسفل شرفة غرفتي ويتدربون في ممر يفصل المجمع السكني عن البناية التي أسكن فيها، لا يجلسون في الصالة المخصصة لذلك بل يصرخون بأعلى أصواتهم في هذا المكان الأشبه بالزقاق، وعدتُ بالوراء قليلاً عند المكان الذي بني فيه فندق w مسقط ، عندما كنتُ أخرج من عملي في مؤسسة إعلامية مقرها شارع ١٨ نوفمبر بالعذيبة، كان هنالك مساحة ترابية يلعبُ فيها الهنود، ربما الهنود نفسهم الذين ومع تنفيذ مشروع الفندق، خسروا مكانهم ولعبتهم. تبلغ نسبة الأسرة المعيشة الوافدة في مسقط حسب تعدد ٢٠١٠ ما نسبته ٤٢.٢٪ [2] و التوزيع العددي للسكان 368,872 . و في حوار مع الدكتور ياسر الششتاوي، أستاذ العمارة في جامعة كولومبيا في نيويورك، حول كتابه الصادر عن دار راتوليدج بعنوان “مدن مؤقتة: مقاومة الزوال في الجزيرة العربية” ينظر للجاليات المختلفة في المدن الخليجية، بأنها قادمة للعيش في هذه المدن بصورة مؤقتة وهذا الجانب الاجتماعي من المسألة، أما الجانب الفيزيائي أن المدن يتم تصميمها بصورة مؤقتة لا تدفع نحو البقاء. ليس هذا فحسب، لكن النظر للعمالة الوافدة خصوصاً ممن هم محدودي الدخل، في كونهم لا يمتلكون حقوقاً واضحة على الرغم من قيام هذه المدن على وجودهم، ولكن يُدفع هؤلاء العمال عبر هذه الممارسات للشعور بآنية البقاء في هذا المكان، ليس هذا فحسب بل إن هؤلاء المؤقتين يصبحون بصورة ما تجلٍ لمدن تذهب نحو الزوال مع أي اضطراب قادم.[3] لكن ينبغي من وجهة نظري أن نتعامل مع هذا بحذر وحساسية بالغين، إذ أن مدن الخليج تختلف بصورة ما عن مسقط، اذا كانت حداثة هذه المدن قائمة على نبذ التاريخ وتقديم أشكال جديدة من العمران والأحياء الحضرية، وربما نبدو في لحظة ما، نقيض موازي لهذا الاتجاه، حتى يصبح ذلك النموذج ليس سيئاً بالمطلق، وهذا ما قد يدعو للتفكير في مسألة التوفيق بين الحاضر والماضي، والنظر بصورة جيدة لرهانات اليوم، وأهمية مواجهتها بدلاً من انتظار الأحداث العنيفة أو القسرية التي تدفع نحو التغيير. ف” الهوس التاريخي يشكل إحساس الطبقة البرجوازية المثقفة بالحياة” [4] وما ينبغي إدراكه حول علاقتنا بهذا التاريخ ينبغي أن يكون بدوره مؤشراً على علاقتنا الحقيقية بهذا المكان ومثلما يذكر شتاخ في معرض الحديث عن تشكيلات مدينة براغ التي نشأ فيها الأديب التشيكي كافكا، وكيف أنها كانت مأهولة بمجموعتين الألمان والتشيك الذين حسبوا أنهم مجرد زوار لفترة لا بأس منها من الزمن، ساهمت في تأخرهم عن حداثة الألمان آنذاك “ما يراه السياح كباقة غامضة من الرموز والشعارات المنقوشة على الأبنية والأساليب المعمارية، لا يعتبره سكان المدينة سحرا، بل خطوطا لصراعات مستمرة، حتى مع ظروف عاصمة تتطور سريعا كان كل ذلك بالنسبة للمواطن البراغي أشبه بندبات تذكره بأنه يعيش داخل منطقة صراع عمرانية، ما يطل برأسه من ماضي هذه المدينة ليس أشباحا ولا عبارات سحر، بل صراعات اجتماعية” لكن يبدو أن هذا النوع من الصراع في مديتنا لم نسرد عنه حتى الآن ولم نتعرفه.”[5]

كيف يشكل اللعب فضاءً جديداً، وهو يأخذُ حيزاً لهوية مكان آخر، فيدورها مثلما يتم عولمة مكان بعيد، وغير متذكر، وربما متروك لزمن آخر، ليتم دفعه نحو تشكيلات جديدة تتضمن الصراخ، ومضارب الكرة المصنوعة يدوياً، والأحذية التي تشكل حواجز المرمى على طرفين. أتذكر أنني ذات مرة شاركت تأملاتي بخصوص هذا الموضوع مع صديق يعيش في غزة، قلتُ له كلما قطعت سيارة مكان لعبهم، أخذوا علامات المرمى وتحركوا ثم عادوا من جديد بلا تعب، قال لي أنهم كانوا يفعلون هذا تماماً عندما كانوا يعيشون في المخيم. حسب ويكبيديا فإن أبعاد ساحات لعب الكريكيت تختلف من مكان لآخر، إلا أن الأبعاد المتعارف عليها هي 137م للعرض و150م للطول. وتبلغ المسافة بين المرميين 22 ياردة (20,12م) في وسط الساحة، حيث يكونان متوازيين ومتقابلين.تشتهر هذه اللعبة في بريطانيا، ولابد من أنها انتشرت في الهند بسبب الاستعمار البريطاني، بالحديث عن المساحة المختارة للعب، تبدو مسقط، في وجهها البسيط الذي لم تغرقه المباني الضخمة بعد، ولوجود مساحات مترامية وخالية حتى الآن، مكاناً مثالياً، للحصول على فرصة للعب الجيد، تماماً مثل ما تنتشر ملاعب كرة القدم في كل ربوع البلاد، وبأدوات بسيطة حتى وقت قريب، سواءً كانت بجانب الشواطئ، أو في “السيوح” لكن في مسقط، لماذا نختار تلكم الأماكن دون غيرها، تستحضرني فقرة كنتُ قد علمتُ عليها من رواية بحثاً عن الزمن المفقود الشهيرة لبروست، يقول فيها في معرض الحديث عن فنون الحرب “ميدان معركة ما لم يكن ولن يكون عبر القرون ميدان معركة واحدة. ولئن كان ميدان معركة فلأنه كان يجمع بعض شروط في الموقع الجغرافي والطبيعة الجيولوجية وحتى العيوب التي من شأنها إعاقة الخصم (كنهر على سبيل المثال يقطعه قسمين) جعلت منه ميدان معركة يفي بالغرض. لقد كان كذلك إذن وسوف يظل. لست تقيم مشغل رسم باللجوء إلى أية غرفة، ولست تصنع ميدان معركة باللجوء إلى أي مكان. فهناك أمكنة مصطفاة سلفا. “[6] وإن كنت سأنظر من خلال منظار بروست هذا فإنني سأقف على قراءتين، الأولى تقول لنا كيف كانت تبدو هذه الساحات؟ أو لماذا يضيق كل مكان آخر دون هذه الأماكن بالنسبة لهؤلاء الناس؟ وهو يمكن بطبيعة الحال أن يعطينا مؤشرات عن الطبقات الاجتماعية التي تعيش في مسقط وفرصها في هذا المكان وإمكانية ملاحظتها في مكان لم يتعود بعد على السرد.

في رواية طرق ومدن للكاتب السعودي أحمد الحقيل والصادرة عن دار صوفيا عام ٢٠١٩ يتناول الحقيل حضور العمالة الباكستانية أو من جاليات أخرى في المشهد، بل أننا نصحب في أحد فصول الكتاب، أحدهم إلى غرفة نومه، وانطباعه عن الحياة في مكان مثل الرياض، وهو عامل بسيط يعمل بأجر محدود للغاية ربما توازي هذه الكتابة ما ينبغي أن يقوله التنقل المستمر للعب وملاحظته والكتابة عنه. لكن هنالك عمال يعملون لساعات طويلة قد لا تسمع لهم باللعب، أتذكر جيداً في أول مرة سكنتُ فيها في مسقط عندما ينتهي عمال كوستا من العمل عند الساعة ١١ ويقضون ساعة أو ما يزيد أحيانا للحصول على سيارة أجرة تمر بجانب المقهى الذي يقع في قلب مسقط، تبدو الطرق عالقة في مكان ما، وهي طرق خاصة بمسقط وحدها. ويمكن أن أطرح مثالاً آخر، التبطل الذي يعيشه عمال تنظيف السيارات في المجمعات التجارية، وقضائهم ساعات طويلة انتظارا لحصولهم على فرصة تغسيل سيارتك، هل يستطيع هؤلاء العمال اللعب؟ وأين يحدث ذلك. وتلك الحافلة التي تقلهم في آخر اليوم إلى نوع من المساكن تأخذهم. إن هذا التبطل بينما يقضونه جماعات عند بوابات مواقف السيارات هو جزء من هذه المدينة بل وصورة مقطعية لها.

كيف يحدث أن نتقاطع جميعاً في تشكيل الفراغ العام لمسقط، ربما يحدث هذا النوع من تلاقي الطرق عبر التوتر، ولأننا في مجتمع مسقط نمر بمرحلة “التصلب” يغيب هذا الشكل من الانفعال، فنبدو متشددين في لامبالاتنا، ومرغمين عليها، وفي الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات أو ينبغي عليها أن تسعى لإضفاء مناخ حيوي للتعبير، واللقاء، فإنها تصطدم بلا شك بلا مبالاة تبدو محكمة، حتى يخيل إليك أن ما قاله فوكو عن السلطة في كونها لا تتمثل في جسم واحد يدير أي منظومة كانت، بل مجموعة من القوى الخفية المتآزرة يبدو كما لو أن هذا ضرب من الجنون، فلماذا يحدث اليوم وفي هذا التوقيت تحديداً أن لا تفلت من السلطة مساحة واحدة نكون فيها أحراراً بصورة أكبر، كيف يمكن لقوى متآلفة بمحض الظروف أن تكون بمثل هذا التشدد؟ إننا نعيش في مكان واحد، ولابد أن يكون لهذا معنى ما في نقطة معينة، لكننا لم نذهب إليها بعد، في أزمة كورونا على سبيل المثال كنا نتحدث أنا وأصدقائي عن صعوبة التواصل مع الوافدين، خصوصاً وأننا مدنياً لا نمتلك تصوراً واضحاً عن الطبقات الاجتماعية التي يشكلونها، في مقال درست فيه سمية اليعقوبي حضور إعلام الأقليات في عمان، أشارت لنقطة قد تدعم هذا التصور، حيث أن الصمت لم يعد حصراً على من ولدوا في هذه المدينة وحدها، بل عادة ما تفاجأ عند محاولة توثيق قصص حياة المقيمين بدوامات من الصمت. [7]وعودة إلى مسألة طبيعة بنية وجود الوافدين، بالتأكيد أن موظفاً في شركة تنمية نفط عمان، ليس مثل موظف يعمل في مغسلة سيارات، ولا يوجد قنوات إذاعية بالأردو على سبيل المثال، أو الفارسية، ناهيك عن كون بعض العمانيين يتحدثون بهذه اللغات داخل مسقط، هنا على الفن مناهضة هذا التفرق عبر تقديم قيم جديدة لكنه بالتأكيد ومثلما اعتقد لوكاش ينبغي أن يكون متحرراً من القيود الاجتماعية ليستطيع إنتاج قيم اجتماعية جديدة ومشتركة، ويؤلف عبر هذا الإنتاج نوعاً من الطقوسية التي تمتاز بها المجتمعات القديمة، ويؤدي إلى رأي عام ديمقراطي عبر الوسيط الفني[8] لكن هل يتحقق ذلك بالفعل في مسقط أو يمكن تحقيقه، ومن يجب أن يطلقه المؤسسات أم على الأفراد أن يدفعوا نحو هذا الموقع، وإن فعلوا هل ينبغي أن يكونوا متآزرين بالضرورة، أو يعمل كل واحد منهم من موقعه الخاص، هل يمكن أن تخترع هذه الفكرة نفسها، لأنه حان الوقت لأن تحضر تأثيراتها، أم ينبغي أن يكون هنالك نوع من التدافع المستمر بين وجهات نظر مختلفة؟ وإلى أي درجة نبدو منشغلين بهذا النوع من التفكير، ولم تتمكن البلادة من طمر كل فرصنا في هذا المكان بالذات؟ تطبيق Tik Tok هو تطبيق جديد، يعمل عبر ربط الفيديو بمؤثر صوتي معين، عند التسجيل فيه، يقترح لك التطبيق مقاطع لأشخاص قريبين منك. ربما هي المرة الأولى التي أشاهد فيها جاليات مسقط عن قرب، أو حتى أبناء الأغنياء في صفوفهم في المدارس الخاصة التي وللتسجيل فيها ينبغي أن تتكلف بمبالغ كبيرة سنوياً، إذن هل تسقط الجدران والمسافات عبر صدف “عولمية” قادمة قسراً عبر تطبيقات هواتف مستوردة، وهل يمكن أن نشيد مزيداً من الفصل كلما منعت الجهات الرقابية تطبيقاً بعينه.

أخيراً ينبغي علينا أن نستمع لهذا الصوت ” تجمعات البشر لمشاهدة أي حدث والانبهار به هي سمة هذا العصر؛ إذ لم تسمح وسائل الإعلام التكنولوجية بتوثيق هذه الأحداث، ولم تقدم الصحف اليومية أي صور فوتوغرافية. إذا يجب أن يعايش الفرد الحدث بنفسه ليكون حاضرا. تكونت تجمعات بشرية في الشارع حول كل معركة في الشارع، وحول كل فرس مصاب، وحول كل تروماي يخرج عن طريقه (وهو أمر كثير الحدوث)، دائرة المتفرجين هذه لم تحضر وتذهب دون أي تأثر بالحدث، بل يتكون سريعا مجتمع صغير يتناقش مع أشخاص غرباء حول الحدث، يتحدثون مباشرة إلى أطراف الحدث ويتدخلون فيما يدور أمامهم، كان الناس يعرفون الأحداث التي تستحق المشاهدة مشافهة، وكانت الشائعات تلعب دورا هاما في نقل الأخبار والتحكم في اهتمامات الرأي العام.”[9] ومن هنا فقط يجب علينا أن كأفراد أن نحتفي بقدر من النمائم الذي ينعش قصص هذه المدينة على أن نتبادلها ونكتب عنها دون توقف، ولنشارك نمائمنا مع العمال في صالونات الحلاقة أو التجميل أو في مكان يجمعنا معاً، علّ هذا يعبر بنا إلى مسقط التي نعيش فيها دائماً.

[1] لستُ متأكدة من ذلك طبعاً لكنها لعبة شهيرة في الهند.

[2] ص ٧ نشرة المركز الوطني للتعداد السكاني .

[3] بودكاست غين مع ماجد الدوحاني حوار مع ياسر الششتاوي https://soundcloud.com/user-836656342/7a-1

[4] كافكا السنوات الأولى – راينر شتاخ – الكتب خان ص ص ٢٤

[5] نفس المصدر السابق ص ٢٧

[6] بحثا عن الزمن المفقود – بروست – ص ١٢١ الجزء الثالث جانب منازل غرمانت، دار الجمل ٢٠١٩

[7] إعلام الأقليات الآسيوية ضرورة أم مجازفة – سمية اليعقوبي

[8] الاجتماعي وعالمه الممزق – مقالات فلسفية اجتماعية – اكسل هوينت – المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ص ١٥

[9] راينر شتاخ – المرجع السابق ص ١٢٣

* لقراءة الجزء الأول، اضغط هنا.